CHARLES THOMASSIN ET MARION LEMAÎTRE

JAMES TENNEY PAR ANNE BRISET

EXPOSITION ET PIÈCE SONORE

Exposition

27 janvier – 10 février 2021

> Marion Lemaître <

> Charles Thomassin <

« Marion, Charles,

Qu’est-ce que l’entropie ? Il y a beaucoup de façons d’expliquer ce processus. Je choisis, pour ma part, un exemple : nous faisons un tas de sable sur la plage, ou un trou dans le sable, cela revient au même. Le tas ou le trou, et tout ce qui les constitue, sont à un endroit de la plage bien localisable. En termes de physique, on dira que la plage constitue un ensemble ordonné : à tel endroit le tas ou le trou, ce que les constitue ; partout ailleurs, rien qui soit en rapport avec ce que nous avons produit. La marée monte. Le tas de sable ou le trou dans le sable disparaissent progressivement. L’ordre qui existait commence par décliner : ce qui était là est désormais, pour une part croissante, ailleurs, c’est-à-dire vis-à-vis de l’ordre qui existait, n’importe où. A la fin, il n’y a pas plus de raison de chercher la trace de ce que nous avions produit ici que là, sur la plage. L’entropie est alors maximale. Car l’entropie est la mesure d’un état de désordre dans un ensemble ordonné.

L’entropie mesure aussi la diminution du niveau d’énergie dans un ensemble clos, séparé de son environnement. Le tas de sable ou le trou dans le sable ont été produits grâce à une dépense d’énergie musculaire de nos bras. On pourrait dire que cette énergie, en tant que nécessaire pour que le tas ou le trou agrègent, d’une certaine façon, des grains de sables et de l’eau, tenant ensemble, a été comme incorporée à cet ensemble de sable et d’eau, à la forme qu’ils constituent. Quand la marée monte, cette énergie ne suffit plus à maintenir la forme qui peu à peu s’effrite, disparaît. Lorsque la forme a disparu, l’entropie, comme mesure de la diminution de l’énergie contenue dans un système, atteint son maximum.

L’entropie est et n’est pas une fatalité. Elle l’est parce qu’il n’est pas possible de la stopper. Au mieux, on la ralentit. Mais le terme reste, inévitable. Elle n’est pas fatale parce que le processus de l’entropie – on pourrait parler paradoxalement de force entropique – peut être retourné contre lui-même. C’est-à-dire que ce qui désordonne va être utilisé pour réordonner ; ce qui supprime l’énergie va être utilisé pour produire une nouvelle énergie.

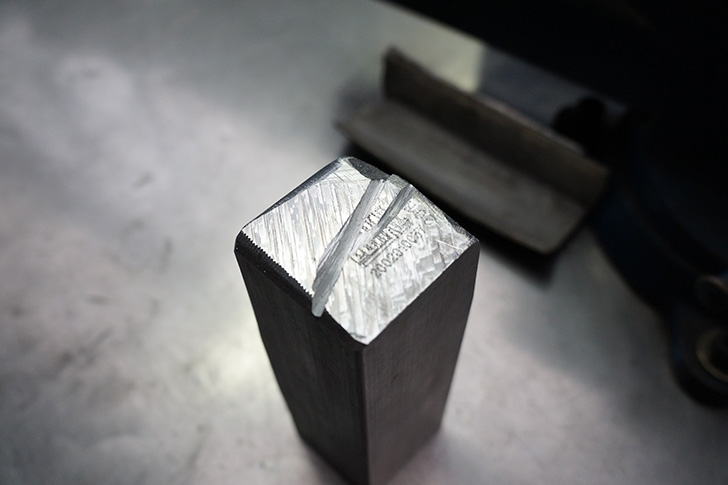

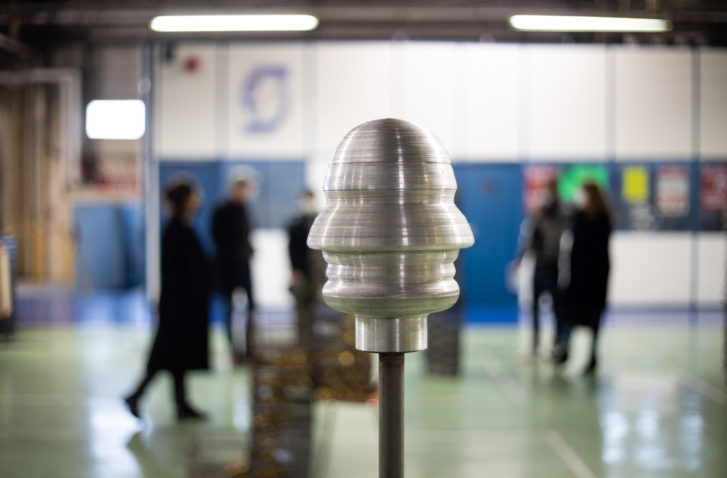

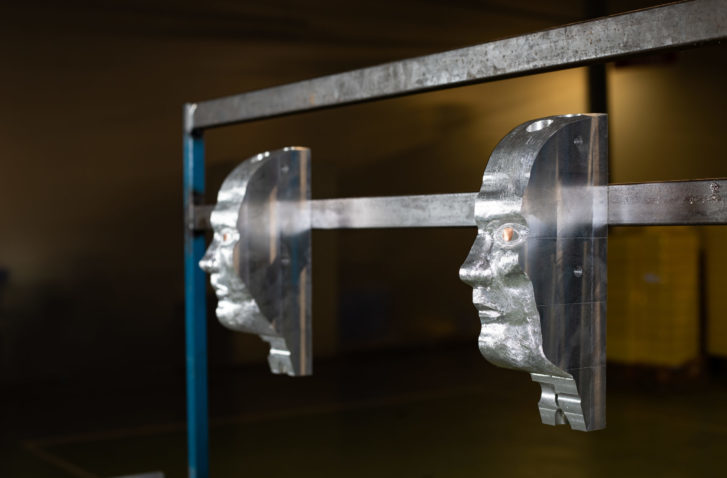

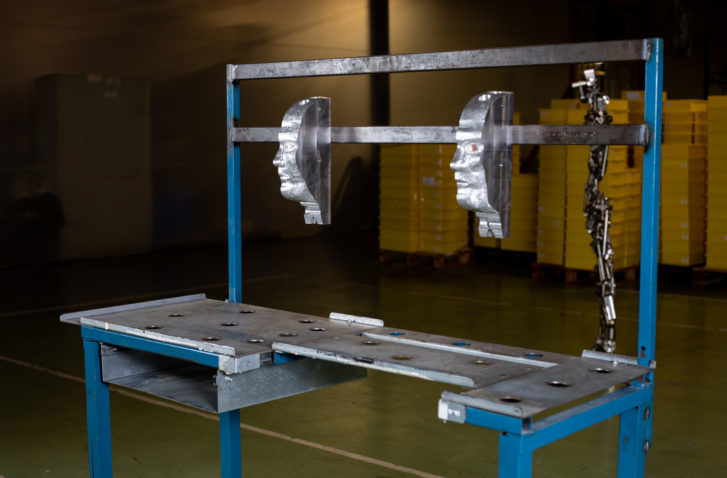

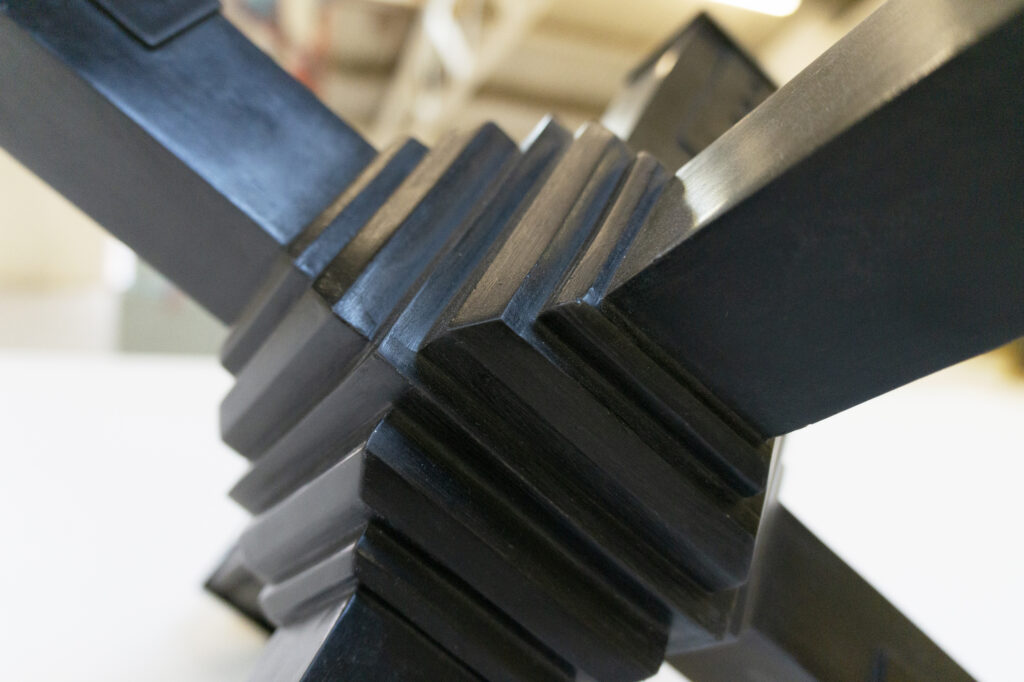

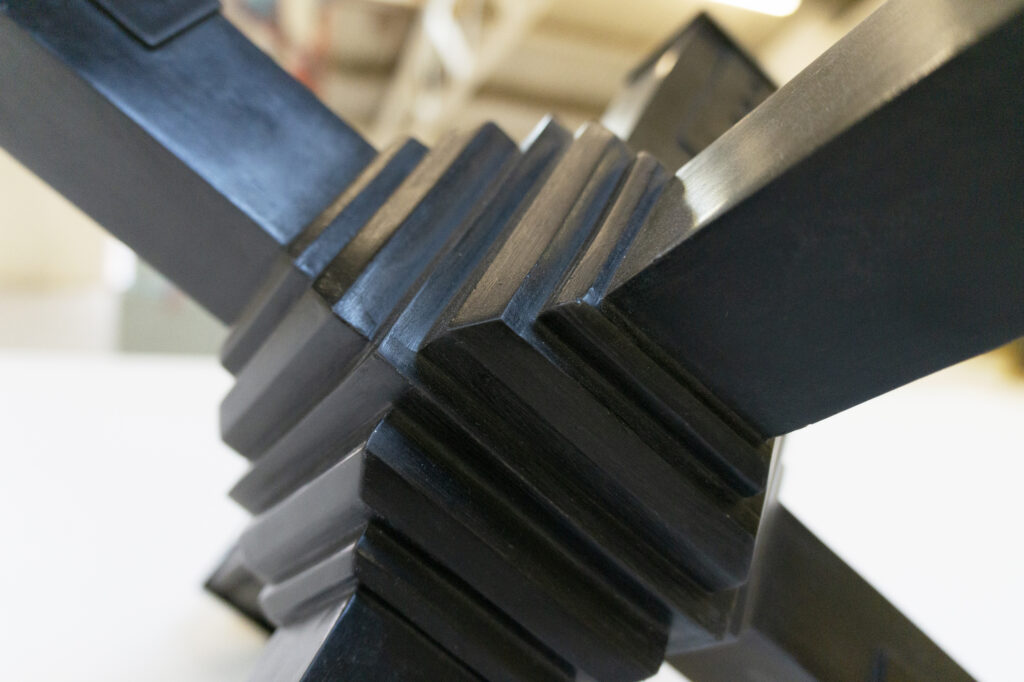

C’est ce qu’a fait Robert Smithson. Smithson utilise le processus entropique qui détruit l’ordre d’un paysage, qui supprimant l’énergie qu’il contient, l’amène vers la mort, l’immobilité lunaire. Il l’utilise contre lui-même, en créant des formes à partir d’un état de dégradation (de l’ordre et de l’énergie) déjà très avancé. Smithson utilise pour cela essentiellement des minéraux, des pierres, des cristaux, parfois aussi des éléments empruntés au monde industriel. Des pierres, avec des faces taillées, appartenant à différents mondes historiques et géologiques, tenues et soutenues parfois par des éléments de métal qui viennent du monde de l’industrie, du chantier, du travail, c’est bien ce que tu utilises, Marion, lorsque toi-aussi tu retournes le processus entropique contre lui-même ?

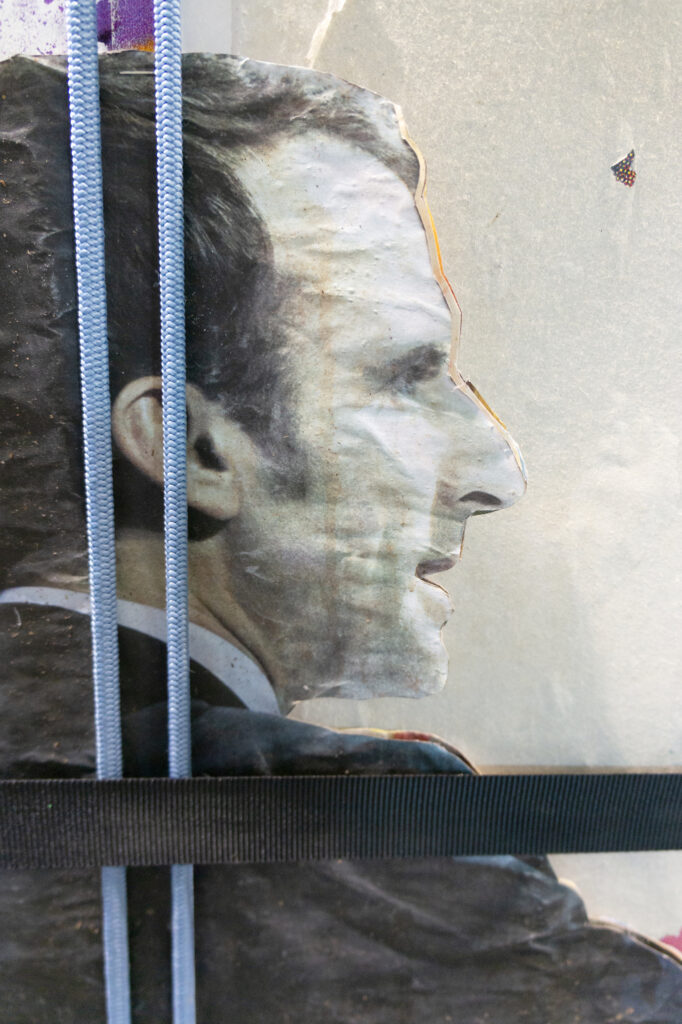

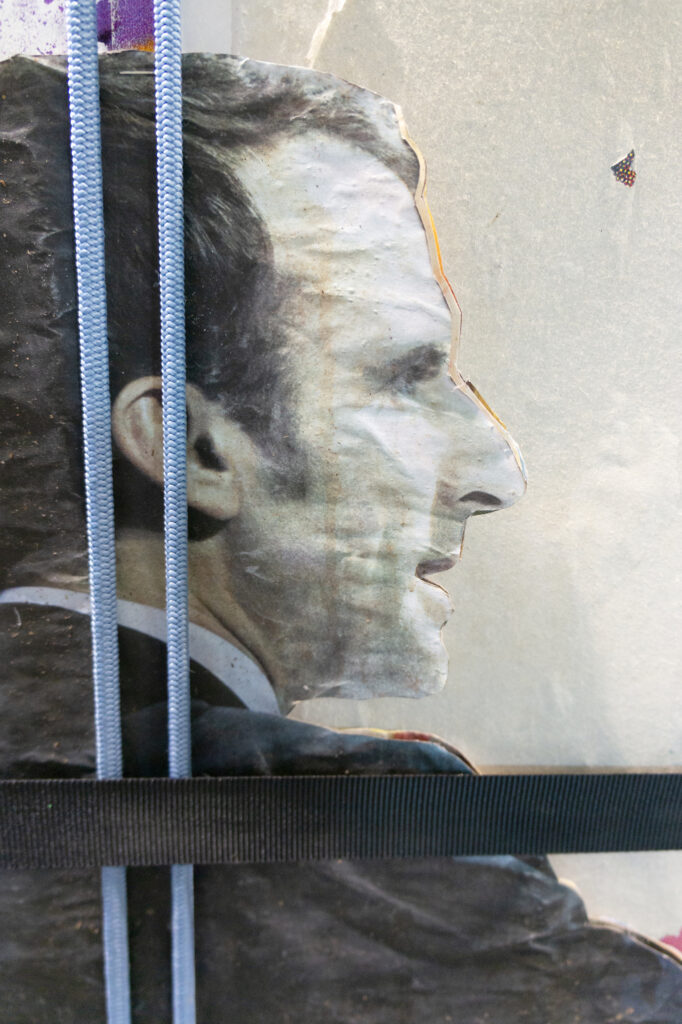

Ed Ruscha, par d’autres moyens, picturaux, ou dérivés du pictural, a opéré le même retournement vis-à-vis d’un aspect de l’entropie qui ne regarde plus la physique mais les processus de la communication. Dans ses peintures, Ruscha utilise des signes très dégradés dans leur capacité de signifier : Hollywood, Boss, Ouf, Standard, Adios, etc. Les mots, mais aussi les images, dès lors qu’on les utilisent comme signes, s’usent, se dégradent, deviennent « bruit » (bruit linguistique ou bruit optique), à mesure qu’on les utilise, pour tout et pour rien, jusqu’à n’être plus que des rebuts, déchets du processus communicationnel, flottant à sa surface. Mais il suffit de récupérer ces bribes de sens, avant leur disparition, de les agencer, les « serrer » ensemble, dans un nouveau processus communicationnel, un processus non plus épuisé, mais actuel, toi, moi, lui, pour retourner la puissance entropique contre elle-même. N’est-ce pas ce que tu fais, Charles, avec des fragments d’affiches, d’imprimés, agrégés à des mousses, serrés par des sangles ? Tiens, encore ce qui vient du travail : sangles de déménageur, d’assembleur de mobilier.

L’épidémie accélère l’entropie qui désagrégeait toujours plus vite et profondément tout ce qui, avant elle, ne tenait plus que par miracle, dans notre si vieux monde : partis politiques et syndicats, démocratie parlementaire, institutions, et en premier lieu les écoles, structures dites culturelles, etc. Tout demeure et peut demeurer longtemps par simple inertie, comme un vêtement de travail qui a force d’être porté garde la forme du corps absent. Quoi ensuite ? Du pire ou du meilleur, cela ne dépend que des hommes. Marion, Charles, qu’est-ce que l’entropie ? Réussirons-nous ? »

Pierre Guislain, 2021

Pierre Guislain est professeur de philosophie à l’Ecole Nationale Supérieure de Dijon, enseignant de philosophie à l’Université de Bourgogne, auteur de plusieurs livres sur le cinéma.

> Télécharger le dossier de presse <

Photographies : Les Ateliers Vortex