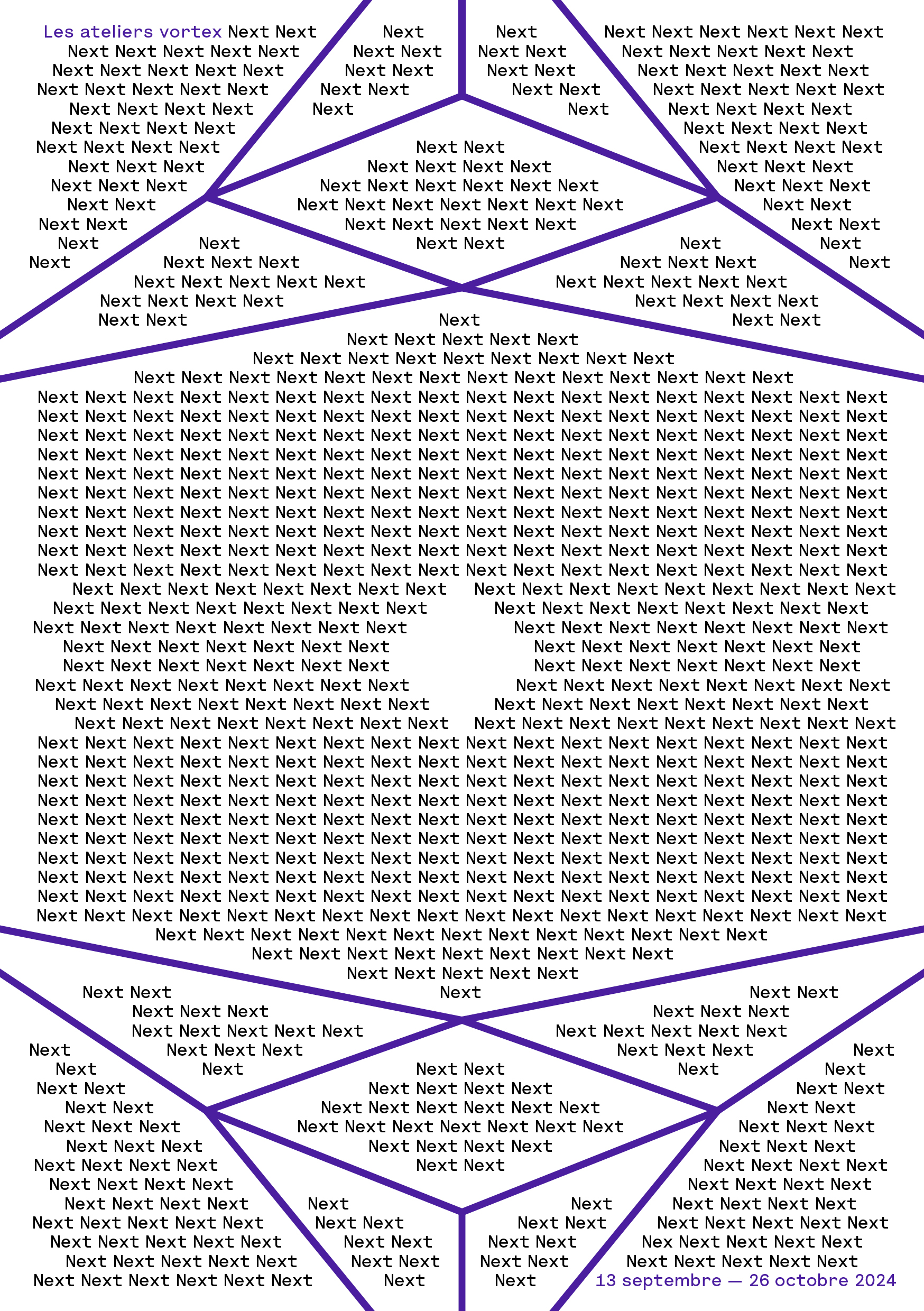

Next Age

Exposition

Du 13 septembre au 26 octobre 2024

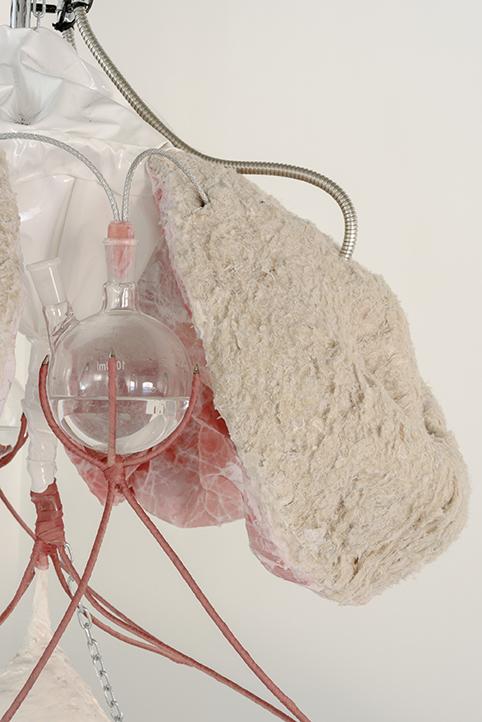

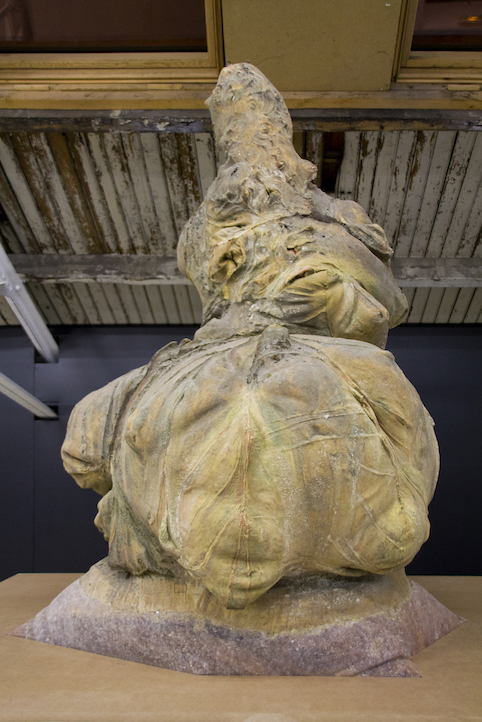

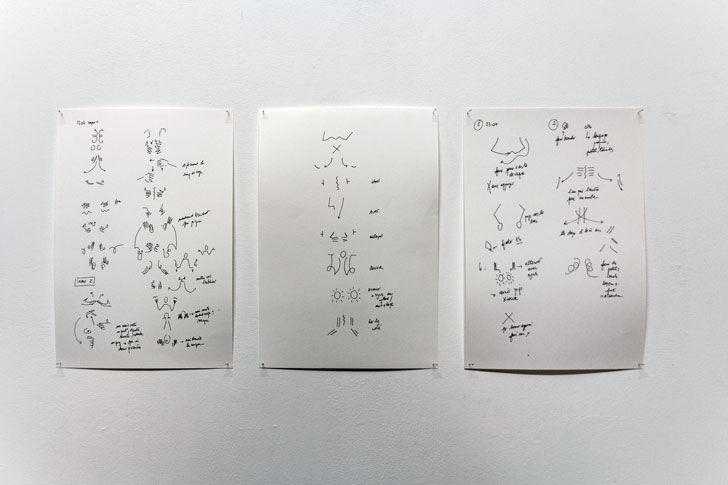

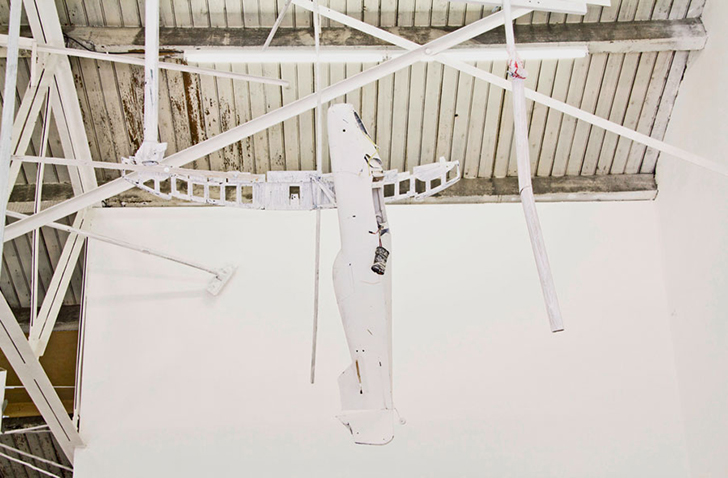

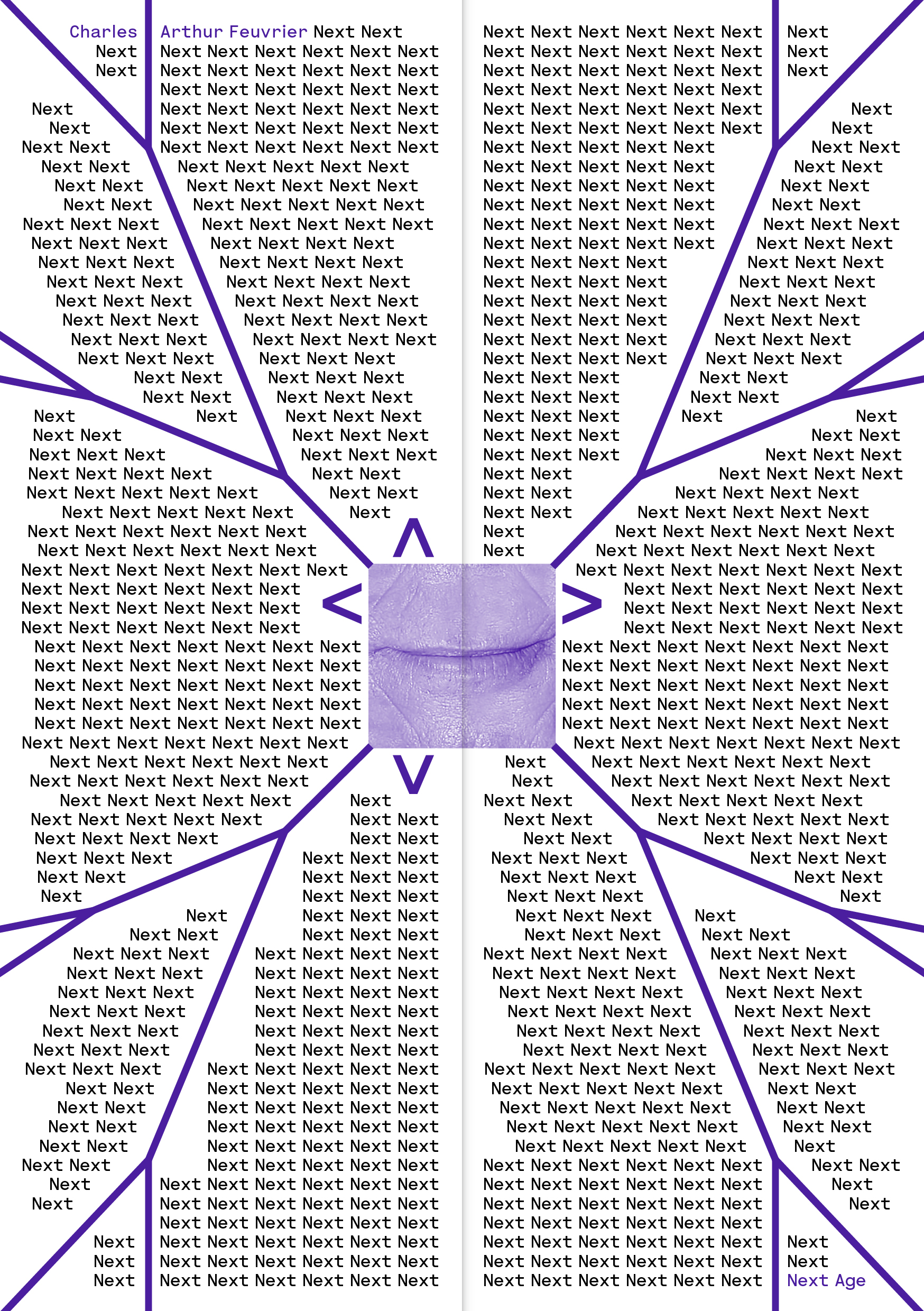

Rassemblés sous le terme “New Age”, les mouvements néo-religieux occidentaux de la fin du XXème siècle prônaient le développement personnel comme moyen d’atteindre un nouvel âge de conscience collective et de bonheur. Dans leur sillons désillusionnés, boostées par le capitalisme numérique, de nouvelles formes de spiritualités nourries par la désinformation (complotisme, alternative facts, fake news, deep fake) et la polarisation des opinions que génère la personnalisation des contenus (Intelligence artificielle et traitement de données) émergent depuis les années 2000 sous la terminologie “Next Age”. Ces nouvelles spiritualités s’approprient diverses philosophies orientales (tantrisme, yoga), certaines médecines alternatives, l’astrologie, l’ésotérisme et l’occultisme, ainsi que la psychothérapie et la neurolinguistique, picorant “à la carte” un curieux mélange de croyances et de sciences au service d’un discours essentiellement tourné vers le développement physique, spirituel et souvent financier de l’individu. Informels et multiples, ces discours déplacent la quête de transformation d’une échelle collective à l’échelle individuelle. À partir d’un dispositif éphémère matérialisant les réseaux qui portent leurs messages et les nœuds qui leurs permettent d’émerger, Charles-Arthur Feuvrier transforme les nouveaux gourous-entrepreneurs en monstres tentaculaires. Leurs échos mêlés prêchent des recettes méthodiques d’éveil spirituel et d’accès au bonheur aux allures de plan managérial sur fond de couchers de soleil.

Déployés en demi-cercle, ces discours déshumanisés, incarnés par des bouches artificielles, envahissent l’espace d’exposition autour d’un point central occupé par le.a spectateur.ice, contraint.e malgré lui.elle à une position de disciple. Entre éveil et conditionnement, les affirmations parfois contradictoires ici mises en scène reflètent une transformation amorcée dès le début du XXe siècle, passant d’une économie du besoin à une économie du désir centrée sur l’individu dans laquelle le capitalisme numérique et ses nouvelles spiritualités prennent racine. En 1928, Edward Bernays, neveu et fin lecteur de Sigmund Freud, est engagé par la compagnie American Tobacco pour briser le tabou qui pèse sur la consommation de cigarettes chez les femmes. A partir des théories de son oncle et de celles de Gustave le Bon sur «la Psychologie des foules» (1895), il organise une parade de fumeuses dans les rues de New York sous le regard des photographes. Les “torches de la liberté” font la une des journaux et la cigarette devient un symbole de liberté et d’émancipation féminine, augmentant largement les profits de l’entreprise au détriment de la santé publique. L’influence colossale de ce marketing économique et politique se base sur le postulat freudien (le “moi” et le “surmoi”), selon lequel de fortes pulsions sexuelles primitives, chaotiques et destructrices régissent les comportements de chacun.e et doivent être controlées. Cette conception contemporaine du bonheur et de l’émancipation est donc paradoxalement informée par l’idée que l’homme est fondamentalement incapable d’auto-détermination. Choisi par une élite motivée par le profit, l’idéal de développement personnel s’en voit réifié et sa portée utopique, soutenue par l’objectif de produire un “capital humain” à la fois utile et docile. C’est parce que, sous couvert d’éveil à une nouvelle conscience, le Next age est lui-même fondé sur une idéologie née de la manipulation des masses et d’une application douteuse des théories psychanalytiques que l’installation prend la forme d’un rituel sectaire et contradictoire.

Baignée dans la couleur indigo du sixième chakra, celui du 3ème œil permettant l’éveil de l’intuition et la prise de contrôle, l’installation fait également référence aux “enfants indigo”. Ce mythe, en gestation depuis les années 70, prétend que des enfants surhumains, incapables de s’adapter au monde en raison de leur haut potentiel, seraient destinés à le transformer. La description quasi clinique de ces enfants résonne comme la forme positive de nombreux diagnostics contemporains, notamment le TDAH ou Trouble de l’attention, lui-même souvent traités par l’industrie pharmaceutique (notamment la Ritaline dont les ventes ont été multipliées par 40 entre 1995 et 1999). Ces critères, donnent une description vague et générique de ce que serait un enfant indigo dans lesquels chacun peut se reconnaître. Ils suivent un biais psychologique connu sous le nom d’effet Barnum-Forer que l’on retrouve dans la lecture des horoscopes ou la tarologie. Qu’elles se basent sur des fondements mystiques ou scientifiques, ces nouvelles pathologies s’inscrivent dans ce que le philosophe Ian Hacking nomme les « maladies mentales transitoires », dont les diagnostics augmentent temporairement avant de disparaître selon les conditions sociales, économiques, politiques et philosophiques de l’époque comme la monomanie, les délires médiumniques ou l’hystérie.

A l’ère de la surabondance de l’information, il semble logique que le mal du siècle prenne la forme de nouveaux troubles de l’attention. Réels ou fictifs, amplifiés ou non par les industries pharmaceutiques, celles du bien-être ou par les influenceurs.euses Next Age qui peuplent nos écrans, ces troubles et leur spiritualisation témoignent d’une tentative de jonction entre un système validiste qui responsabilise l’individu et sa quête de sens, de pouvoir et de bonheur au sein d’un système profondément inégalitaire. En mettant en scène ces phénomènes mystico-pathologiques et en matérialisant les formes invisibles de circulation d’images et de discours qui le nourrissent, Charles-Arthur Feuvrier révèle les influences réelles qu’exerce l’imaginaire collectif digitalisé sur notre réalité sociale, politique et psychologique.

Same-same but different, welcome to the next age.

Antoine Champenois, août 2024

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2024

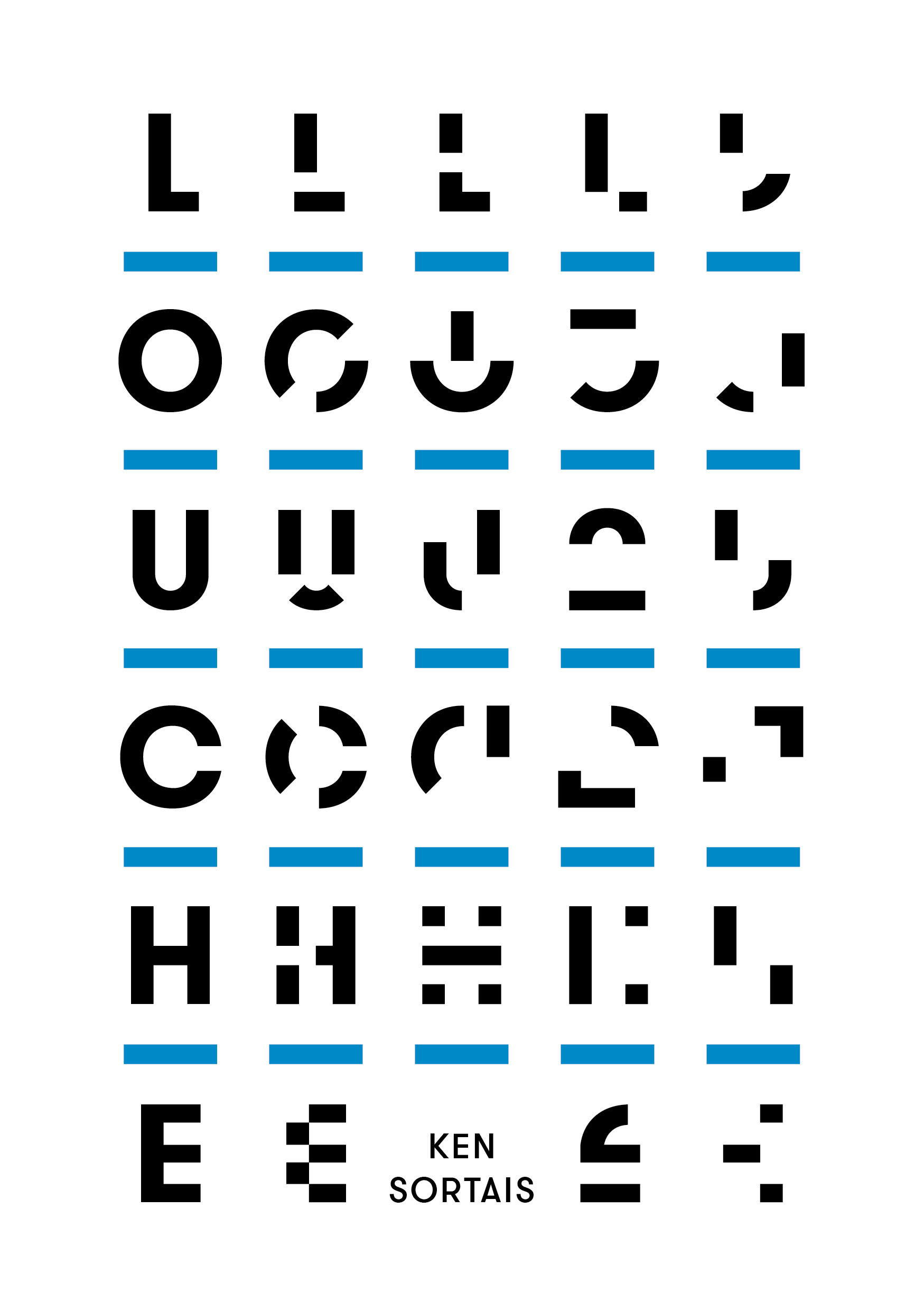

« Next Age » Sérigraphie sur papier de Charles-Arthur Feuvrier, 40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien