Catégorie : EXPOSITIONS

2024

Clamoramor

15 novembre – 7 décembre 2024

Clamoramor

Exposition

Du 15 novembre au 7 décembre 2024

Après cinq années d’études, les jeunes artistes diplômés de l’ENSAD Dijon sont prêts à quitter l’école, leur école, dont nous espérons qu’elle restera dans leurs souvenirs leur alma mater.

Comme il est difficile de prendre son élan, de sauter le pas, de prendre son envol !

Lydie Jean-dit-Panel et Martine Le Gac, nos professeures, ont veillé à leur accompagnement tout au long de leur dernière année, avec la complicité et l’expertise de l’équipe de Vortex, Fiona Lindron, Annelise Ragno et Olivier Lecreux. Qu’il et elles soient remerciés de leur engagement, de leur disponibilité et de leur ferveur à porter ce beau projet. Nous sommes très fiers et très heureux que cette collaboration inédite permette à nos jeunes diplômés de présenter au public leur travail dans des conditions professionnelles, pour la première mais pas la dernière fois !

Nous joindrons nos voix à celle de René Char pour leur souffler à l’oreille :

« Impose ta chance, serre ton bonheur, et vas vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront »

— Amel Nafti, Directrice de l’ENSAD Dijon.

« Ce qui m’intéressait, ce n’était pas du tout de fixer les athlètes en plein vol, mais plutôt le moment précis, juste avant, où ils prennent leur élan, le point de non-retour. »

Werner Herzog, à propos de ses photographies prises avant le tournage de « La grande extase du sculpteur sur bois Steiner », documentaire sur le champion de saut à ski suisse Walter Steiner.

Sortir d’une école d’art un beau diplôme en poche n’est pas si simple. S’élancer dans le grand dehors, et endosser le statut d’artiste ressemble à un combat. Une lutte permanente avec soi déjà, avec ses obsessions, ses doutes, les milliers de références acquises, avec la réalité.

Un petit tremplin semblait nécessaire. C’est pourquoi, avec les ateliers vortex, il nous a paru essentiel d’organiser une exposition des diplômé.es de l’ENSAD Dijon, précédée d’un temps de résidence, pour un accrochage pensé collectivement. Une conjugaison au plus juste des préoccupations de chacun.e avant le partage avec un public.

Il a fallu trouver un titre à cette exposition. Un titre qui leur ressemble. CLAMORAMOR. Un titre qui résonne. Telle la CLAMEUR vive et persistante entendue dans leurs ateliers faisant écho aux lancinants bruits du monde. Et puis de l’AMOUR, bien sûr. Évidemment. Autrement, à quoi bon.

— Lydie Jean-Dit-Pannel, Artiste enseignante à l’ENSAD Dijon.

Pourquoi jeter ? Tout le monde peut jeter. Mais tout ne se jette pas, c’est l’art du réemploi. Beaucoup d’œuvres présentées ici en font état.

Et pourquoi se jeter ? Tout le monde n’ose pas se jeter. Rares sont ceux qui osent se jeter dans le grand bain du monde. De jeunes artistes l’ont tenté. Il faut oser faire un pas, au risque de la chute brutale, de l’évidence de l’absurdité du réel. Un réel qui ne nous épargne pas, qui déclenche de la violence, l’hostilité des foules, l’écrasement des humains et la destruction du vivant.

Peut-on encore être jeune dans un monde qui peu à peu se perd et se délite ? Peut-on encore jouer avec un tel enjeu ? Au risque de se jeter pour se perdre soi-même.

Il s’agit d’affronter les sources d’angoisses contemporaines, en désacralisant l’errance, en se désensibilisant face à la mort.

Mais cette mort, de quelle nature est-elle ? Elle est aussi la mort de la faune et de la flore, conséquence d’une prédation contre laquelle est construite l’écologique.

Une préoccupation : ne pas utiliser, mais reprendre, créer des objets contre la fin, le non-retour, des objets qui renaissent et sonnent le cor de l’assaut contre une pulsion de mort mercantile.

Des intentions et des actes :

Travailler à la détérioration de ce qui dé-terre, use la terre. Déterritorialiser pour transformer les lieux. Passer outre le gouffre du déjà fait, du déjà prêt, au risque du prêt-à-poser.

Changer de territoire. Penser la réparation. Une réparation de l’intime, de la famille.

Restaurer la dignité du travail, en retrouvant la trace des ouvriers, le heurt avec la matière, en l’amenant dans l’écorce des choses.

Faire face au risque de l’événement, du non-choix, de l’imprévu devenu nécessaire préoccupation. Contrer l’effet du non-retour.

Terminer avec l’éternel dilemme du sens, revenir à la résilience en suscitant l’accident dans un monde déjà creusé par la perte et le profit.

Retourner la tendance à l’accélération d’un productivisme bureaucratique devenu de plus en plus contrôlant.

Apporter le soutien du conte ou de la fiction, raconter pour faire vibrer l’histoire.

Recycler, faire revenir de la subjectivité dans le cycle de production et d’aliénation le quotidien Regarder à nouveau la matière, tellement oubliée qu’elle en devient matériau de combustion.

Inventer la post-occupation pour une imminence grise, informe, jamais loin et pourtant si précise qu’elle hante les mémoires par anticipation.

Toucher des éléments pour les recomposer avec la certitude de l’urgence dans le temps long de la terre, sans le laisser s’éteindre dans l’oubli.

Devenir, recomposer un paysage, une urbanité, une humanité, une éco-féminité, prendre soin des corps, des vivants, ne pas s’arrêter malgré les menaces, Continuer à travailler la matière de l’espoir, sans arrêt forcé, tandis que les éléments se déchaînent au-dehors, tout autour de l’œil du Vortex.

— Pierre Ancet, professeur des universités en philosophie, chercheur au laboratoire LIR3S, CNRS – Université de Bourgogne.

Les jeunes artistes qui exposent ont l’âge du siècle, et le tournant que prend la civilisation les inquiète. Mais qu’on se le dise : nous sommes pris de doute nous aussi face à l’avenir et d’une agitation que la raison ne suffira pas à calmer. Qu’est-ce donc qui pourrait nous soutenir ?

Devant les pertes inéluctables auxquelles il faudrait s’attendre au profit d’une immatérialité hypnotique jusqu’à la nausée, devant le sacrifice de l’animal qui a son corollaire dans la chasse à l’homme, l’absence de réponse à des besoins légitimes de soin et de respect, les artistes regardent de près ce qui les gêne et les tourmente en l’inscrivant sensiblement dans la matière. Les objets concrets sont là, les représentations de corps, de visages, les photos et les vidéos de la nature. Le réalisme des formes l’emporte sur un esprit abstrait. Faut-il récupérer à toute vitesse l’aspect matériel des choses et les allures de ce qui vit, parce que tout serait menacé de disparition ? La décrépitude ne gît pas seulement dans les angles morts de l’existence mais dans la substance même de l’image. Au point que le débat sur le vrai de la réalité et l’illusion de sa reproduction, qui pourrait sembler dérisoire à côté du sentiment d’absurdité et d’effroi, ne fait qu’accentuer les repères qui se dérobent.

Cette course à la sauvegarde, qui est une motivation profonde de l’art depuis toujours, ne peut admettre d’être perdue d’avance. Afin de développer leur démarche et leur vision, les artistes associent les lambeaux à d’autres éléments épars, de nature très différente, parfois si éloignés dans l’espace et dans le temps qu’il paraîtrait impensable de les rapprocher mais qui, une fois reliés, montrent comment ce qui désespère est doté d’une grande énergie et que celle- ci attend d’être convertie à des fins constructives. En lui donnant des contours visuels, comme un spectacle hors de soi, quelque chose d’insaisissable prend tournure. Mieux cerné, apprivoisé, il permet de s’adapter aux chocs extérieurs tout en se confiant aux forces intérieures qui savent alimenter le courage et l’enthousiasme. Un équilibre, obtenu à coups de gestes, d’implication intellectuelle et sensorielle dans des formes et des couleurs choisies, modifie la perception.

Le réel étant scruté, si on y trouve effectivement des abus de toutes sortes, des puissances obscures cherchant à étendre partout leur domination, la maltraitance d’une société se réclamant d’un héritage obsolète, social comme économique, on y trouve aussi de formidables intuitions, le plaisir d’inventer, la poésie, des germes de justice, les relations solidaires, des pans culturels et spirituels d’une immense richesse. Le réel est un alliage surprenant. À le considérer dans sa complexité, les œuvres ne font pas que donner à voir ce qui nous trouble, elles le transfigurent. Bien que les émotions nous submergent, des ressources nous assurent de pensées fines et positives à travers l’Histoire, des témoignages, des études, des contes et légendes, des souvenirs personnels, des slogans. Livres, podcasts, interviews, dépassent la surdité des craintes et des cris et s’efforcent d’élaborer une réflexion nourrissante pour la connaissance comme pour l’âme. De longue date, les œuvres d’art bravent les temps consternants et face aux impasses proposent d’autres points de fuite, des marges inexplorées et salutaires. De la confusion sort un nouvel ordre, de la blessure une guérison, de la hantise une échappatoire et du fourmillement numérique un glitch dont la peinture est capable de s’approprier le signal. De la foule obsédante ressort un visage, des veines du bois une présence, des textiles défroissés la couleur révélée.

Alors peut commencer le travail de quiconque d’aller y reconnaître sa propre angoisse ou ses désirs les plus chers, de trouver des dérives ou des issues à ce qui pourrait laisser anéanti. C’est le propre de l’art. En figurant les contradictions, en conjurant les menaces, il reprend à la mort ses victoires et favorise l’espoir, la protection, l’imagination. Par delà les contraintes et l’assèchement que l’austérité exige, des forces vitales se déploient. Quand l’art enregistre les secousses qui ébranlent notre monde, il est précieux qu’il les recompose avec une dimension éthique. La peur se change en régénération, la clameur en une acclamation.

– Lauren Balganon –

L’invention de recettes réenchante la vie. Avec des jus d’aquarelle, de la pâte de verre, la fonte de vieux radiateurs… Oser des mélanges imprévisibles. Répondre à l’énormité de l’information continue par la malice et la subtilité. Ne pas manquer le rouleau à pâtisserie, le sceau-cylindre, l’arme qui saura nous éviter l’écœurement.

– Victor Chateau –

Des cyanotypes vantent les centrales nucléaires de France. Sont-elles dignes de cartes postales ? Tout dépend de l’option énergétique ou du goût pour la collection de petits cartons inoffensifs. Un miroir de sorcière trompe la surveillance. Là où la société pointe, juge, exclue, l’art fait tenir le monde ensemble dans un reflet.

– Lucie Drazek –

Si Cerbère garde l’entrée des enfers, qui doit nous intimider ? L’animal effrayant ou le monde souterrain qui sépare les défunts des vivants ? Quand l’artiste dessine des loups, des corbeaux et des chiens, elle ne fait pas autre chose que demander à l’animal de montrer les dents et de déchirer du bec les situations intenables. Ils sont nos gardes du corps, nos gardes de l’âme.

– Justas Indrelé –

La réalité virtuelle, internet et ses stocks visuels défilant à toute vitesse font un sacré bruit de fond. Sélectionner des images et les peindre ralentit le flux électronique, métamorphose la matière, aide à savourer ou à interroger la valeur de quelques emblèmes de société – figure du Christ, crâne, jeux vidéo, automobile – et leur persistance rétinienne.

– Youngbin Lee –

Distinguer le vrai du faux, la réalité de sa reproduction ? Les deux vidéos montrent bien que l’image enregistrée n’est pas la réalité, qu’elle est spécifique, technique et répond à un montage. Miroirs aux alouettes pourtant, sans tout à fait nous piéger, leurs artifices avec les objets ajoutés révèlent une dimension poétique.

– Lou Le Texier –

Le lieu de l’intime, avec un film et des dessins infographiques. Dans l’atelier de sérigraphie de Vortex qui n’est pas encore une «chambre à soi», les images d’une certaine mélancolie de la jeunesse côtoient la tentative de se fédérer autour du point rouge incandescent des cigarettes. Si le monde part en cendres, l’amour peut-être brûlera.

– Romuald Marcialis –

La sculpture en fer à béton est comme une herse, une série d’exclamations qui devient flamme qui devient flèche. Un graffiti à l’aérosol peut aussi devenir une interjection, une ligne esthétique avec laquelle l’errance et l’institutionnel s’accordent à déclarer la place prépondérante de la liberté.

– Paul Pitot –

Devant la hantise de la foule et le grouillement des individus, à l’heure de pointe ou dans les grands rassemblements, l’artiste trace avec obstination, sur toile et sur papier, le désir d’une différence, d’un regard tout autre, la possibilité de changer l’anonymat en des traits humains.

– Justine Rauber –

Veines du bois et lignes de figures se combinent dans les gravures à la recherche de leurs relations mutuelles. Coups de gouge, attaques du temps, sillons, rides et scarifications. Estampes et matrices sont associées avec subtilité, faisant de la plaque et de son encrage une image en quête de présence, en attente de résilience.

– Elisa Schumacher –

La photo de forêt ombreuse et ensoleillée est-elle l’empreinte d’un écosystème où arbres, arbustes et arbrisseaux s’étagent ? Ou son fantôme, un lieu hanté par la mort ? Chacun sait que le pourrissant nourrit le vivant. Faudrait-il craindre la présence d’un cadavre sous la mousse ? Et si c’était la forêt qui se mourrait ?

– Caroline Simic –

Un tas de cheveux. Un reste organique, puissant, qui dénonce l’usure et l’asservissement au travail quand ce n’est pas la liquidation pure et simple de l’être humain. Dans son abandon même, le matériau informe prétend encore à la forme pour désigner toutes les directions de l’espace, affirmer la solidité de l’angle en prenant appui sur l’architecture.

– Joan Simonot –

Pour avoir entendu des phrases assassines, perçu des abus et des relations manquées, mais afin de chérir encore la famille et la société, l’artiste transfère à l’aiguille à broder la piqûre psychique autrefois reçue, transforme la blessure en écriture et fait de la broderie sa cicatrisation.

– Anaïs Thomas –

Des tapis pour le sol deviennent des peintures pour le ciel comme autant de cerfs-volants avec leurs rubans et leur fil de traîne. Pas de compétition entre le très bas et le très haut, mais le plaisir de libérer les fibres écrasées et la couleur cachée. Gilets blancs pour gilets jaunes et gilets de sécurité assument leur étoffe, ne laissant déchoir ni les tissus ni la dignité des ouvriers du textile ou des invisibles d’aujourd’hui.

– Noëlly Torterat –

La relation à l’animal, au corps, à la chair compose un mouvement. La nature morte devient nature vive. Les formes entremêlées et voluptueuses nous adressent dans leur incertitude organique les stridences d’une énergie orange, blanche et rose. Avoir des égards pour la dégradation la tourne en beauté, en vitalité picturale.

– Enki Vallet –

Les parapluies donnaient leur nom à la révolte des manifestants descendus dans les rues de Hong Kong en 2014 pour réclamer le respect de la démocratie. La sphère des parapluies est une forme artistique sans frontière en réponse aux politiques actuelles, les clameurs urbaines le retentissement d’une conscience collective. Si l’homme s’arrête d’avancer, c’est sa chaise qui marchera. « En avant ! »

— Martine Le Gac, professeure d’histoire des arts à l’École Nationale Supérieure d’Art et Design de Dijon et critique d’art.

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2024

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien

Next Age

13 septembre – 26 septembre 2024

Next Age

Exposition

Du 13 septembre au 26 octobre 2024

Rassemblés sous le terme “New Age”, les mouvements néo-religieux occidentaux de la fin du XXème siècle prônaient le développement personnel comme moyen d’atteindre un nouvel âge de conscience collective et de bonheur. Dans leur sillons désillusionnés, boostées par le capitalisme numérique, de nouvelles formes de spiritualités nourries par la désinformation (complotisme, alternative facts, fake news, deep fake) et la polarisation des opinions que génère la personnalisation des contenus (Intelligence artificielle et traitement de données) émergent depuis les années 2000 sous la terminologie “Next Age”. Ces nouvelles spiritualités s’approprient diverses philosophies orientales (tantrisme, yoga), certaines médecines alternatives, l’astrologie, l’ésotérisme et l’occultisme, ainsi que la psychothérapie et la neurolinguistique, picorant “à la carte” un curieux mélange de croyances et de sciences au service d’un discours essentiellement tourné vers le développement physique, spirituel et souvent financier de l’individu. Informels et multiples, ces discours déplacent la quête de transformation d’une échelle collective à l’échelle individuelle. À partir d’un dispositif éphémère matérialisant les réseaux qui portent leurs messages et les nœuds qui leurs permettent d’émerger, Charles-Arthur Feuvrier transforme les nouveaux gourous-entrepreneurs en monstres tentaculaires. Leurs échos mêlés prêchent des recettes méthodiques d’éveil spirituel et d’accès au bonheur aux allures de plan managérial sur fond de couchers de soleil.

Déployés en demi-cercle, ces discours déshumanisés, incarnés par des bouches artificielles, envahissent l’espace d’exposition autour d’un point central occupé par le.a spectateur.ice, contraint.e malgré lui.elle à une position de disciple. Entre éveil et conditionnement, les affirmations parfois contradictoires ici mises en scène reflètent une transformation amorcée dès le début du XXe siècle, passant d’une économie du besoin à une économie du désir centrée sur l’individu dans laquelle le capitalisme numérique et ses nouvelles spiritualités prennent racine. En 1928, Edward Bernays, neveu et fin lecteur de Sigmund Freud, est engagé par la compagnie American Tobacco pour briser le tabou qui pèse sur la consommation de cigarettes chez les femmes. A partir des théories de son oncle et de celles de Gustave le Bon sur «la Psychologie des foules» (1895), il organise une parade de fumeuses dans les rues de New York sous le regard des photographes. Les “torches de la liberté” font la une des journaux et la cigarette devient un symbole de liberté et d’émancipation féminine, augmentant largement les profits de l’entreprise au détriment de la santé publique. L’influence colossale de ce marketing économique et politique se base sur le postulat freudien (le “moi” et le “surmoi”), selon lequel de fortes pulsions sexuelles primitives, chaotiques et destructrices régissent les comportements de chacun.e et doivent être controlées. Cette conception contemporaine du bonheur et de l’émancipation est donc paradoxalement informée par l’idée que l’homme est fondamentalement incapable d’auto-détermination. Choisi par une élite motivée par le profit, l’idéal de développement personnel s’en voit réifié et sa portée utopique, soutenue par l’objectif de produire un “capital humain” à la fois utile et docile. C’est parce que, sous couvert d’éveil à une nouvelle conscience, le Next age est lui-même fondé sur une idéologie née de la manipulation des masses et d’une application douteuse des théories psychanalytiques que l’installation prend la forme d’un rituel sectaire et contradictoire.

Baignée dans la couleur indigo du sixième chakra, celui du 3ème œil permettant l’éveil de l’intuition et la prise de contrôle, l’installation fait également référence aux “enfants indigo”. Ce mythe, en gestation depuis les années 70, prétend que des enfants surhumains, incapables de s’adapter au monde en raison de leur haut potentiel, seraient destinés à le transformer. La description quasi clinique de ces enfants résonne comme la forme positive de nombreux diagnostics contemporains, notamment le TDAH ou Trouble de l’attention, lui-même souvent traités par l’industrie pharmaceutique (notamment la Ritaline dont les ventes ont été multipliées par 40 entre 1995 et 1999). Ces critères, donnent une description vague et générique de ce que serait un enfant indigo dans lesquels chacun peut se reconnaître. Ils suivent un biais psychologique connu sous le nom d’effet Barnum-Forer que l’on retrouve dans la lecture des horoscopes ou la tarologie. Qu’elles se basent sur des fondements mystiques ou scientifiques, ces nouvelles pathologies s’inscrivent dans ce que le philosophe Ian Hacking nomme les « maladies mentales transitoires », dont les diagnostics augmentent temporairement avant de disparaître selon les conditions sociales, économiques, politiques et philosophiques de l’époque comme la monomanie, les délires médiumniques ou l’hystérie.

A l’ère de la surabondance de l’information, il semble logique que le mal du siècle prenne la forme de nouveaux troubles de l’attention. Réels ou fictifs, amplifiés ou non par les industries pharmaceutiques, celles du bien-être ou par les influenceurs.euses Next Age qui peuplent nos écrans, ces troubles et leur spiritualisation témoignent d’une tentative de jonction entre un système validiste qui responsabilise l’individu et sa quête de sens, de pouvoir et de bonheur au sein d’un système profondément inégalitaire. En mettant en scène ces phénomènes mystico-pathologiques et en matérialisant les formes invisibles de circulation d’images et de discours qui le nourrissent, Charles-Arthur Feuvrier révèle les influences réelles qu’exerce l’imaginaire collectif digitalisé sur notre réalité sociale, politique et psychologique.

Same-same but different, welcome to the next age.

Antoine Champenois, août 2024

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2024

« Next Age » Sérigraphie sur papier de Charles-Arthur Feuvrier, 40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien

Libérez les légumes

5 avril – 19 avril 2025

Libérez les légumes

Exposition

Du 5 avril au 19 avril 2025

>Gregoire Bergeret< >Raoul Bergeret-Kremer< >Julia Kremer< >Camille Llobet< >Thierry Mouillé< >Fabrice Pichat< >Linda Sanchez<>Adrien Vescovi< >Fumo Nero< >Mewrant< >Artisanat Capilaire<

Grégoire Bergeret est né à Annecy en 1988. Diplômé de l’ESAAA en 2005, il vivait et travaillait à Bruxelles. Si le travail de Grégoire Bergeret est protéiforme, c’est parce que son origine est dans l’expérience vécue, par définition plurielle et en grande partie imprévisible. Les pièces qui en résultent semblent être des états de matière soumise aux opérations du hasard, que l’artiste veut seulement rendre tel qu’il l’a perçu, ou qu’il provoque pour inviter l’imprévu dans la partie. Grégoire Bergeret a bénéficié de nombreuses expositions individuelles dont «Fingers in my glass»à The Windows 41 situé à Paris en 2008, « le but n’est pas le but et Ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait» à la galerie Papillon à Paris en 2008 et 2011,mais aussi «Osmose, Point commun» à l’Espace d’art contemporain d’Annecy en 2018.Il a également participé à diverses expositions collectives à Paris, Bruxelles, Montreuil, ainsi qu’à l’étranger. Grégoire Bergeret est représenté par la galerie Papillon.

Raoul Bergeret-Kremer, fils de Grégoire Bergeret, exposera quelques dessins à l’occasion de cette exposition.

Julia Kremer est née en 1978 à Livry Gargan. Diplômée des écoles d’art de Perpignan et Cergy-Pontoise, elle vit et travaille à Bruxelles. Julia Kremer se concentre sur les photocopies, explorant les mécanismes de la photocopieuse à travers un protocole de triangulation qu’elle a créé. Elle déforme et découpe les copies pour en assembler les morceaux, produisant des textures fragmentées. Son travail se mêle à la publicité en cours, fusionnant l’art de la reproduction avec la culture de la consommation. En somme, Kremer fait de l’«ultra-publicité », où chaque copie devient un collage de l’instant commercial.

Camille Llobet est née en 1982 à Bonneville. Diplômée de l’ESAAA en 2007, elle vit et travaille à Sallanches. Chaque œuvre commence par une rencontre et un questionnement à expérimenter ensemble. J’imagine d’abord des dispositifs de tournage précis prenant le parti pris de l’expérience filmée et réalise ensuite des montages vidéos et sonores à la fois intuitifs et visant une radicalité formelle. Après avoir exploré l’oralité, le mouvement et la perception humaine comme des territoires de recherche lors de tournages en studio, j’ai déplacé mes protocoles de travail en haute montagne. Cet environnement complexe fait de roche, neige et glace est aujourd’hui en cours de mutation. Une transformation brutale due à l’accélération de la fonte des glaces et des écroulements rocheux qui place un temps géologique au niveau de celui d’une vie humaine.

Thierry Mouillé est né à Poitiers en 1962. Il vit et travaille à Paris. Il coordonne Le Laboratoire des intuitions, unité de recherche en art. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, son travail est présent dans de nombreuses collections publiques et privées. Depuis 1988, il a développé une activité protéiforme dans le cadre de la Fondation mouvante qui se prolonge notamment dans l’invention de modes de collaboration entre artistes et théoriciens aux confins de l’art et de la pensée. Il poursuit actuellement en collaboration avec David Zerbib, philosophe, le projet Dynamograma, projet performatif en multivers, dont les dernières sessions ont été programmées ces derniers mois au Palais de Tokyo, Paris et à New-York. Il dirige la revue Intuitive Notebook.

Fabrice Pichat est né en 1980 à Chambéry. Diplômé de l’ESAAA en 2005, il vit et travaille à Bruxelles. Fabrice Pichat explore ce qu’il appelle des Contre-Hypothèses de Perception à partir de lieux, de matérialités, de temporalités ; que nous pourrions toujours rencontrer et éprouver différemment. Ses installations interrogent les interactions entre les domaines du Tactile, du Visible et du Sonore et plus encore le rôle de la dissociation ou de la superposition de nos sens dans l’acte de percevoir.

Linda Sanchez est née en 1983 à Thonon-les-Bains. Diplômée en 2006 de l’ESAAA, elle vit et travaille à Marseille. Depuis plusieurs années, l’artiste développe un travail plastique entre sculpture, installation, dessin et vidéo. De l’horizontalité d’un plan d’eau à la trajectoire d’une chute, de la liquidité du sable à l’élasticité d’un liant, elle observe des phénomènes existants, les déplace, ajuste leur échelle, leur corrélation, leur durée. Les notions de hasard, d’ordre, de chute et de rapport au temps alimentent sa pratique. Ses oeuvres fixent le mouvement dans la matière, l’écrivent, le mesurent ou le transcrivent. Procédés, opérations, mécaniques et systèmes sont autant de modes de fabrication qui trouvent leur équivalence dans le langage de l’artiste. Son rapport à l’énonciation sous-tend, comme un script, un rapport non autoritaire au matériau en mouvement.

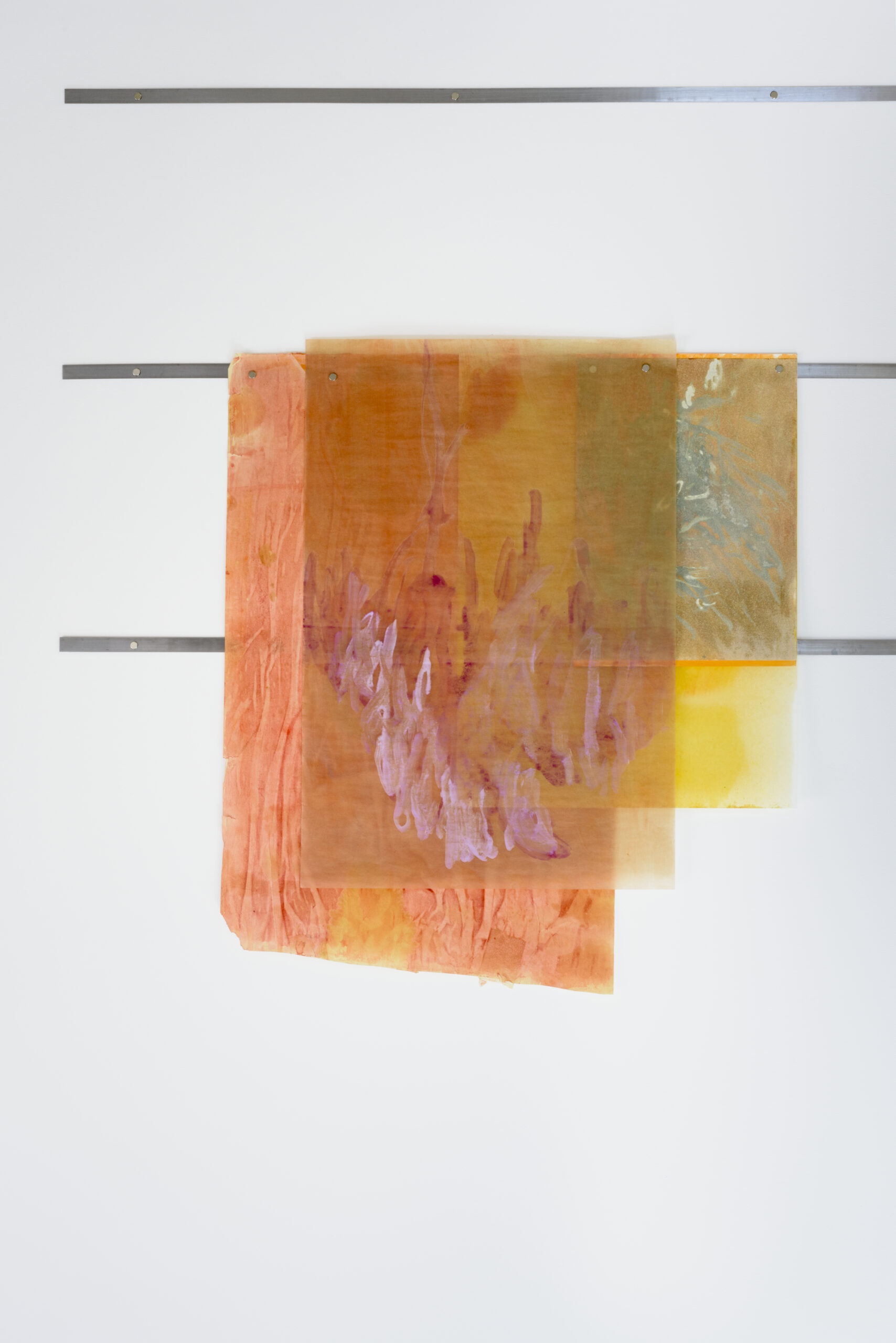

Adrien Vescovi est né 1981. Diplômé de l’ESAAA, il vit et travaille à Marseille depuis 2017 après une longue pratique installée dans les montagnes de Haute-Savoie. L’artiste réinvestit avec des enjeux contemporains la question de la toile libre et d’une peinture pensée à une échelle architecturale ou naturelle. L’importance du contexte dans lequel l’artiste vient installer ses œuvres est pour lui un facteur d’étude incontournable. Adrien compose des temporalités, assemble des couleurs travaillées par l’air (rayons du soleil et de la lune, la neige, pollution), la terre (ocres et végétaux), et le feu (cuissons). Sa manière de coudre est une façon de peindre. Le hasard est son allié.

Fumo Nero (~italo noise squelettique~/Paris) Ritournelle italienne, cold wave allemande, son d’usine Yamaha et chant en Italien. Le duo Fumo Nero tente de faire danser les squelettes sous la peau des zombies. Et ils y parviennent à merveille. Cabaret électronique de fête foraine des années 80 ou des années 2050, bande son d’un film qui n’existe pas encore, personnages issus d’un vieux pulp mexicain, orchestre sur un bateau fantôme qui relie notre monde à des îles inconnues, Antonella Paradiso et JP Bionaz sont des petites flammes électroniques qui dansent dans nos futures mémoires.

Eva Prouteau

Mewrant est un héritier de la techno des années 90, il applique un style autoproclamé de «Free-Techno». Sèche et légèrement acidifiée, sa musique se constitue en succession de boucles improvisées. Pour chaque Live il se constitue un setup particulier manifestant une volonté de repartir au point zéro de ses compositions.

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2025

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien

«Sans titre» Sérigraphie tirée d’un dessin original de l’artiste

40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Reprises

7 février – 15 mars 2025

Exposition

Du 9 mai au 14 juin 2025

Mélanie Berger vit et travaille à Bruxelles. Elle déploie un travail de recherche sur papier autour de la transformation, de l’impermanence des formes et de leur interdépendance. Après des études aux Arts décoratifs de Paris et à la Cooper Union de New York, elle a publié un premier livre (Médée, 2006, éditions Warum) et réalisé de courts films d’animation, pour se plonger dans une pratique sur papier en constante évolution.

Son travail a été montré lors d’expositions collectives et personnelles en France : L’H du Siège, 2024; L’Art dans les Chapelles, 2023; Musée des Beaux Arts d’Arras, 2021; Château d’Oiron, 2017

En Belgique : La Part du Feu, 2022; Été 78, 2017; Greylight Project, 2016-2020

En Allemagne : Institut Français et Opekta, Cologne, 2013; Faroff, 2018

Et en Angleterre : Aspex, Portsmouth, 2010.

La galerie Archiraar à Bruxelles présente régulièrement son travail à Drawing Now (Paris), Art on Paper (Bruxelles) et Art Rotterdam. Elle a obtenu le Prix d’Art Contemporain du département de l’Isère en 2022 et a été nommée pour le Prix Pomona (Belgique) ainsi que pour le Prix Drawing Now (Paris) en 2025.

«J’explore l’impermanence dans le dessin, à la recherche de moments d’apparitions, d’instants subtils où l’informe se met soudain à parler, à communiquer — à devenir image. Les papiers sont pliés, agrafés, découpés à des formats choisis. Posés au sol, je leur applique par gestes successifs de l’huile, des pigments, de l’eau, du kaolin, de la terre, etc., réagissant en fonction des imprégnations, de la chaleur, de l’humidité. Des ensembles d’images apparaissent, des différences et similitudes se créent. Chaque dessin est un matériau à réactiver : son histoire, ses déplacements, imprégnations et mises au noir nourrissent l’ensemble, pensé comme un organisme en mouvement. Ces ensembles sont composés de façon ouverte, permettant la réorganisation perpétuelle. Cette pratique révèle de nombreux parallèles entre processus d’évolution, de transformation du vivant et processus de création : il y est toujours question d’échange, d’écosystème et d’interdépendance. Une façon de rappeler que nos gestes ne sont jamais détachés d’un contexte, mais s’inscrivent dans des systèmes complexes et mouvants.»

— Mélanie Berger

> Télécharger le texte d’Andréanne Beguin<

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2025

«5 place de la halle 24 350 Lisle, France» Sérigraphie sur papier de LolaGonzàlez, 40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien

Sentinelles de la nuit

7 février – 15 mars 2025

Sentinelles de la nuit

Exposition

Du 7 février au 15 mars 2025

À un moment,

depuis novembre, août ou juillet

j’ai eu un goût d’incendie dans la bouche,

puis une odeur de brûlé dans le nez

Depuis, il coule régulièrement

. bouleau, cerisier, étamines et gruaux

on peut devenir allergique à tout moment

Moi je continue de penser que quelque chose

a pris feu, peut-être pas encore,

peut-être pas quelque chose

Benjamin Collet, À un moment

(extrait de La maison croissante, 2024)

Lola Gonzàlez est née en 1988 à Angoulême.

Diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de Lyon en 2012, artiste pluridisciplinaire, elle développe depuis plusieurs années un travail à la croisée de la vidéo, du son et de la performance.

Questionnant les notions de collectif, d’engagement, d’amitié, de génération, ses travaux interrogent nos peurs communes et nos espoirs pour l’avenir.

Ses recherches se développent dans plusieurs pays au sein de différentes communautés amicales.

Ses pièces ont été montrées dans de nombreuses institutions françaises et étrangères, comme le MAC de Lyon, le Centre Georges Pompidou, le Palais de Tokyo, le MAAT à Lisbonne, le Centre de la photographie de Genève, au Belvedere21 à Vienne, etc.

Elle a été nominée à différents prix d’art contemporain parmi lesquels le Prix Ricard en 2017 ou encore le Prix Meurice dont elle a été lauréate en 2016.

Ses pièces font partie de nombreuses collections françaises, FRACs, MACVAL, Fondation Kadist. Elle est représentée par la galerie Marcelle Alix à Paris depuis 2015.

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2025

«5 place de la halle 24 350 Lisle, France» Sérigraphie sur papier de LolaGonzàlez, 40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien

empire

17 mai – 29 juin 2024

empire

Exposition

Du 17 mai au 29 juin 2024

> André Spartà <

Un monde en pire

« Un dimanche ou un jour férié. Le genre de journée où tout semble s’être arrêté. Il n’a pas de rendez-vous, personne à voir, rien de prévu au calendrier. Une journée de libre. Une journée vide. Il habite un de ces espaces qu’on dit rénové, converti, une ancienne manufacture de savons dont on a oublié la cruauté. Un bâtiment ayant abrité des peines, de l’exploitation, des larmes, de l’intoxication, de la subordination, des dos courbés, des mains tendues de travail. Aujourd’hui le squelette de ferraille, les belles fenêtres cintrées, la verrière, le sol en béton, les tôles, les briques et la tuyauterie apparente ont été neutralisés. Il a bon goût — comprendre celui du confort moderne. Tout paraît bien fonctionner chez lui, l’intensité des lampes est modulable, les placards de la cuisine sont invisibles, il a fait cirer le béton. Du vestibule jusqu’au premier étage, l’atmosphère est traversée d’un minimalisme franc, d’objets de décoration discrets. Un espace d’aujourd’hui, charmant et propret, pour ne pas dire clinique.

Déjà une heure et demie de l’après-midi. Une heure fourbe, qui fait croire qu’on a encore la vie devant soi. Rien de prévu, personne à voir, une journée de libre. La semaine est passée vite, il travaille tard, le loft coûte bonbon et il voudrait faire insonoriser le toit qui bruit à chaque averse. Allongé dans son canapé gris, il essaie de penser à sa vie. On pourrait dire de sonder son âme. Mais avant même qu’il ne parvienne à gratter la surface de son inconscient, son regard attrape un mouton de poussière ; là, juste à côté de la commode qui cache le décodeur TNT. Il n’a pas de télé, mais l’objet était offert avec son abonnement “box internet premium”. Il a aussi un téléphone fixe, non branché, rangé dans un coin de la commode. Il pense à l’ironie du nom de ce meuble dit de commodité, censé rendre la vie plus agréable, finissant par servir de refuge à son matériel électronique, devenu encombrant pour sa paix intérieure, pesant lourd sur son goût du vide. Mais il faut bien se connecter au réseau informatique mondial, toute une esthétique ! Le temps de ces quelques lignes, le voilà déjà à quatre pattes, petit aspirateur à la main, en train de racler les recoins de son living presque vide. Il faudrait acheter un robot laveur. Pulsion de propreté assouvie, il part se reposer du côté de la chambre qui s’ouvre en suite — un critère au moment de l’achat, de même que l’architecture dite atypique. Il prend une douche, balance sa serviette ciel sur le coin de la rambarde qui mène au vestibule. Il ne voit pas que la lumière zénithale accentue les ombres du linge mouillé à tel point qu’on dirait une sculpture.

Assis par terre, il grignote quelques fruits achetés la veille à la hâte, leurs cadavres peu à peu abandonnés à ses pieds. C’est la déprime, il a même tiré les rideaux occultants sur la verrière. On dit broyer du noir. Seulement remarque-t-il que l’ancienne usine toute propre n’est jamais complètement dans l’obscurité. La lumière verte du décodeur trouble sa quiétude, il y a aussi le rouge de l’horloge du four micro-ondes. La couleur lui fait penser aux cerises qu’il a avalées, et au temps de cet après-midi passé à toute vitesse, alors que rien n’était prévu, qu’il n’avait personne à voir, une journée de libre, à quelques détails de ménage près. Une journée passée à ordonner son appartement confortable. Il s’est mis au diapason de son lieu de vie. Et pourtant l’eau goutte toujours dans le vestibule, il y a une fuite. Il ne faut pas qu’il oublie d’aller changer les seaux, comme toutes les deux heures. Tous les matins, l’entrée est mouillée car il ne peut pas assurer la ronde pendant son sommeil, même s’il dort mal : le bruit l’obsède. Il se demande si l’écho de la chute des gouttes est accentué par le métal des escaliers, de certaines parois du loft, et du toit. Il a la sensation que son rêve se retourne contre lui, ça comptait à ses yeux l’idée d’un lieu à soi.

Il s’était dit qu’il avait besoin de temps pour lui, que ça lui plaisait bien d’habiter seul, qu’il était introverti, de ceux qui rechargent leurs batteries sociales dans le secret de leur domicile. C’est raté, il n’arrive pas à s’assoupir, se retourne dans ses draps gris de grande surface. Ça gratte. Il se demande s’il a bien repassé ses chemises pour la semaine. Il se retourne, même les yeux fermés il perçoit, en tâches sur ses paupières, la lumière du four micro-ondes, du décodeur qui clignote. Il a laissé la fenêtre ouverte, un moucheron est passé. Pourvu qu’il n’ait pas pondu ses œufs dans la cuisine, il pense au risque d’une colonisation de parasites. Un verre d’eau d’angoisse à l’évier de la cuisine. En chemin vers le lit, il écrase les cadavres de fruits de l’après-midi : des noyaux, une peau de banane et trois trognons de pommes. Il a l’impression que ses déchets le dévisagent avec mesquinerie, lui rappelant qu’on ne peut rien laisser traîner dans une grande pièce ouverte à l’américaine, confortable, un open space. Il n’est toujours pas dans ses rêves, il va se mettre en télétravail demain, il est trois heures trente. La nuit n’en finit plus. Il n’avait pourtant rien de prévu, personne à voir, du temps libre, pour lui, une journée vide, l’occasion de voir venir. Tout était possible. Seulement avait-il oublié la vie propre des objets ordinaires, le travail d’équilibre que demande un appartement de bon goût, tout est visible, les contraintes du confort moderne, les ennuis que c’est de mener cette vie-là. L’ascendant des objets qu’on oublie de regarder, ceux qui nous surveillent, ceux de tous les jours. Ça se pèse un tel pouvoir invisible, c’est l’agencement des jours, leurs dispositions. Ça compte dans la balance des inquiétudes. Tout pondérer, tout organiser. Il tourne en rond. Il étouffe. Le dimanche, la vie en pire ».

Rémi Guezodje, 2024

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2024

« sans titre » Sérigraphie sur papier d’ André Spartà, 40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien

PROXI

8 mars – 20 avril 2024

PROXI

Exposition

Du 8 mars au 20 avril 2024

> Karim Kal <

En plan serré

« Depuis le début des années 2000, le travail photographique de Karim Kal suit une évolution continue, méthodique et réfléchie. Dès ses Images d’Alger, la rigueur du cadrage, la sobriété documentaire, le choix du décor plutôt que de ses habitants sont déterminants. Ces éléments, combinés à une utilisation très personnelle et radicale de l’éclairage donneront lieu ensuite aux séries ultérieures, réalisées à la maison d’arrêt de Villefranche en 2012, au centre hospitalier de Chambéry en 2013, qui s’affranchissent de plus en plus des détails et affirment l’utilisation du noir et blanc. Au tournant des années 2013-15, ses oeuvres embrassent l’abstraction avec encore plus d’évidence : prises de vues nocturnes, rejetant la majeure partie du réel dans l’obscurité et tendant à une forme d’épure universaliste. La série Entourages (des plans frontaux sur des passages sous des barres d’immeubles, ou la série des Issues (photographies de fenêtres ouvertes sur la nuit) laissent au centre de l’image un large rectangle obscur. La Mer à Fort de l’eau, image prise à Alger en 2014, constitue à cet égard un point limite et une oeuvre à la beauté formelle saisissante. L’écume d’une vague est le seul élément visible, traçant une ligne d’eau toute proche dans une nuit profonde, séparant l’image comme le sont les rivages. Et l’évocation du lien passe par le titre, nom colonial du lieu, aujourd’hui nommé Bordj El Kiffan.

La tentation de l’abstraction dépasse tout effet purement formel, car son importance dans le travail de Karim Kal trouve ses sources dans l’histoire de l’art et notamment dans la peinture, où la radicalité géométrique (celle d’un Peter Haley par exemple) établi un rapport psychologique et social avec un environnement urbain normalisé, pensé pour la coercition.

Avec la série Proxi présentée aux Ateliers Vortex, Karim Kal se détourne de l’architecture, de ses images frontales des grands ensembles, des murs et des terrains vagues, c’est-à-dire des signes les plus évidents et massifs de la relégation sociale. L’utilisation d’un flash de très courte portée lui a permis depuis 10 ans d’isoler des premiers plans tellement épurés qu’ils prennent la force de signes. Ici, cet effet d’immersion dû à la proximité semble passer à un stade plus analytique avec le prélèvement direct d’objets, souvent glanés au sol, qui sont ensuite photographiés dans un tel rapprochement que les détails en sont magnifiés. Ainsi, l’artiste opère un passage entre une expérience de terrain, dans un quartier qu’il a lui-même habité, et une minutieuse pratique de studio et de post-production.

Quoi de commun entre une bulle de Nike Air, une canette de bière 8·6 aplatie, une datte, un morceau d’enrobé arraché du sol, un petit monticule de ras-el-hanout ? Un lieu, un moment et une démarche, car les objets photographiés proviennent tous du quartier de la Guillotière à Lyon. Recueillis ou achetés dans les commerces de détail, ils ont été choisis avec soin, comme les éléments indiciels les plus saillants de ce lieu qui cristallise la peur de l’échec des politiques publiques, largement instrumentalisée en 2022 lors de la visite très médiatisée du ministre de l’intérieur.

Urbanisées au milieu du XIXème siècle, ces rues de la rive gauche du Rhône demeurent aujourd’hui ce qu’elles ont toujours été : un point nodal particulier dans la ville, lieu de métissage, d’arrivées et de départs, de possibles, de mouvements. Avec quelques marqueurs d’une planification aux accents haussmanniens, des vestiges d’une activité d’artisanat et quelques immeubles sobres, ce quartier de Lyon semble être le plus parisien de tous, dans sa frénésie mélangée, qui éloigne de l’idée de province pour épouser celle de mondialisation.

Le fond noir et l’éclairage artificiel théâtralisé évoquent les publicités sur papier glacé, avec leurs objets de luxe que sont les montres, bijoux, champagnes et flacons de parfums. Les objets de la série Proxi sont les doubles populaires, réalistes et sans fard de ces objets de convoitise, témoignant eux aussi d’un statut social, mais à travers les usages de la rue. L’approche méthodique, l’isolement des objets, leurs titres purement descriptifs participent à l’aspect documentaire des images,

magnifiées par l’éclairage et un surgissement de détails très abondants. En recourant à une technique de superposition de prises de vues et cumulant ainsi plusieurs plans de netteté, Karim Kal capte un niveau d’information très supérieur au visible et convie à une observation clinique de chaque item, rendant les surfaces et les volumes aussi riches et fascinants que possible. Les transparences, les reflets, le découpage des silhouettes sur le fond, participent à l’effet de réalité saisissant produit par ces portraits d’objets, qui sont aussi transcendés par la vivacité des couleurs, un très fort contraste et un passage abrupt de l’ombre à la lumière la plus crue.

Karim Kal cite dans les sources de Proxi le livre de photographies d’Albert Renger-Patzsch (Le monde est beau, 1928), dans lequel celui-ci joue à esthétiser des bâtiments, des objets manufacturés ou des végétaux, par la composition, le cadrage et une grande précision. Renger-Patzsch met ainsi l’emphase sur d’heureuses géométries, des surfaces gourmandes de lumière, revendiquant une naïveté admirative, à la recherche de la perfection formelle intrinsèque de ses sujets et reprenant cette idée de la divinité du monde chère à Leibniz.

Jouant lui aussi sur la beauté très directe de ces portraits d’objets, Karim Kal nous les présente flottant dans une obscurité totale, un éther qui les isole et les muséifie comme dans une galerie d’ethnologie. Sélectionnés pour leur charge multiculturaliste, leur usage dans des pratiques transgressives ou témoignant d’une classe sociale qui les a adoptés plus ou moins volontairement comme ses signes distinctifs, les objets apportent avec eux le sous-texte d’une sociologie critique qui passe par la radicalité des formes et les choix techniques et esthétiques, comme dans les oeuvres antérieures de l’artiste. Dans une continuité remarquable, ces nouvelles oeuvres nous placent ainsi littéralement au plus près du sujet et trouvent un équilibre dans une dialectique entre documentaire et formalisme. Nous mettant face à ces objets paradigmatiques, Karim Kal en révèle l’intensité absolue, rappelant un slogan bien connu qui s’accorde d’ailleurs à l’accrochage « en affiches » de l’exposition : la beauté est dans la rue. »

Xavier Julien, 2024.

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies : © Pauline Rosen-Cros, 2024

« Valium » Sérigraphie sur papier de Karim Kal, 40 exemplaires, 2024

Réalisé par sous la conduite de Julian Lagoutte

Retrouvez ce multiple dans notre boutique en ligne

Carton d’invitation: © Atelier Tout va bien, 2024