Catégorie : 2020

LOUCHE

4 septembre —

3 octobre 2020

LOUCHE

Exposition 4 septembre — 3 octobre 2020

> Ken Sortais <

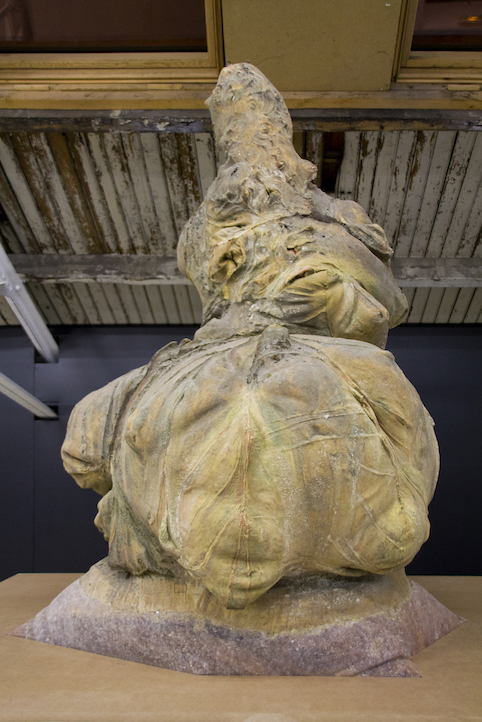

Le plumage est sombre, l’œil fixe et menaçant laisse entrevoir le théâtre du drame à venir. Si Opera du cinéaste italien Dario Argento s’ouvre sur le regard prismatique de l’oiseau de mauvais augure, celui-ci vient clore l’exposition de Ken Sortais par une présence discrète. À la manière d’un scénario horrifique dans lequel l’étau se resserre sur la proie, Ken accule le visiteur dans un repère de volatiles. Seule présence humaine jusque-là tolérée, le Moïse pétrifié témoigne du désir de vengeance des créature à plumes.

Composant son exposition comme un tableau de chasse, Ken Sortais dévoile, pour partie, les rouages de ses obsessions. Promeneur solitaire, c’est d’abord par l’exploration urbaine et la recherche en ligne qu’il identifie l’objet de son récit. Il s’approprie ainsi des images qu’il détourne, des formes qu’il réplique par le moulage. De la rue il passe à l’atelier et emprunte au passage à la culture du graffiti, écho à sa vie antérieure. Abandonnant une pratique nocturne interlope, il recentre son champ d’intervention sur l’espace à investir.

C’est ici que la vision se trouble. Ken Sortais obscurcit et transforme la salle. De la chouette, emblème unique et chéri, il fait une nuée qu’il saccage dans un réflexe adolescent. Des têtes de pigeons difformes sont lacérées et frottées, dans une veine tentative d’effacement. Mais d’étranges formes rebondies et charnues semblent s’interposer, temporisant la violence de ses gestes. Icônes classiques et cartoonesques, sculptures à la sensualité picturale, et installations monumentales emplies d’air, parachèvent l’esprit duel du travail de Ken Sortais. Cette dualité semble louche à tous points de vue : résultant du regard divergent que l’artiste pose sur son environnement, elle sème le trouble, laissant derrière elle un sentiment vague de malaise, d’inquiétude.

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal 1, les oiseaux prennent possession des Ateliers Vortex et Ken Sortais nous invite à pénétrer le nid.

1. Jose Maria de Heredia, « Les conquérants », Les trophées, Paris, Gallimard, 1981 [1893].

Marion Payrard

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

Photographies: © Les Ateliers Vortex, 2020

PAR AMOUR DU GOÛT

14 mars —

20 juin 2020

PAR AMOUR DU GOÛT

Exposition

14 mars — 20 juin 2020

Bel Air

Quelques individus,

occupant la pelouse où défèquent leurs chiens,

observent en riant l’éconduction du rien.

La chaleur diminue.

Une star peu vêtue,

circule en titubant dans les rues de Bel Air,

passe chez Taco Bell puis s’achète des bières.

Finit en garde-à-vue.

Un ciel acidulé où s’écrase l’image

projetée sur l’écran du cinéma drive‐in.

Nicole Kidman multiplie son visage

sur les capots lustrés des Break et des Berline.

Sur le parking, la lune presse sa craie blanche,

éclaire les volutes bleues d’un graffiti.

Quelques sacs plastiques dans l’ombre se retranchent

et s’emberlifiquotent dans les roues d’un caddie.

Marcel Devillers

> Télécharger le dossier de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

> Télécharger la fiche de l’atelier « Iconology » <

> Télécharger la fiche de l’atelier « Double trouble » <

Photographies: © Les Ateliers Vortex, 2020

CARNAIRE

16 octobre —

21 novembre 2020

CARNAIRE

Exposition 16 octobre – 21 novembre 2020

> Maude Maris <

« Le vendredi 13 mars, j’avais rendez-vous avec Maude pour voir ses dernières peintures ; j’arrivai à Malakoff en début d’après-midi. J’étais déjà venue et je me souvenais bien de l’immeuble comme de son étrange façade aveugle. Je sonnai à Maris avant de monter dans l’ascenseur, les mains derrière le dos jusqu’au seuil de sa porte.

En entrant, je ne portais pas de masque ; nous ne nous sommes pas non plus embrassées. Je me suis lavé les mains dans la cuisine, pendant que Maude préparait un café. Son atelier n’avait pas changé depuis ma dernière visite, trois ans plus tôt ; il était sobre, assez austère je dirais, et le volume immense de la salle de peinture m’avait encore surprise après un si étroit couloir : les plafonds étaient hauts, toujours, et la baie vitrée ouvrait sur la terrasse déserte, son ciel. Dans les étagères, s’alignaient de minuscules figurines colorées tandis qu’aux murs, rayonnaient ce jour-là, les grandes toiles carnaires.

D’abord, on a bu un café en parlant du virus, du cours des choses dans le monde et de nos projets bientôt suspendus : Maude se demandait si elle pourrait partir le lendemain, à Istanbul, où sa résidence allait débuter dans un lycée ; quant à moi, j’essayais d’évaluer tout ce que pourraient changer à ma vie bancale une fermeture des frontières, un couvre-feu, un confinement, ou des morts – j’étais alors en vadrouille entre les appartements des plus gentils de mes amis.

Assise sur un tabouret, au centre de la pièce, si vide, je ne savais pas bien où regarder, mais on parlait d’archéologie et de Çatal Höyük, un site Anatolien mis au jour en 1951. Maude m’expliquait que dans ce vaste village néolithique, sans rues, on accédait aux maisons par les toits ; que les morts étaient inhumés sous les planchers, dans les fours, les banquettes, les corps des nouveau-nés ensevelis sous les seuils. Elle me racontait aussi que tous les quatre-vingt ans environ, les maisons étaient détruites et rebâties à l’identique, sur les fondations des précédentes.

On parlait de ça, et d’Alice. Maude m’indiquait le titre provisoire de l’exposition à venir, Flamingo Croquet, qui ranima instantanément en moi les images affolantes du film de Walt Disney : la reine et les têtes coupées, le rouge dégoulinant des pinceaux sur les cartes à jouer. On regardait ses peintures. Si j’avais pu, j’aurais tourné autour. Si j’avais pu les tenir dans la main, je les aurais retournées. Je ne sais pas si Maude les regardait ainsi mais j’avais le sentiment inexplicable qu’elle ne me disait pas tout.

On parlait des motifs, des couleurs et de la technique, et puis de ce qu’elle veut dans la peinture, qui me touche. Maude aspire à peindre ce qu’on ne pourrait pas voir dans la réalité : le détail et l’ensemble. Je me demandais en l’écoutant si donc ses peintures ne relevaient pas de la réalité. Elle m’avait écrit dans son mail : « J’y vois aussi une manière d’être au monde, d’être à la fois en son coeur et de prendre du recul. De vivre un événement émotionnellement et avec distance, d’être dans le corps et hors du corps, une impression constante d’être à l’intérieur des choses tout en y étant extérieure ».

Je ne savais pas si ces phrases énonçaient des considérations théoriques, ou si Maude parlait de son propre sentiment d’exister, et ce flou me plaisait. On parlait de cette vision qu’elle invente ; on en parlait quand son téléphone a sonné. Elle a d’abord regardé de qui il s’agissait ; avant même de décrocher, elle eut l’air inquiet. J’entendais ensuite ce qui se disait à l’autre bout du fil : c’était sa galeriste, je supposais, qui parlait très fort et trop vite, avec un léger accent. Je comprenais que Maude devait prendre un avion en début de soirée, car le lendemain, tous les vols internationaux seraient suspendus. Elle a raccroché, enfin, un peu bouleversée, hésitante. Moi je pensais encore à son mail : « C’est la peinture elle-même qui me permet de figurer le fragment et le tout, de saisir la matière et l’immatériel ensemble ».

Je ne sais plus comment les choses se sont dites, mais tout s’est fait très naturellement il me semble : on a décidé que je resterais chez elle jusqu’à son retour. Maude a préparé ses bagages, jetant quelques vêtements dans une valise, emballant soigneusement son matériel et quelques livres. Elle était anxieuse ; je voyais ses mains trembler en fermant ses sacs. On a convenu que je m’occuperais du chat qu’elle n’avait plus le temps d’emmener chez son ami comme prévu. J’avais quelques affaires dans ma voiture, et je me disais que, pour écrire ce texte, ce serait parfait de vivre avec les oeuvres.

À 18h, Maude quittait précipitamment l’atelier pour l’aéroport ; il faisait encore jour. Le ciel était d’un rose éclatant à travers la baie vitrée. Nous ne le savions pas mais les choses et les gens resteraient là où ils étaient pendant presque deux mois. J’ai commencé par faire des courses, démesurées pour une personne seule, puis j’ai changé les draps et fait le ménage. Mon asthme chronique m’avait rendue absolument paranoïaque vis à vis du virus, mais aussi de la poussière et des pollens, et je ne sortirai pas durant les deux semaines suivantes.

Je décidai de vivre et dormir dans la grande salle de peinture où je trainai le matelas de Maude. Les changements de pièce m’inquiétaient : j’avais le sentiment que quelque chose arrivait dans mon dos. Rester au même endroit atténuait cette impression, désagréable – ma paranoïa. N’étant jamais parvenue à baisser le volet roulant, je me levais avec le jour tous les matins. Je suivais les nouvelles du monde. Je lisais les livres de Maude, en particulier des essais philosophiques compliqués que je n’ouvre pas d’habitude. Je ne voyais pas encore vraiment son travail sur les murs, mais j’avais le sentiment net que ça me regardait.

C’est avec le jour, le cinquième, que tout commença à vaguer visiblement. Je commençais à voir le monde comme les peintures invitaient à le faire, cela allait peut-être même un peu au-delà de ce que Maude pensait avoir accompli. Les objets des tableaux, mes affaires, le mobilier et le matériel se dilataient dans la pièce : leurs contours s’effaçaient sans qu’ils disparaissent – mes regards fuyants les y avaient autorisés. C’était un peu comme si l’extérieur et l’intérieur des choses et des êtres – moi, le chat – se dissociaient et devenaient préhensibles ensemble et distinctement pourtant. Il n’y avait plus de miroir : il avait fondu, disparu, aucun éclat non plus ne jonchait le sol à mes pieds. La chose était son image, son image son égal.

Au fil des jours confinés, sous les formes osseuses, enduites, peintes et magnifiées, je voyais l’intérieur : c’est à dire le temps des morts, les jarres, des jarrets, les pieds veineux des ancêtres, les chiens savants, les chouettes, les enfants, leurs armes et des godes. Je voyais s’envoler un hibou, danser des os, s’animer les bustes mutiques et flotter les draps du lit des fantômes. Je voyais grandir le monde, sans la nécessité d’une mise au point entre ce qui m’était étranger ou propre. Je vivais désormais dans cet espace vaste, clair, autrefois tranché par une grande glace sans tain.

Après la deuxième semaine, mes provisions étaient épuisées et je ne pensais plus à manger, toute à ma nouvelle existence, libérée des factions et des distances. C’est le chat qui me tira enfin de cette extase dangereuse : je le voyais amaigri, faible et c’est pour le nourrir que je décidai de sortir. Mais, à peine arrivée dehors, au pied de l’immeuble, sur le trottoir, je m’effondrai. D’abord, je crois que personne n’osa approcher tant mon corps défait était inquiétant. Quelqu’un cependant appela les pompiers qui me conduisirent à l’hôpital où je passai quelques jours. Une amie s’occupa du chat par la suite. Bien que j’ignore ce qui a pu se produire, je conserve une vision très claire, précise, de ces jours auxquels je repense aujourd’hui avec nostalgie. Je n’avais pas raconté à Maude cette histoire avant d’écrire ce texte, pour son exposition. »

Amélie Lucas-Gary, 2020

> Télécharger le dossier de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique <

> Télécharger l’atelier en ligne <

> Conversation du 21 novembre 2020 <

Photographies : © Cécilia Philippe, 2020