Quelle étrange folie s’empara de Lycurgue, roi des Édoniens, lorsqu’il affronta Dionysos! Le dieu de l’ivresse voulut envahir la Thrace pour y faire connaître le vin, et Lycurgue s’interposa: il combattit jusqu’à ce que Rhéa, déesse de la Terre, le propulse dans la démence, et lui fasse prendre absurdement son propre fils Dryas pour un pied de vigne. Lycurgue le massacra, puis fut désarmé et revint brutalement à la lucidité. On raconte que le roi pleura toutes les larmes de son corps avant de mourir, et que de ses larmes poussèrent des choux.

Que signifie Ivana Adaime Makac en faisant allusion à ce mythe méconnu? Elle est sans doute moins fascinée par la fureur qui s’en dégage que par le mélange des règnes biologiques qu’il décrit: ici le fils est pris pour un arbrisseau, et les larmes du père mutent en légumes. L’histoire de Lycurgue contient ainsi l’idée de la réincarnation: chez l’artiste, la question du cycle temporel (observé, modifié, inversé) et de son impact parfois cruel sur les corps revient comme un leitmotiv. À travers ce récit, Ivana Adaime Makac affiche d’emblée son penchant naturel à mixer les références en histoire — de la mythologie, de l’art ou de la science — et à y introduire de la matière vivante.

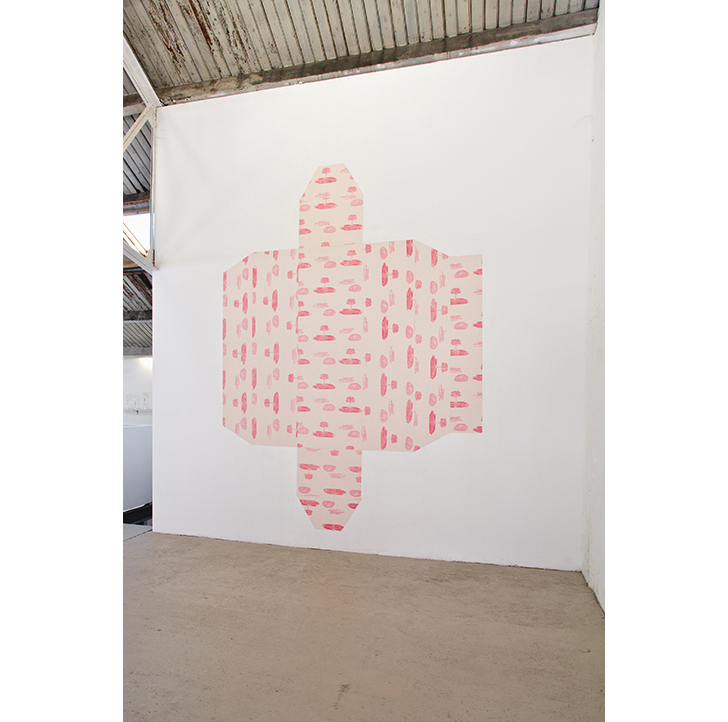

C’est donc le chou qu’elle choisit pour cette exposition, et plus particulièrement le chou de Milan, légume domestiqué à la fois pommé et frisé, dont la tige atrophiée permet aux feuilles de s’imbriquer étroitement. L’artiste adopte presque une démarche naturaliste: elle dissèque le légume, en étudie les qualités formelles, expérimente ses différents états. L’exposition peut ainsi se lire comme un laboratoire où, plutôt que le protocole rationnel, l’intuition prévaut, doublée d’un émerveillement fondamental devant l’expressivité biologique, ce que le zoologue Adolf Portmann nomme le «spectacle des formes vivantes», «leur richesse morphologique».

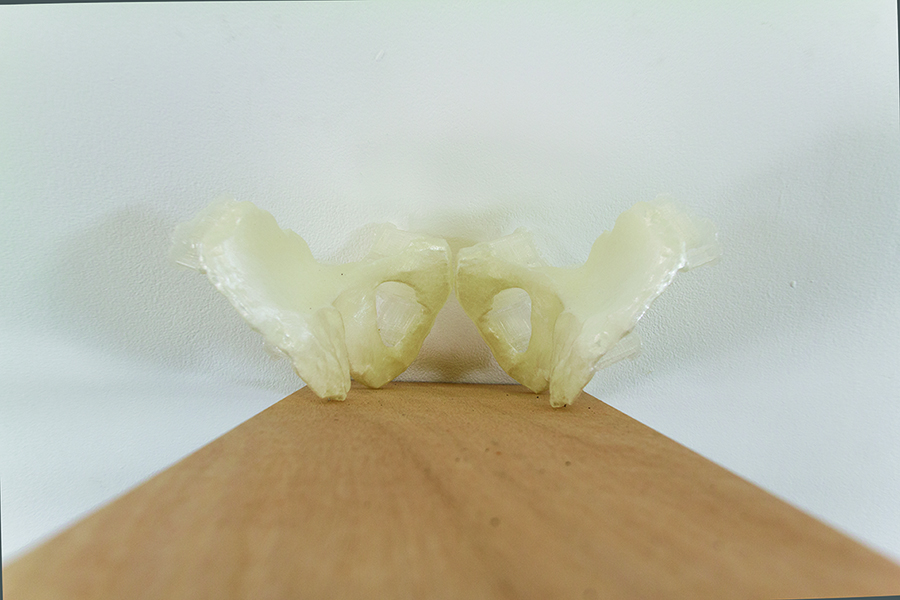

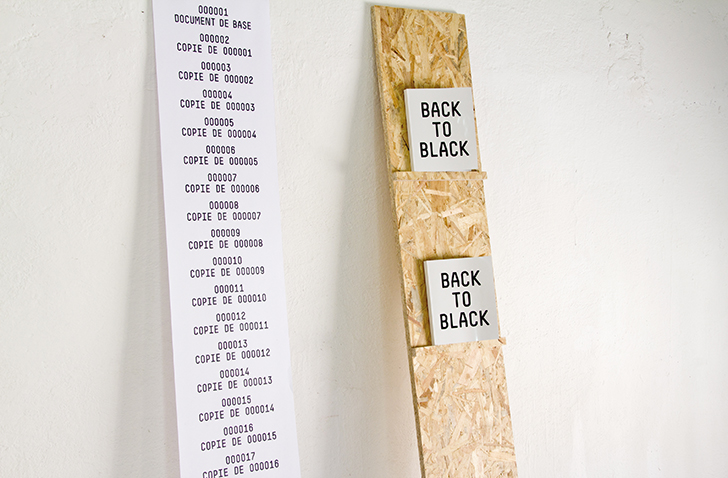

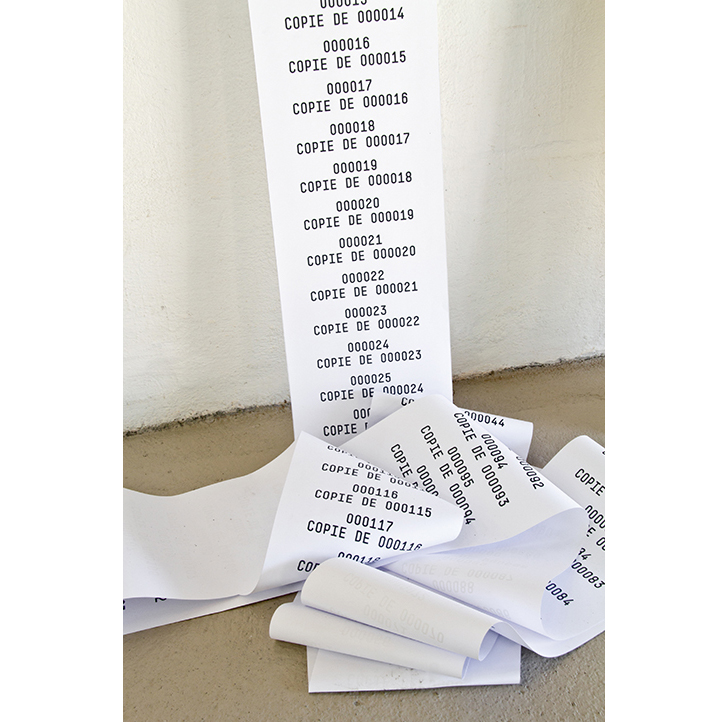

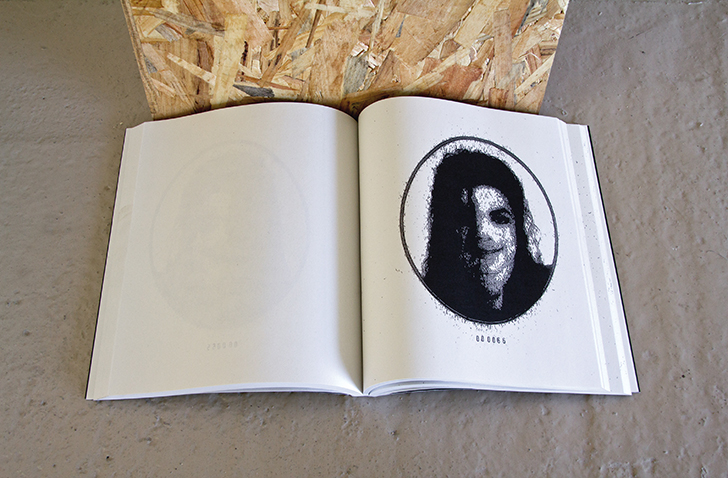

Engagée dans une relation très physique avec son matériau, Ivana Adaime Makac découpe, triture, étale: le chou apparaît séché ou frais, travaillé avec des vernis ou glycériné. Il est enfilé, comme des perles, sur de longs fils traversant l’espace, sortes de liane pointue ou plus étoffée qui, par analogie formelle, rappellent l’araucaria, cet arbre millénaire que la langue populaire surnomma désespoir des singes. Il est aussi tendu comme une peau reptilienne sur toute une variété de supports: un livre sur lequel il vient se poser comme une mue, transformant l’objet en sculpture (Dermoesqueleto); un grand socle aux allures de monolithe minimal, que cet habit végétal fait presque basculer dans l’opulence décorative; un Perchoir pour courges et choux farcis, une Structure épineuse à la courge, mais aussi un ensemble de bibelots…L’artiste installe un univers foisonnant, meublé de formes domestiques rendues étranges par ce processus contagieux de recouvrement, extrêmement attirant pour l’œil. Car le chou ainsi traité devient le générateur d’un infini nuancier de temporalités: vert tilleul, vert olive, vert malachite ou kaki, mais aussi vanille et sépia, safran et jaune de Naples, autant de nuances chromatiques qui sont des marqueurs de temps, et expriment la nature performative de cette exposition. Techniquement, l’artiste joue aux apprentis sorciers, accélère ou suspend le vieillissement de son matériau vivant, le maquille aussi. Cela vaut pour l’installation murale Têtes de choux, galerie de portraits frais ou avancés, qui revient à la source étymologique du mot [1]. Cela concerne également la relecture de l’œuvre de Giovanni Anselmo, Senzo titolo (Struttura che mangia, 1968) dans laquelle une laitue fraîche maintient en équilibre deux parallélépipèdes de différents volumes en granit poli.

Ivana Adaime Makac allège la minéralité de la sculpture originale en la couvrant de flocons et paillettes chlorophylle. Elle en profite aussi pour désamorcer la tension fragile présente dans l’œuvre d’Anselmo en utilisant non pas une salade fraîche, mais une salade conservée à la glycérine, méthode employée dans la décoration florale pour figer le temps. Réévaluant très différemment le rapport de la nature à la culture, la pièce renvoie à notre philosophie du prolongement, de l’artificialité — un certain esprit Botox: cette salade glycérinée a certes perdu toute son eau et ressemble à une flétrissure gommeuse en voie de putréfaction, mais elle a conquis l’éternité.

Les memento mori le montrent: les artistes ne cessent de vouloir capter le temps et la mort, et cette exposition en est le témoignage concret. On y croise des larmes, des natures mortes, des réductions de têtes — et même un mûrier pleureur: l’aspect pleureur du mûrier est le résultat d’une greffe, et n’existe pas naturellement. Ivana Adaime Makac présente ici un greffon qui n’a pas survécu, et qu’elle customise d’un fourreau de chou frais, au statut duel. Cette gangue symbolise une hybridation revitalisante, en même temps qu’elle insiste sur le processus de domestication du végétal, contraint par l’homme qui lui impulse de nouvelles formes. Accessoirement, en adepte du cycle et du recyclage, l’artiste reprend des éléments présents antérieurement dans ses recherches [2], qui viennent par touche hanter les nouvelles productions. Sous-jacente, se manifeste l’idée de ré-accommoder les matériaux de l’œuvre, de leur donner un nouveau sens, une nouvelle vie, sans relâche.

Autre installation évolutive, qui vieillira au fil de l’exposition: Parodia, une sorte de totem-ikebana aux accents kitsch. Placée au centre de l’espace, la sculpture combine une composition florale sophistiquée montée sur un imposant socle vert forêt. Ce dernier est couvert de paillettes administratives, revêtement mural un peu ringard, très en vogue dans les années 1980, qu’Ivana Adaime Makac propage comme une substance contaminante à la charge ambiguë, tant la matière totalement artificielle est revisitée ici de façon singulière, à forte connotation organique, tel un lichen proliférant. Lorsque l’on s’en rapproche, Parodia arbore des signes de dévoration étranges: mimant l’insecte nuisible, l’artiste a poinçonné les feuilles des plantes ornementales avec un emporte-pièce [3] et laissé au sol les reliefs de ce festin fictif, tels des confettis — une dé-composition qui moque les désirs d’ordre, de domestication et de contrôle propres à l’art floral.

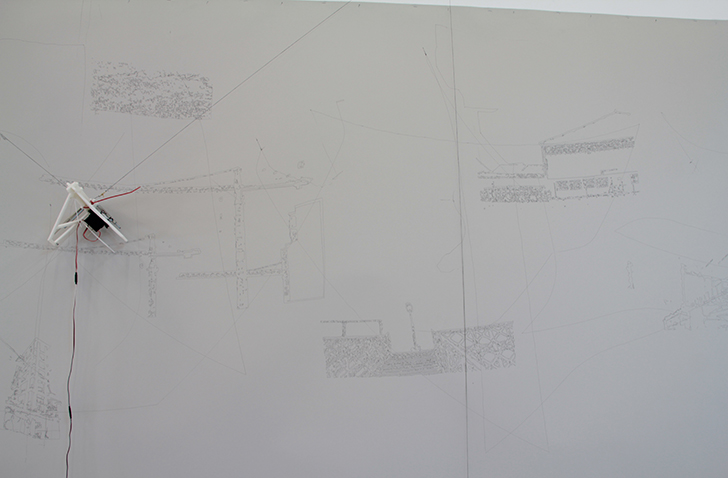

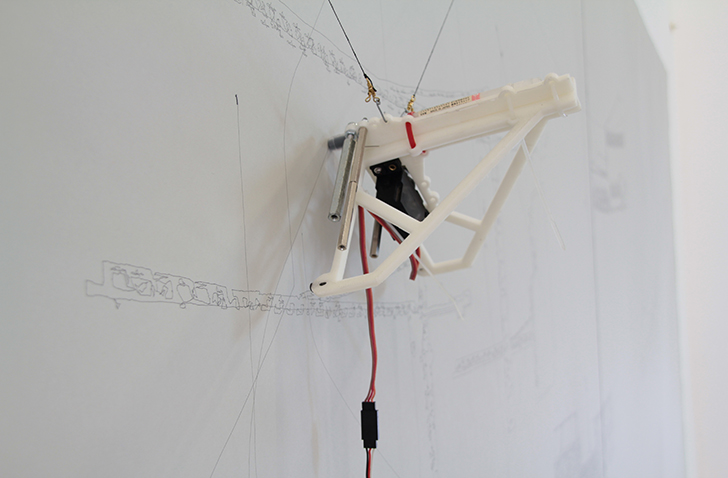

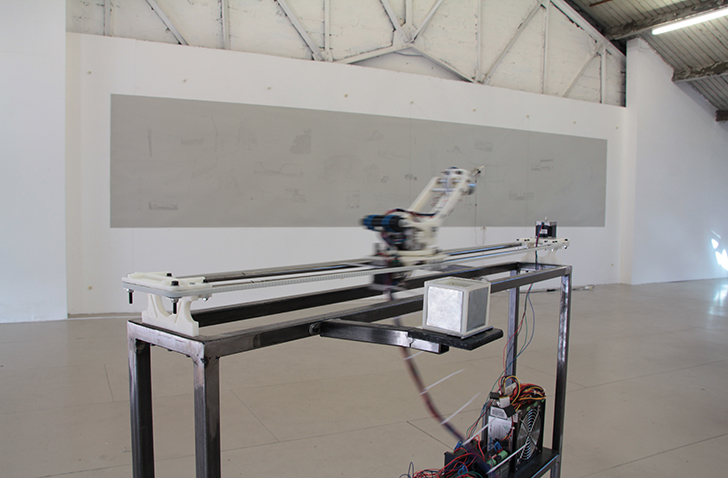

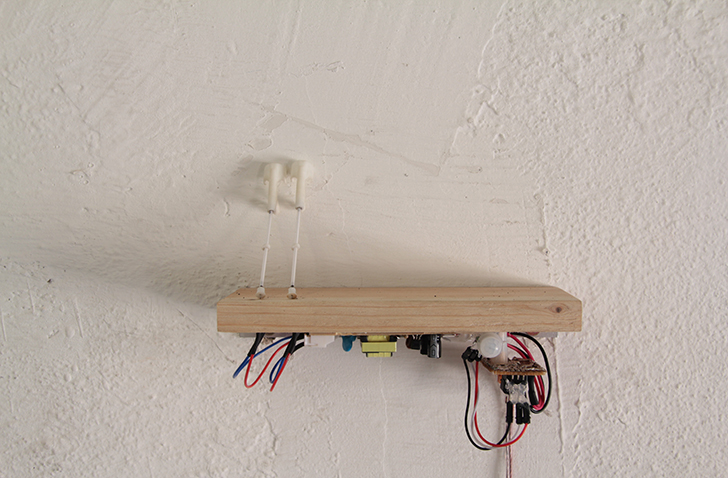

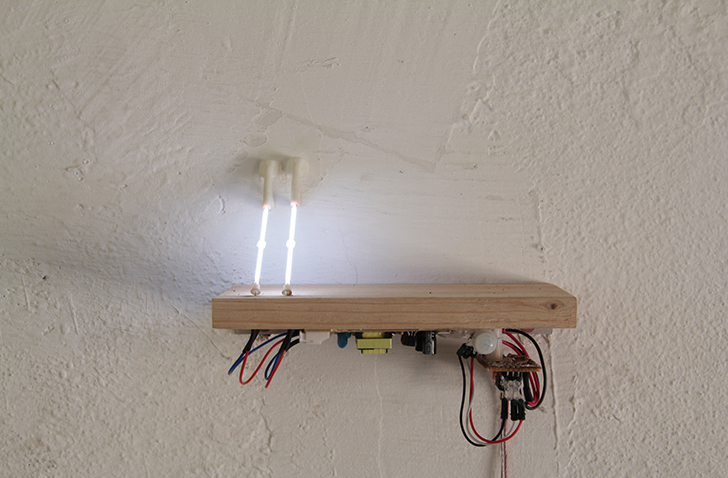

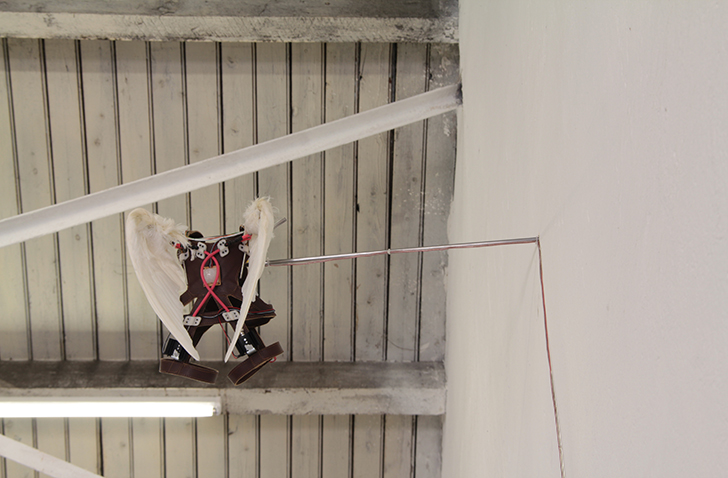

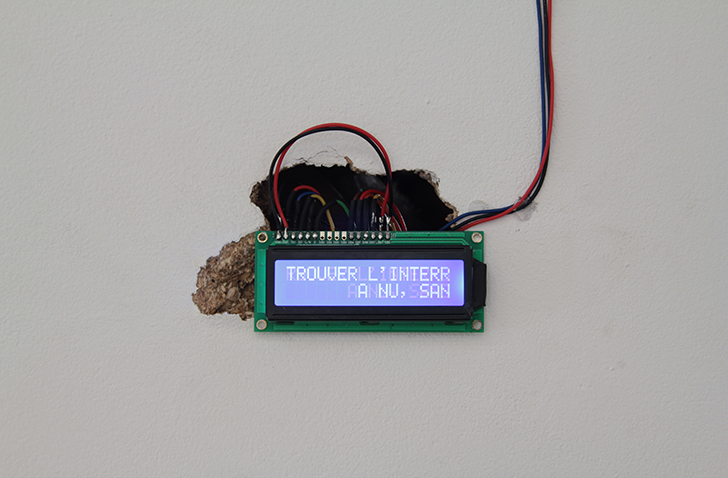

Présence discrète et un brin menaçante, une autre parodie culmine en hauteur dans l’espace: intitulée Ligne d’épines, l’installation se compose d’une étagère murale qui supporte des fragments de bouteilles brisées en multiples tessons. Dans un doublemouvement, ce geste sculptural brutal — qui revisite une stratégie courante de protection du territoire — magnifie le hérissement défensif en même temps qu’il en ruine l’impact agressif, puisqu’en l’occurrence, ici l’art n’a rien à défendre. Ainsi décontextualisés, ces tessons deviennent des sortes d’épines décoratives, paysage luxuriant de verre au relief accidenté qui abrite ça et là des boutures de begonia coccinea [4], qui vont naturellement raciner le temps de cette exposition organique. Hostile pour l’homme, la barrière de tessons peut devenir un biotope accueillant pour les plantes d’intérieur: en filigrane, Ivana Adaime Makac rappelle ici les recherches de Jakob von Uexküll et son concept d’Umwelt, selon lequel notre environnement est avant tout un monde propre à chaque espèce, et qu’un même élément peut être porteur de significations très diverses en fonction de l’être vivant qui s’en empare. Une pensée qui pourrait facilement s’appliquer à l’art, à son approche subjective, à sa polysémie.

Arrimer souplement l’art et les sciences, frotter avec sensualité la nature à l’artifice, et relire à sa manière enjouée certains épisodes de l’histoire de l’art: telle serait la marque de fabrique d’Ivana Adaime Makac. Cette exposition, comme un organisme qui se développerait en interaction avec son environnement, confirme son talent à déployer les différentes facettes plastiques d’un même propos conceptuel. Toutefois, en comparaison des propositions précédentes de l’art l’artiste, Larmes de Lycurgue opère un tournant plus expérimental et sentimental dans le processus de création artistique — une sorte de lâcher prise, à la fois ludique et lacrymal, ébloui par l’écoulement du temps et les talents transformistes du vivant.

— Eva Prouteau

[1]

Le chou, en argot parisien, c’est aussi la tête, ce qui est logique puisque le cabus, le chou pommé, se disait capu ou chou-tête et viendrait de

caput, la tête en latin.

[2]

L’artiste a réalisé tout un travail autour du ver à soie et du mûrier dans l’installation Rééducation (depuis 2009).

[3]

De près, on distingue des poinçons différents, en forme de cercle, de feuille, de profil d’herbe, d’arbre, de puzzle…

[4]

Tout simplement quelques boutures des plantes que l’artiste fait pousser dans son appartement.

> Télécharger le communiqué de presse <

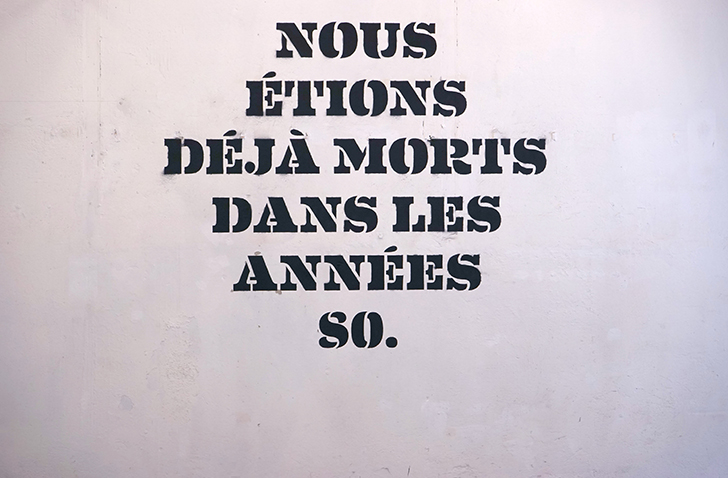

Photographies: © Cécilia Philippe, 2015