LE COMMUN DES IMMORTELS

Exposition

9 octobre — 1er novembre 2015

Née en 1985,

vit et travaille à Dijon.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2010, Aurore-Caroline Marty travaille la sculpture et l’installation comme un décor. Son travail plastique questionne l’abstraction géométrique et s’inspire souvent de la flore ou de l’architecture. Formes simples et matières courantes mettent notre monde en perspective. C’est dans la déconstruction architecturale que s’incarnent ses pièces, traversées par des inspirations diverses: art déco, brutalistes, minimalistes…

Entre les matériaux faussement clinquants et véritablement pauvres, les supports devenus pièces, les couleurs devenues formes et inversement, un échange tangible s’opère.

AUX ESCALIERS

QUI NE MÈNENT NULLE PART

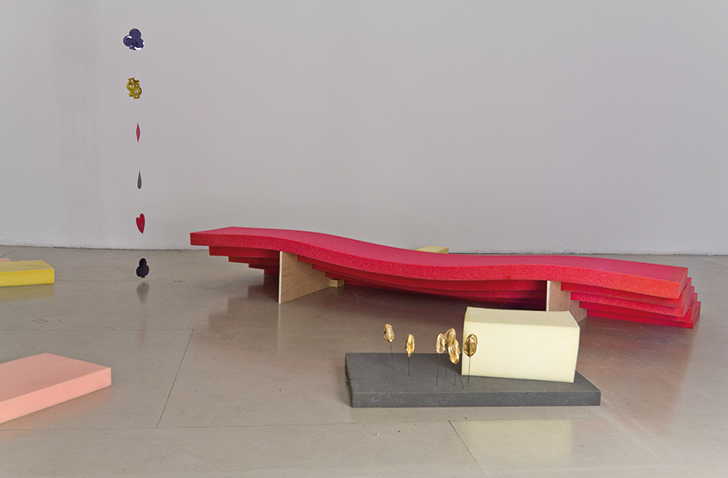

Comment susciter le sentiment de la présence? Géométriques, mais faussement minimales, les pièces d’Aurore-Caroline Marty se composent de volumes construits puis agencés. L’analyse du vide entre les modules et au creux de chaque forme permettrait sans doute de choisir entre sculpture et installation. Pourtant, cet entre-deux toujours présent apparaît comme un trait de l’œuvre. L’artiste qui travaille aux côtés de Marc Camille Chaimowicz, a développé ainsi son goût pour les environnements. Les possibilités d’agencement des formes dans l’espace sont infinies, mais souvent les volumes fonctionnent en binôme, comme deux états du matériau. The island se déploie en trois temps, en trois formes successives, qui pourtant cohabitent et engendrent un espace cohérent. Il y a le linoléum rosâtre qui recouvre le sol, puis le voici façonné en une étrange fleur géométrique posée sur le plancher, enfin la matière plissée est suspendue sur une tige de bois. Entre les volumes, s’instaure le jeu des correspondances visuelles. Ce procédé anime également les pièces Lily et Black Furnitures. Tout rappelle alors que le temps est de l’espace, et qu’il s’agit pour l’artiste de donne une étendue au récit.

Sans doute les volumes d’Aurore-Caroline Marty relèvent-ils aussi de l’architecture. Aux murs érigés, doit répondre le flux du vivant. Mais à quels corps se destinent ces espaces désertés? L’escalier incitant à l’ascension vers le vide est un motif récurrent de l’œuvre. Dans The Mirage, le matériau se fait piège, l’escalier est en mousse, impraticable, pliant sous le poids de celui qui se risquerait à l’ascension. Voici que l’univers tout entier se révèle fallacieux, porté par des matériaux populaires comme le linoléum, l’adhésif imprimé, le polystyrène, le formica, et enrichi d’objets de pacotille chinés à l’envie. Les nobles matériaux de la sculpture antique ont été remplacés par des textures populaires et donc pop. C’est le syncrétisme des sous-cultures qui hantent la création et l’apport de ces matériaux moins usités de l’histoire de l’art qui invite au renouvellement formel. De l’inédit de la matière advient celui de la forme. Vénus, n’est plus celle de Botticelli, le coquillage est devenu fleur de carton ondulé, matière périssable rejouant un drame immuable. La légèreté apparente est de mise, on se rit de cette fête éternelle, des cotillons tapageurs qui nous emportent mais laissent l’amertume sur les lèvres. Le décalage entre le titre et ce qui est donné à voir, relève du witz, parce qu’il crée une attente déçue puis détournée vers un aspect inattendu de l’époque. L’enchantement dérisoire est sans cesse reconduit, et même approfondi parce qu’Aurore-Caroline Marty cherche inlassablement de nouvelles matières, s’éloignent toujours plus de l’abstraction géométrique, au profit de tout ce qui pourrait s’apparenter au mauvais goût du jour. En ce sens le travail de l’artiste est politique, il est situé, joue avec la culture de masse, n’hésite pas à faire du beau avec du beauf, faisant d’une frite de piscine la colonne d’un temple grec.

À quoi ressemblaient les cratères foulés par Neil Armstrong le 21 juillet 1969? La tension entre le titre et l’œuvre déclenche la pulsion narrative. Atomic moon se compose d’une kyrielle de masses brunes aux formes accidentées. Ces rochers synthétiques se déploient au sol et dessinent une lune chaotique. Il semble qu’Aurore-Caroline Marty érige des scènes où se joue un drame invisible. Totem, The Last Gate, Venus, sont autant de décors dépourvus de présence humaine. D’autres volumes sont pleins, presque fermés, hostiles au vide qui les entoure. Genesis ou encore You’re the one, semblent être des piédestaux sans objet à rehausser. L’artiste se concentre sur le podium, rejoue ainsi l’histoire de la sculpture et de son socle, poursuivant la longue perspective qui s’étend de Constantin Brancusi à Raphaël Zarka. L’éclipse de la chair est frappante pourtant le sentiment d’une gloire fantôme triomphe. Toujours le socle est un podium qui propulse l’objet porté vers les cieux étoilés de la gloire. Partout brillent les ors, les paillettes bleues électriques, les guirlandes moirées. Starlettes d’aujourd’hui et divinités d’autrefois ont disparu, tandis que le regard butte sur leur absence. Dans In the lime light, les projecteurs n’émettent plus de lumière parce qu’ils ont été remplacés par des fétiches de bois. L’œuvre d’Aurore-Caroline Marty est un cinéma intérieur, où la main de l’artiste laisse une trace analogue à l’activité de l’inconscient dans la rêverie. Les matériaux portent toujours les marques de l’intervention de l’artiste qui les façonne. L’auteur y voit une forme de «dirty sculpture». Du scotch ou des plis irréguliers dans l’épaisseur du papier Kraft, Aurore-Caroline Marty ne s’évertue pas à effacer ces empreintes, elle leurs permet ainsi d’être signifiantes. La main à l’œuvre cherche la transcendance, délivre son désir dans son geste imparfait, rappelle qu’elle se dispense souvent du secours de la machine. Les matériaux pauvres, recouverts d’or fallacieux, trahissent un monde sans gloire qui cherche la grandeur, une terre sans dieu qui pleure son idole. L’œuvre de Aurore-Caroline Marty chante sur une note ironique et désespérée le pessimisme de l’époque actuelle.

— Florence Andoka

«To reveal art and to conceal the artist is art’s aim.»

Oscar Wilde

Cette phrase de la préface du Portrait de Dorian Gray nous inspire la question suivante: que révèle l’art d’Aurore-Caroline Marty et que cache-t-il de l’artiste.

En tant qu’artiste Aurore-Caroline Marty crée des dispositifs. Ils contiennent un facteur technique ou bien, comme le définit Michel Foucault, un réseau qui lie des éléments. Un exemple de dispositif est le panoptique, la fameuse prison de Jérémy Bentham, dans laquelle une seule personne peut surveiller l’ensemble des prisonniers. Le Panoptique a pour but «d’assurer le fonctionnement automatique du pouvoir [1]». La fonction primaire des dispositifs d’Aurore-Caroline Marty est de montrer. À l’inverse du panoptique de Bentham dont le gardien voit tout d’un coup d’œil, le spectateur voit dans les œuvres comme The Last Gate ou Totem un dispositif qui a la fonction de montrer sans que l’on ne voit rien. Ce dispositif est constitué de socles qui mettent en valeur le vide. Bertrand Lavier crée des objets soclés, Aurore-Caroline Marty construit des socles sans objets. Même si ces socles montrent quelque chose, c’est uniquement pour faire diversion, pour mieux camoufler un vide béant, ce vide qui nous entoure, prêt à nous happer à chaque moment. Cette proposition artistique exprime ainsi une préoccupation principale de notre société de divertissement qui est de mettre en avant ce qui n’a pas d’intérêt. Le pouvoir de représentation est plus important que son contenu.

Ces œuvres posent aussi trois problématiques, autour desquelles Aurore-Carole Marty développe son travail. Le problème psychologique lié à l’ambivalence entre le faire apparaître et disparaître que Sigmund Freud a observé dans le jeu du fort-da, le problème épistémologique exprimé par la question: rêvons-nous ou existons nous, et le problème métaphysique de savoir s’il existe autre chose en dehors du monde visible et de nous-même. Ainsi dans ses œuvres ce n’est pas l’arbre qui cache la forêt mais c’est le socle qui cache la sculpture. S’agit il de nous faire voir le «rien à voir / rien avoir» ou tout simplement d’un autre divertissement? On est tenté de répondre que ces dispositifs ont pour but de suspendre le jugement au sens positif que donnait les Sceptiques à l’époché, ou la suspension du jugement pour atteindre la paix de l’âme.

Des socles qui ne portent rien n’ont pas besoin d’être de marbre. Comme les planches de nos scènes et plateaux télé ou les îles de la télé-réalité de Koh Lanta, mais aussi comme les estrades d’échafauds et de guillotines, ces matières sont des matières pauvres, des matières de camouflage hallucinatoire, qui nous font croire ce qu’elles ne sont pas. Contrairement au marbre peint des sculptures antiques qui imitait la chair pour chanter le pouvoir des héros et des dieux, les imitations de marbres n’ont pas de chanson. En tant qu’imitations, elles imitent en se donnant à voir telles qu’elles sont, pures imitations qui ne font pas semblant. Pourtant, le toc, ce bruit des matériaux factices, est un son de cloche nouveau. Un son de cloche auquel on prête une morale, une morale de pauvre, peut-être une morale cachée, mais une morale certaine.

— Fabian Stech

[1]

Michel Foucault,

Surveiller et punir, Naissance de la prison,

Paris, 1975, p. 202.

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2015