PROSPECTIVE PARESSEUSE

Exposition

Du 3 septembre au 2 octobre 2021

> Cédric Esturillo <

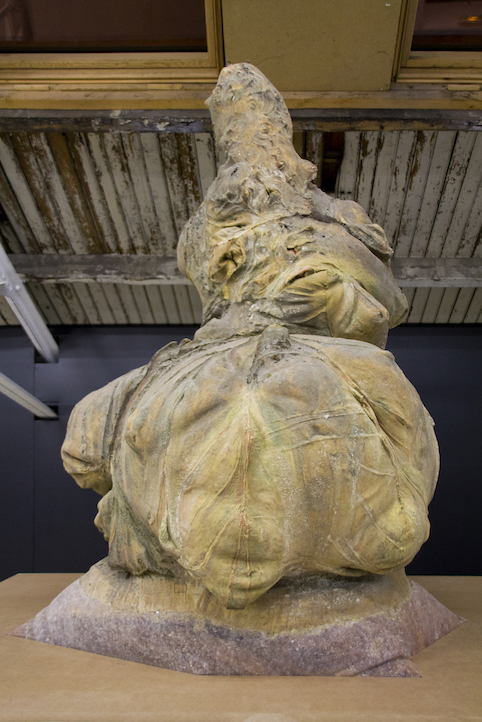

Ambiance post-indus. Vous passez une grande porte grise et traversez un corridor grillagé. Au bout, un escalier de métal. Vous l’empruntez, et en gravissant les marches cernées de bâche, vous vous sentez l’âme d’Amanda Ripley, errant dans la station Sébastopol en quête d’une boîte noire. Un peu inquièt·e, vous guettez ce qui vous attend en haut de ces marches, et à mesure que vous montez, vous apercevez une forme massive, grise et rouge, qui vous surplombe. Vous entrez dans « Prospective Paresseuse », exposition de Cédric Esturillo aux Ateliers Vortex.

Vous regardez autour, en quête d’indices. L’époque des objets qui vous entourent est mystérieuse, l’atmosphère est lourde. Il fait rouge et gris, la lumière est bâchée. Des formes à la fois minérales et organiques sortent de terre. Vous faites toujours face à la sculpture qui vous a acceuilli·e, I.N.R.S.M. , sorte d’autel-comptoir-cheminée semblant fait de pierre, orné d’un bas-relief fait de mains coupées, fraîchement saignantes. Doigts et crêtes torturées émergent carrément du comptoir, poussant sous sa surface – serait-ce le malheureux destin de celleux qui ont érigé ce monument, ou bien une mise en garde ? Des pics vous surplombent, cerclant la cheminée de cet étrange monument. Vous vous approchez quand même, découvrez que la pierre n’est autre que du bois peint et une étrange céramique posée sur le comptoir…. preuves autant que troubles pour la quête temporelle que vous menez ici. Êtes-vous face à des restes d’une civilisation disparue ? Rien n’est moins sûr.

En parcourant l’exposition, vous vous rendez bien compte que I.N.R.S.M. a donné le ton. L’espace alentour semble s’organiser avec un motif commun. Formes et objets se répondent, leur provenance et leur datation sont ambiguës. Sorties de terre ou embarquées d’un ailleurs avec leur sol, les sculptures de Cédric Esturillo mélangent et citent des esthétiques distinctement reconnaissables – mobilier gallo-romain, architecture industrielle, medieval fantasy ou dark science-fiction – pour néanmoins semer la confusion dans nos esprits. De quoi, de quand, ces sculptures sont-elles témoins ?

Tout semble presque en ruine, figé dans la raideur du MDF et de la couche de peinture effet pierre. Sauf que cela semble bouger, que la chair rouge du bois teinté entame une sortie de sa pétrification, tel l’entrelacs de mains de Nostromo. Sous la pierre, un charnel à vif presque cronenbergien fait muter les décombres. Ceci dit, cette même main, à peine sortie, se trouve réceptacle de chaînes et d’agglomérats de coquillages. La transition semble alors permanente, pierre devenant chair devenant reliquaire. A force de trouble, on comprend bien que dans « Prospective paresseuse », le temps est donc bien une donnée centrale, autant que celle de la fiction.

La question du quand se double alors d’une quête des secrets que renferment les objets. Disséminées dans l’exposition, elles-mêmes posées sur d’autres œuvres, des céramiques aux allures de parasites aliens gothiques renferment des fioles de sérum physiologique, devenu un précieux liquide encapsulé dans son écrin. Un liquide aujourd’hui aisément acquérable devient alors une fiole magique. À quel moment est-il donc devenu une denrée si rare qu’on en fait une inestimable relique ? Se dessine alors le scénario d’un futur post-apocalyptique, où l’eau, même salée, ne se trouve plus qu’en fioles, où pollution, fumigènes et pourquoi pas tempêtes stellaires ne laissent à nos yeux aucun répit.

Quelque chose s’est passé, qui ressemble plus à une usure qu’à une déflagration. En témoignent les lambeaux de bâche pendant aux barreaux déformés de grilles qu’il nous semble avoir déjà vues à l’entrée du site. Dans ce futur, plus ou moins proche mais définitivement rétro, la joaillerie bon marché nineties se charge de spiritualité. On jette une pièce dans le réceptacle de Billie – bénitier de céramique aux allures de divinité aquatique – et on souhaite de tout cœur que l’avenir ne soit pas trop sombre, l’environnement trop hostile à la vie. Des traces en subsistent, l’habitation est possible. Il y a encore quelqu’un dans le vaisseau : une table nous attend.

La table appendice n’est néanmoins pas très rassurante, sous son allure de mobilier mutant. Sa base coralienne et son plateau-placenta donnent l’impression qu’elle est prête à engloutir ce qui s’y trouve. Dessus, un cendrier et des verres en métal nous laissent pourtant penser que l’on pourrait s’y installer, ou que quelqu’un·e vient tout juste de quitter les lieux. Au design rudimentaire, semblant avoir été fait dans des pièces automobiles, ces objets usuels laissent penser à un futur plus rafistolé qu’high-tech et clinquant. Se pourrait-il que les verres contiennent « L’Épice », substance aussi rare que précieuse en provenance d’Arrakis ? Le cendrier, quant à lui, fait aujourd’hui figure d’anachronisme dans un lieu public. Mais qu’importe, installons-nous confortablement dans un futur post-apocalyptique eighties. La boucle serait bouclée, on reviendrait sur nos pas dans la base Sébastopol, avec ses cartes à puces et téléphones filaires. La prospection aura été courte, puisqu’elle nous aura ramené·e·s dans le temps. Il semble cependant quelque peu risqué de se complaire dans la rétrospection – la créature rôde toujours dans les couloirs.

Au cœur de cette atmosphère rétrofuturiste sombre, Cédric Esturillo nous donne précisément à réfléchir sur l’idée que l’on se fait du futur et sur les représentations dont cette projection est pétrie. Ses ruines et reliques sont elles-mêmes des représentations, aussi dark que pop, et hybrident des codes visuels couvrant plusieurs siècles. Plus que le futur, nous nous trouvons dans le décor que la science-fiction et la fantasy lui ont imaginé il y a de cela plusieurs dizaines d’années. C’est dystopique mais rien ne s’effondre, à part peut-être notre prise sur le réel et sur le temps présent. Nous voilà donc coincé·e·s dans une reconstitution de futurs qui ne sont pas advenus, un cimetière pop. C’est alors là que la prospection relèverait d’une certaine paresse, que le titre élusif et oxymorique prend tout son sens. La proprension à imaginer le futur se retrouve, telle cette chair imbriquée dans la pierre, cantonnée à recycler le passé comme un style qui évoquerait, de fait, un rétrofuturisme. Serait-on en train de constater la « lente annulation du futur » formulée par le philosophe Mark Fisher ? Hanté par le passé, imbibé de « nostalgie formelle », le futur bouclerait, perdant de sa substance à chaque révolution. Indolemment, on accepterait alors de se laisser couler dans le reconnaissable, quitte à ce qu’il soit sombre et inhospitalier.

Entre de divers et lointains dark ages, et le pendentif dragon star des nineties, on pourrait presque y croire. Sauf que quelque chose coince, il y a un grain de sable dans ces rouages nostalgiques. On se pique à un chardon sec et l’on se réveille. Nous l’avons dit, nous sommes dans un décor, une fiction, qui assume pleinement sa facticité comme la peinture pierre affirme son trompe-l’oeil. Mais loin de nous offrir une fiction purement dystopique ou bien même un constat d’un monde en dérive, Cédric Esturillo nous ouvre une brèche, pour ne pas sombrer dans une torpeur certes rassurante, mais mortifère. Dans le futur de « Prospective Paresseuse », les choses bougent encore. Le corps n’est ni augmenté par la technologie, ni par une substance extraterrestre, mais il fait tenir les choses entre elles. Mieux, il en sort, à vif et grouillant de vie. On trouve là une forme de spiritualité, de lien entre matière vivante et inerte, que les céramiques reliquaires ne viendront pas contredire. Et si les sculptures peuvent sembler des tombeaux, elles sont pour autant déjà devenues le socle d’autres histoires, accueillant d’autres sculptures ou devenant mobilier.

Dans l’exposition, formes, objets et matières sont, plus qu’en mutation, en transition. Le serpent qui a abandonné sa mue dans Shai-Hulud peut alors se lire comme un signe, celui d’une perpétuelle transformation. La magie que l’on nous sommait de chercher en introduction ne réside peut-être pas dans un artefact, et sa quête est peut-être vaine. Néanmoins, les possibilités restent ouvertes pour sortir de notre torpeur, et c’est peut-être cette idée de mouvement, de retournement des choses qu’il nous faut continuer de chercher.

Carin Klonowski, septembre 2021

> Télécharger le communiqué de presse <

> Conversation du 2 octobre 2021 <

Photographies : © Siouzie Albiach, 2021