Catégorie : 2019

FAUT-IL QUE SA COLÈRE SOIT EXEMPLAIRE ?

11 octobre —

16 novembre 2019

FAUT-IL QUE SA COLÈRE SOIT EXEMPLAIRE ?

Exposition

11 octobre — 16 novembre 2019

> Fanny Durand <

Après que le soleil est couché

« Après que le soleil est levé, elles s’enduisent le corps d’huile de santal de curcuma de gardénia. Elles posent un pied en appui sur un tronc d’arbre. Les mains frottent alternativement leurs jambes dont la peau luit. Quelques-unes sont étendues. D’autres les massent du bout des doigts. Les corps nus brillent à cause de la grande lumière du matin. Un de leurs flancs est irisé d’un éclat doré. Le soleil levant fait de même quand il envoie ses rayons à l’oblique sur les troncs dressés et circulaires des arbres. Les arcs de cercle ainsi touchés réfléchissent un peu de la lumière, leurs contours s’estompent. »

Monique Wittig, Les guerrillères (p 19)

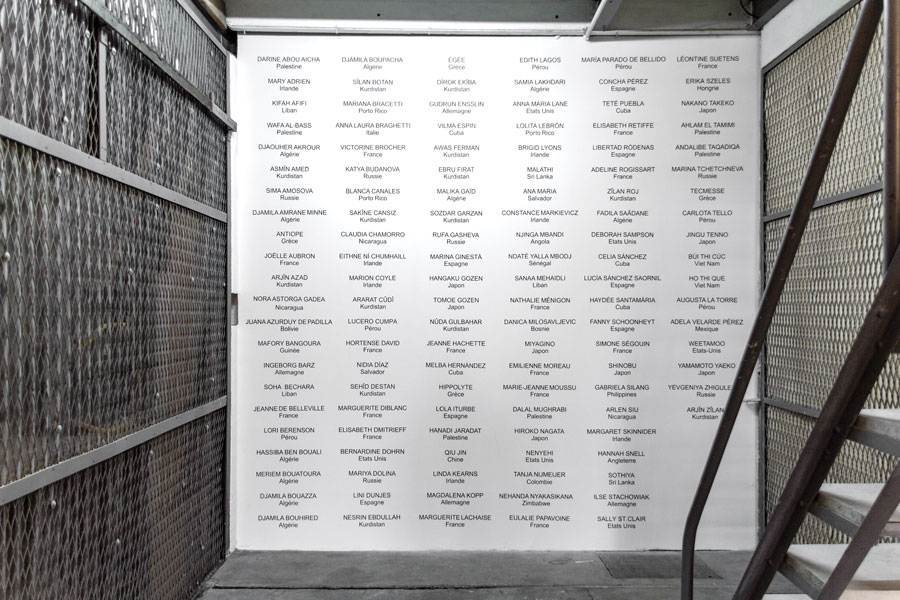

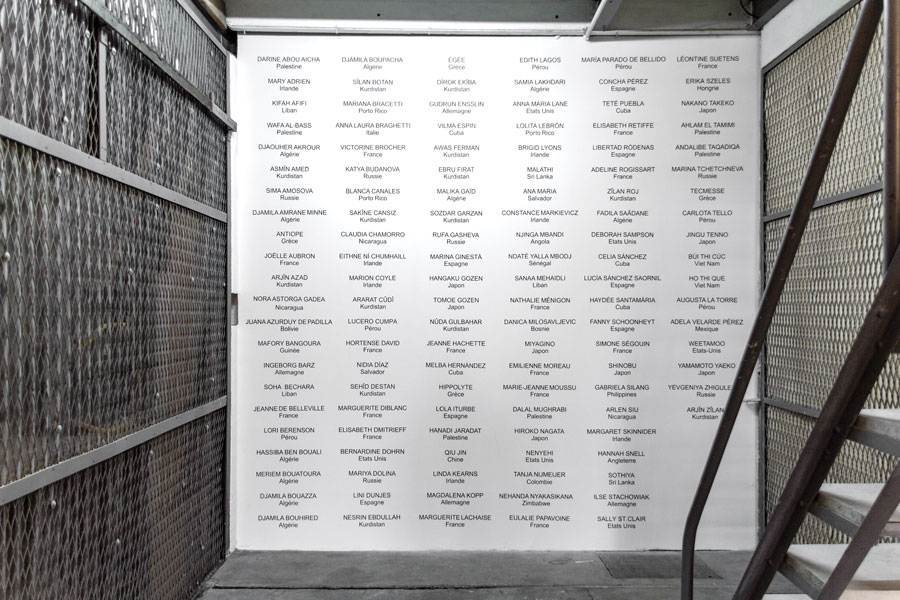

L’exposition « Faut-il que sa colère soit exemplaire ? de Fanny Durand aux Ateliers Vortex poursuit un travail mené depuis plusieurs années dont le sujet central est la violence politique exercée par des femmes. L’attention portée par Fanny Durand au champ des luttes armées, aux dimensions sociale et politique de la guerre, est exemplaire dans la persistance avec laquelle l’artiste a interrogé les phénomènes guerriers dans leur complexité, arpentant le temps long de l’histoire. Les visiteurs sont accueillis dans l’exposition au rez-de-chaussée par une première liste, les noms de 127 combattantes auxquels l’artiste ajoute une information géographique, le nom du pays d’appartenance des femmes citées. Cette liste est inscrite directement au mur en noir sur fond blanc en typographie arial, choisie par l’artiste pour faire écho à la typographie utilisée par Google, moteur de recherche sur internet le plus utilisé dans le monde. La référence au champ d’internet est ici essentielle : les recherches menées par Fanny Durand sur les femmes combattantes ont été menées uniquement par le biais de l’outil internet, une contrainte reflétant à la fois une économie de moyens limitée – et nous renseignant sur les conditions de travail d’une jeune artiste – et pointant l’importance d’internet dans l’accès aux informations aujourd’hui et les enjeux politiques qui sont attachés à cet empire digital incarné par Google.

La sobriété formelle de cette liste inaugurale met en avant un contraste radical avec d’autres travaux précédents de Fanny Durand. Depuis plusieurs années, cette dernière a persisté dans son intérêt spécifique pour les croisements entre politique et esthétique, s’emparant des motifs qu’elles identifiaient dans la forme des armes et des uniformes militaires, les détournant dans le champ de l’art par le biais d’objets domestiques et de techniques inspirées de l’artisanat. De détournement en travestissement, dans un va-et-vient constant entre stéréotypes masculins et féminins, dans sa traversée singulière de l’histoire des guerres, la question de la violence des femmes semble s’être frayée un chemin, et imposée comme territoire urgent de recherche, de travail artistique, de prise de conscience politique et de prise de position féministe.

Aux Ateliers Vortex, Fanny Durand met de côté les formes du décor au profit d’une toute autre dramaturgie.

Submergées par la lecture d’une liste dans laquelle nous ne reconnaissons que peu de noms, nous sommes invitées à gravir les escaliers pour rejoindre la suite de l’exposition. Ce qui est d’emblée frappant est le parti pris de l’artiste de laisser place au vide dans l’espace, ne pas tenter de le combler, c’est à dire de prétendre qu’il y aurait beaucoup à montrer. Car le sujet que Fanny Durand s’est attelée à rechercher, et à construire, celui de la Femme Combattante, est peu loquace, tapi dans l’ombre, effacé, à la fois invisible et inaudible. Fanny Durand travaille ici sur ces deux dimensions à la fois. La visibilité articule l’inscription monumentale des noms des combattantes aux documents sortis par l’artiste des strates numériques pour trouver leur place sur les murs de l’exposition. Ils s’étalent sur deux murs se faisant face donnant à voir l’hétérogénéité des sources identifiées par l’artiste-chercheuse. Les images sont montrées tel quel, souvent de faible qualité numérique, laissant apparaître des figures pixélisées, difficilement reconnaissables. Et si les voix de ces femmes restent inaudibles, Fanny Durand propose néanmoins d’écouter des mots, ceux qui constituent un index pour sa recherche, associant chaque combattante à un nuage de termes qui permettent de produire du sens, de les relier, de dégager des lignes de questionnements, d’opérer des rapprochements historiques, géographiques, ou politiques. Une voix de synthèse remplit l’espace et construit, par le son, une architecture invisible. L’espace est aussi partitionné par un mur temporaire, restreignant l’espace disponible, rendant inaccessible une partie de l’étage. Elle donne ainsi une forme concrète à l’idée centrale de l’inaccessibilité, de l’ampleur de l’enfouissement d’une histoire des femmes dont on commence à saisir la richesse.

La démarche archéologique entreprise par Fanny Durand fait écho à d’autres démarches féministes dans d’autres champs. Dans sa préface au livre « Penser la violence des femmes », l’historienne Arlette Farge affirme : « Dans les combats et les révolutions, la dénégation la plus cruelle, le déni le plus intenable en ce qui concerne la violence féminine, c’est de ne jamais cesser de lui retirer toute motivation politique, tout engagement militant, toute participation consciente et sue à la vie politique. » Plus récemment, la philosophe Elsa Dorlin publiait « Se défendre. Une philosophie de la violence », ouvrage au sein duquel elle aborde la question de la violence des femmes et leurs luttes politiques d’émancipation. Fanny Durand contribue avec ses propres moyens au dépassement de l’opposition entre légitimité et illégitimité de la violence, à la prise en compte de la contribution des femmes aux luttes sociales et politiques, sans nier la complexité de celles-ci. Dans l’héritage de penseurs comme Frantz Fanon ou Monique Wittig à laquelle elle rend hommage dans le choix du titre de l’exposition, Fanny Durand pose ici l’essentielle distinction entre ceux qui possèdent leurs corps en propre et ceux qui en sont dépossédés, soulignant le lien indéfectible entre la possibilité de se défendre et l’affirmation de soi comme citoyen et sujet.

Vanessa Desclaux

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique de l’exposition <

Photographies: © Les Ateliers Vortex, 2019

SIGNAL MOUVEMENT

6 septembre —

4 octobre 2019

SIGNAL MOUVEMENT

Exposition

6 septembre – 4 octobre 2019

> Violaine Lochu <

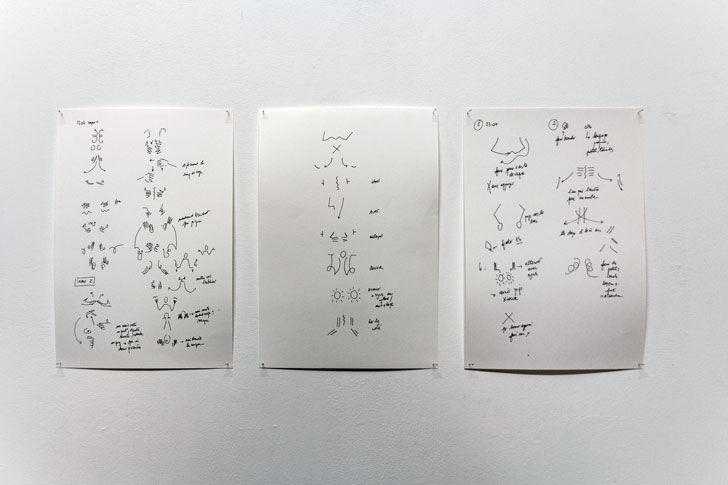

En quelques années soudain Violaine Lochu a mis en place une formidable pratique artistique intense qui du micro au macrocosme redélimite à chacune de ses interventions un champ très spécifique qui partant des marges et schyze de l’art contemporain en interroge ses devenirs avec acuité.

Sa démarche, avec ambition, associe pièces sonores, performances, vidéos, installations, dessins, partitions et improvisations, perceptions et collections, effets de savoir comme de désynchronisation, autant d’éléments (au très pluriel) qui pourraient paraître chaotiques ensemble, tant leurs logiques visuelles, poétiques, sculpturales, heuristiques sont pour le moins antinomiques. Et pourtant que se passe-t-il ? Au centre de son travail, à chaque fois, comme un pari, elle lance et disperse le matériau de sa propre voix diffractée merveilleusement mobile labiale pharyngée et ultra-maîtrisée, dont l’expertise la plus classique lui fait effacer la trace. Il y a d’abord l’instant de l’enquête, de la collecte, car sa méthode a toujours aussi quelque chose en mouvement d’empirico/technico/anthropo/socio/musico/inventivo/analytique. Ce qui en résulte, ce qu’elle donne à entendre et qui fusionne est proprement explosif talentueux stupéfiant.

Ce que recommence Violaine Lochu a certainement à voir avec ce « sommet du babil » dont parle le linguiste Jacobsen, propre au« nourrisson capable de tout », lequel se voit contraint d’abandonner l’omnipotence vocale polymorphe sans pareil dont il est détenteur à la naissance pour acquérir une langue, entrer dans une communauté, incapable par la suite sera-t-il enfant adulte de réitérer ses prouesses initiales. Violaine Lochu en serait l’exemple revenu. Constatant la limite des langages comme des savoirs vernaculaires normés, elle laisse vacant dans un premier temps du moins le nominalisme. En échange, elle explore les liens intriqués du son des langues, des idiomes du corps, de l’agencement coïncidence des usages, des discours, de leur entrelacement et de leur inscription, du collectif comme du singulier. Et si la voix est sienne – quoi que le plus souvent ce que nous représentons sans parvenir à le connaître est que nous connaissons sans pouvoir le dire aussi –, les modulations, les phonèmes, les expériences, les temps et les chants sont ceux des autres. L’air qu’elle pulse, les items qu’elle sonorise, les lignes qu’elle poursuit, brise ou discontinue à leur tour composent, installent, enregistrent, imagent.

Proprement expérimental, se relie le vieux rêve des avant-gardes avec et inversement celui des sciences aussi. Elle en dégage progressivement comme une phénoménologie linguistique dans laquelle la/les langue.s parlée.s, inouïe.s, inédite.s, concaténée.s, qu’elle déchiquète autant qu’elle suture, émane tout autant d’une sphère musicale (son point de départ) que poétique concrète multiverse, dont elle déplie les prémisses. Les rationalités striées à l’ordre comme au désordre, la compréhension alors se vocalise. L’horizon performanciel devient une nature qui lui permet d’enclencher le langage quand il est finalisé par l’action et tend à l’action lui-même. Dégondée de ses illusions mimétiques et substitutives par la présence intrinsèque et l’usage-maître d’un corps vibrant, émissaire, elle parvient très finement à désystématiser sans la ruiner la signification explorée. Il faudrait précisément regarder ses sons et savoir/pouvoir analyser l’impact et leur réverbérations sur nos corps.

Par quels instruments physiques et mentaux le son se réinjecte-t-il à quel endroit de la sensation ? À quelle pulsion ? À quel moment recoïncide-t-il dans les ambiances, les circuits de cet humus audio scriptural et tracé, dessiné, filmé qui absorbé ou disparu impacte ou affleure ? Et d’où surgit un aleph vocal ? Où y perlaborent les langues les langages leurs troncations élongués leurs manquements aussi, comme on le prononce en psychanalyse qui fait défaillir le symptôme névrotique, promeut le possible processus de symbolisation. D’où la nécessité d’ailleurs de l’exposition et à quel point elle s’impose à Violaine Lochu, car il ne faudrait surtout pas cantonner cet art du côté de la scène, du spectacle vivant, de la captation de l’instant ou de son émotion, ni l’englober non plus dans un régime démonstratif d’effets de court-circuitage, de norme ou de codification à venir, ni vers le didactisme, de l’auto-éducation aux savoirs alternatifs aussi. Quoiqu’il y ait de tout cela ensemble. Car si l’enjeu de l’exposition est de centrer, non pour des raisons purement réductrices d’écologie de la monstration, comment axer alors ce centre intime et impersonnalisé, feuilleté et ramifié déjà, franchement irregardable ?

Plus encore qu’à son habitude, happée peut-être par l’injonction d’ailleurs, l’onomastique du lieu, Les Ateliers Vortex, l’exposition lui permet ce resserrement tourbillonnaire, son écoulement fluide qui éprouve et l’arrêt aussi de l’axe instantané qu’est sa voix, cette partie confiée qu’elle arme spécifiquement. Signal Mouvement, à partir, propose ouverte une forme de théorisation par la pratique circulatoire, une démonstration mélopée haptique entre la performance, le son, le dessein et dessin, la thérapie aussi, le parcours et sa perception pour autrui vibrée. Par les unités de lieu, de temps, de contexte, entre la pièce sonore conduite/construite, la performance qui en émet, diffusée et continue, qu’autrui soi-même visiteuse/visiteur relaie, négocie en écho, ajoute, évalue, ainsi comme la reprise par Générale d’Expérimentation (Why Note) qui achèvera le temps d’exposition, ou l’échange pragmatique avec Marie Lisel, hypnothérapeute, s’articule et hésite son imprégnation, le souvenir, ou sa présence et laisse agir.

Autour, dessus, à côté, en dessous, cette interlocution est celle du corps en son intégralité précaire de représentation, au regard de ces mêmes médias visuels, cognitifs, sonores, ambiants qui la traversent, duquel il faut de leurs propres cavités cacher nos corps biologiques. Quelque chose d’aussi médusant Lochu qu’un cypher collectif, un commun singulier calapable scientifique écouté par la scorie, la parcelle omnivore qui traduirait, aussi peu scalable et pourtant oui Violaine, du parcours sensible au vibrato engagé maintenu vu de la tenure. Et ce qu’elle propose affolant – ars memoria généralisé et écriture sonore – n’est autre qu’un système démesuré tendu vers une traductibilité immersive, une synesthésie compréhensive à même, une interchangeabilité du dicible/indicible au visible. On disait Son et Lumière, depuis on catégorisera pour elle Sons et Langages.

Jérôme Mauche, septembre 2019

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique de l’exposition <

> Conversation du 4 octobre 2019 <

Photographies: © Les Ateliers Vortex, 2019

VEOACRF / TERETXIN

16 mai —

29 juin 2019

VEOACRF / TERETXIN

Exposition

16 mai – 29 juin 2019

En partenariat avec Interface

> Laurent Tixador <

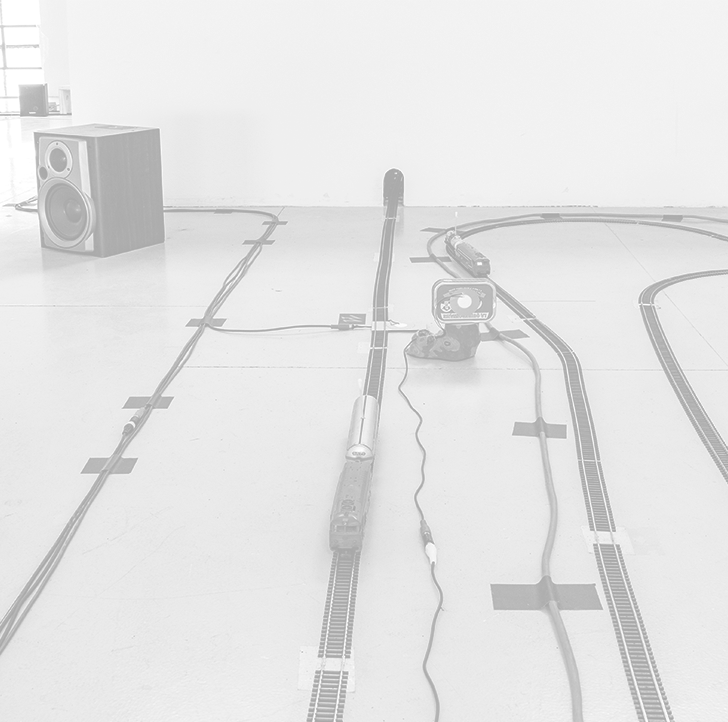

La galerie Interface et les Ateliers Vortex se réunissent pour proposer une double exposition de l’artiste Laurent Tixador. Comment réunir deux lieux aussi éloignés l’un de l’autre ? Le premier est un petit appartement bourgeois du centre-ville, avec ses moulures, son plafond peint et sa cave troublante. Le second est une ancienne friche industrielle transformée en white cube spacieux, au bout de l’interminable rue de la Stearinerie.

Double défi pour un artiste voyageur, qui n’aime rien tant que travailler en extérieur, constituant ces pièces au hasard des objets trouvés mais jetés par d’autres, puis les laissant dehors, là où elles naissent et meurent. « L’exposition n’est pas mon domaine de prédilection. Investir deux espaces est donc doublement handicapant pour moi » nous confie cet artiste qui fuit les plans trop précis et les conclusions un peu trop anticipées. Comment alors habiter deux lieux si éloignés et si différents ?

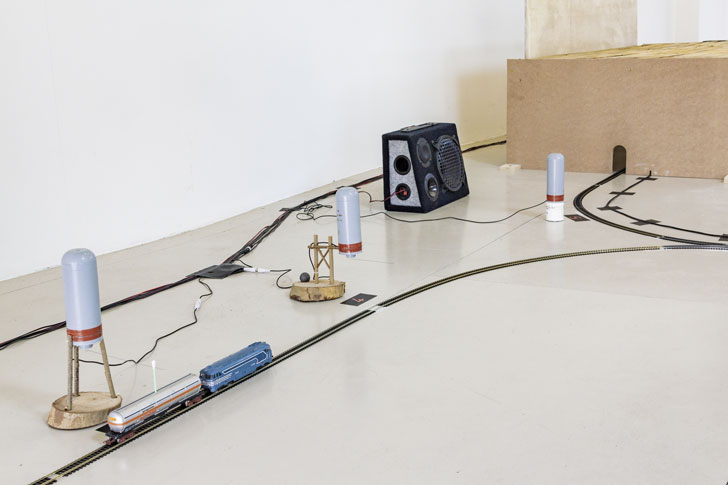

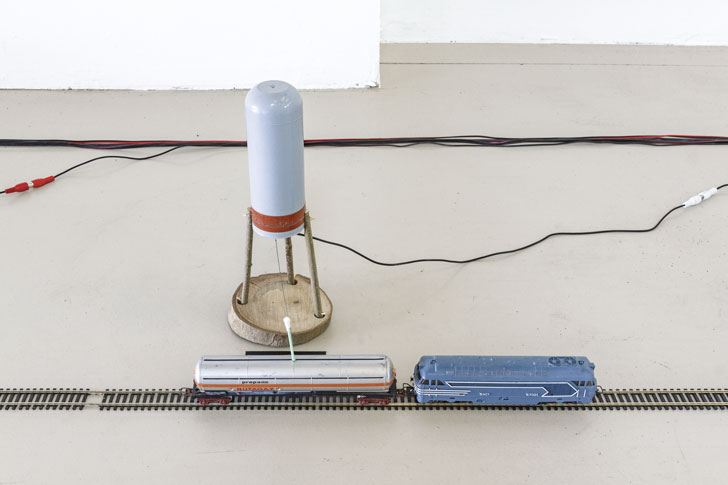

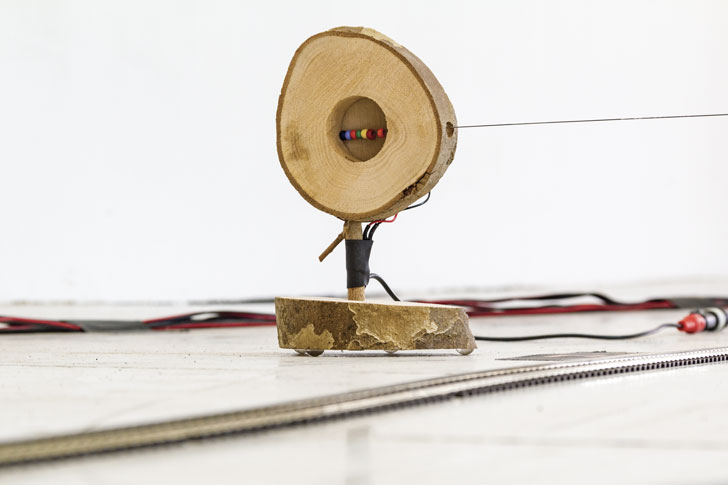

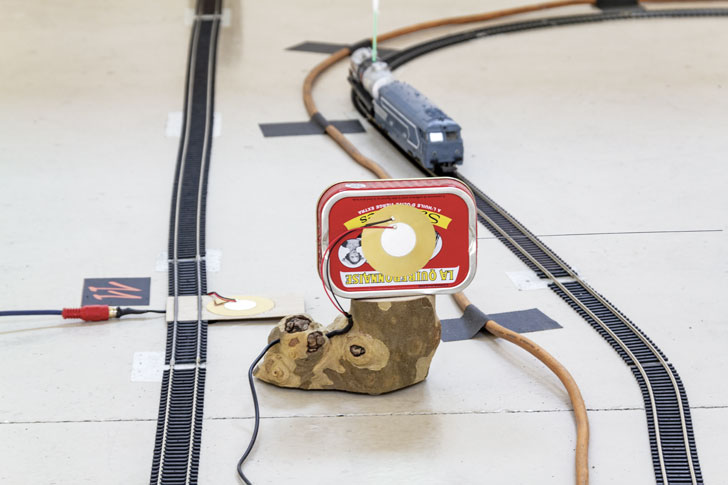

Par le train. Ou plutôt, un modèle réduit, qui va sillonner les deux espaces en créant sa propre musique, en actionnant des capteurs sonores situés sur des objets collectés par Laurent Tixador au gré de ses pérégrinations. Celles-ci agissent autant comme des traces archéologiques de nos modes de vie que comme la prise de pouls de l’actualité. Peu avant cette exposition, l’artiste proposait le même dispositif à la galerie In Situ- Fabienne Leclerc à Paris. Les « instruments » trouvés alors reflétaient autant la précarité alimentaire que les troubles sociaux des derniers mois : boîtes de sardines et douilles de grenades lacrymogènes. Associées au petit train qui les amorce, voilà un curieux mélange des obsessions contemporaines, de la « France périphérique » à la contestation et sa répression. Les instruments de Laurent Tixador sont moins choisis que trouvés : il se les laisse imposer à lui le moment venu, mais ils composeront, à chaque fois, une troublante musique du quotidien.

Ici se situe la grande générosité de la proposition de l’artiste, qui refuse d’envisager l’exposition, ni même le geste artistique, comme une appropriation d’espace et d’objet, mais bien davantage comme un échange entre l’environnement et lui. Laurent Tixador ne fait qu’arpenter le territoire, et prend ce qu’on y a abandonné : bois tombés, plastiques perdus, morceaux de métal, etc. Sa récolte prend alors un tour politique : on nettoie nos paysages et nos plages pour faire des sculptures et des éléments d’une installation ; on collecte le carbone suie des glaciers pour le transformer en pigment. Les matériaux de Laurent Tixador ne deviennent pas seulement des artefacts, mais souvent, des éléments d’un mécanisme : ici, des instruments de musique. L’objet ne reste plus figé dans son état de rebut, il se voit réinséré dans le courant de la vie.

Cette volonté de flux est aussi évidente dans la façon de procéder de l’artiste, qui récuse toute anticipation dans son travail, pour mieux laisser parler les matériaux et les forces invoquées. Pas d’hylémorphisme ici, l’artiste n’impose pas sa volonté conceptuelle à la matière, il l’écoute attentivement, et, en somme, partage une part de l’auctorialité avec les objets, le hasard, la société.

Le geste artistique retrouve alors l’humilité qui fit sa force en d’autres temps et d’autres lieux, humilité que l’on ressent dans cette façon si particulière d’habiter l’espace : au sol, et dans l’éther, par cette musique multispatialisée, invitant le spectateur à habiter tout le lieu. Façon de concilier la contrainte d’un espace clos et le bonheur de l’errance.

Nicolas-Xavier Ferran

> Télécharger le communiqué de presse <

> Conversation du 15 juin 2019 <

Crédits : © Cécilia Philippe, 2019

LE HASARD VAINCU

22 mars —

27 avril 2019

LE HASARD VAINCU

Exposition

22 mars – 27 avril 2019

> Nicolas Daubanes <

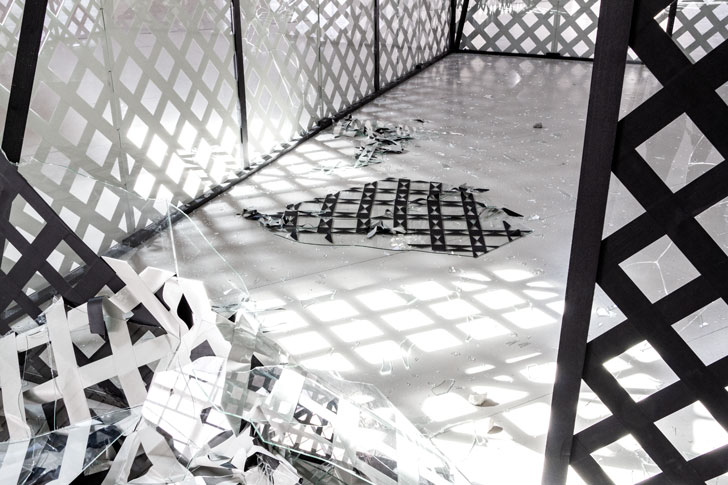

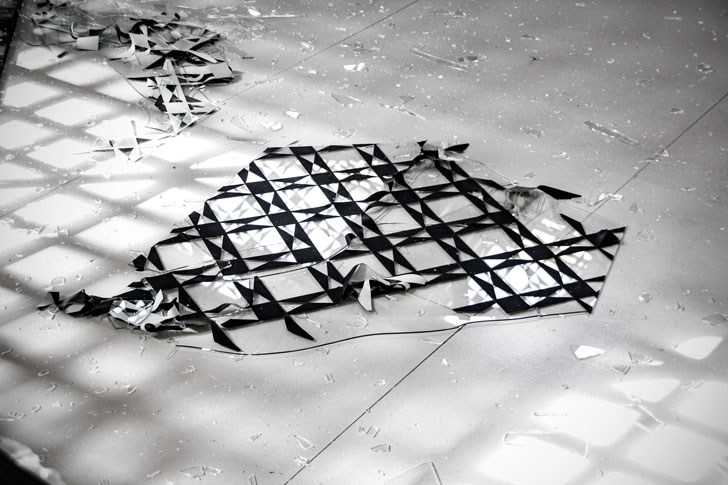

Pour sa première collaboration avec les Ateliers Vortex, Nicolas Daubanes produit une installation qui prolonge ses dernières expérimentations, mais la décline sous une forme inédite. Intégrée à sa série « La vie quotidienne », elle reprend le principe du dessin au scotch sur verre brisé en l’appliquant pour la première fois à l’échelle d’un bâtiment en bois. Son geste réitère celui des commerçants qui, durant la seconde guerre mondiale, protégeait ainsi leurs vitrines du souffle de potentielles explosions. Pour le plasticien, le soin cosmétique tout particulier qu’ils apportaient à ces dispositifs de protection, dessinant avec la bande adhésive des figures (fleurs, ciseaux…) ou des trames géométriques (rosaces, grilles ou frises), trahit la persistance d’un désir esthétique survivant, d’autant plus impérieux qu’il s’exprime dans un contexte de grande adversité. Fasciné par l’énergie de la révolte qui peut se déployer dans des situations de contrainte ou des lieux d’enfermement (prison, hôpital), Nicolas Daubanes la réinvestit ici lorsqu’il détruit au marteau la plaque de verre sur laquelle il vient de tracer le motif. La dimension ornementale du dessin tranche alors avec la modestie de cette architecture en sursis, au même titre que l’élégance des commerçants contrastait avec l’urgence de leur situation.

Du nom d’un recueil de notes du tueur en série Marcel Petiot rédigé en prison, l’exposition renvoie à sa manie de calculer toutes les combinaisons possibles de divers jeux de hasard pour en contredire la logique destinale. Condamné à perpétuité, celui qu’on surnomme « le docteur Satan » sublime ce qui n’est finalement qu’une façon de tuer le temps en un moyen d’opérer une inversion quasi métaphysique, de prendre le dessus sur la fatalité. Nicolas Daubanes, qui a travaillé à de nombreuses reprises en milieu pénitentiaire en collaboration avec des prisonniers, voit dans cette activité un authentique acte de résistance, un moyen pour l’élan vital de persévérer dans l’être. « En pleine santé » comme il le signe ironiquement en fin d’une lettre, aussi malade que prisonnier, Petiot organise son existence improductive et limitée autour de cette tentative obsessionnelle de lui donner une utilité. A son image, cette construction précaire tient à la seule force de son dessin, formant l’allégorie d’un art médecin ou résistant, d’un art qui permet de se tenir debout quand on n’a plus de raison de se lever.

Le motif de la structure, un treillis en croisillon, est directement inspiré d’une photographie d’une chambre funéraire construite dans le cimetière d’Isle of the Dead, en Tasmanie, où Nicolas Daubanes est allé récemment en résidence. Ayant ramassé sur cette île macabre des graines d’eucalyptus, il présente, en contrepoint de l’installation, une pousse en pleine germination, une manière de compenser son geste vandale par l’image d’une régénération naturelle, et d’opposer à l’effondrement de l’édifice le mouvement d’une élévation par le bas.

Florian Gaité, mars 2019

> Télécharger le communiqué de presse <

> Conversation du 27 avril 2019 <

Photographies: © Les Ateliers Vortex, 2019