FAUT-IL QUE SA COLÈRE SOIT EXEMPLAIRE ?

Exposition

11 octobre — 16 novembre 2019

> Fanny Durand <

Après que le soleil est couché

« Après que le soleil est levé, elles s’enduisent le corps d’huile de santal de curcuma de gardénia. Elles posent un pied en appui sur un tronc d’arbre. Les mains frottent alternativement leurs jambes dont la peau luit. Quelques-unes sont étendues. D’autres les massent du bout des doigts. Les corps nus brillent à cause de la grande lumière du matin. Un de leurs flancs est irisé d’un éclat doré. Le soleil levant fait de même quand il envoie ses rayons à l’oblique sur les troncs dressés et circulaires des arbres. Les arcs de cercle ainsi touchés réfléchissent un peu de la lumière, leurs contours s’estompent. »

Monique Wittig, Les guerrillères (p 19)

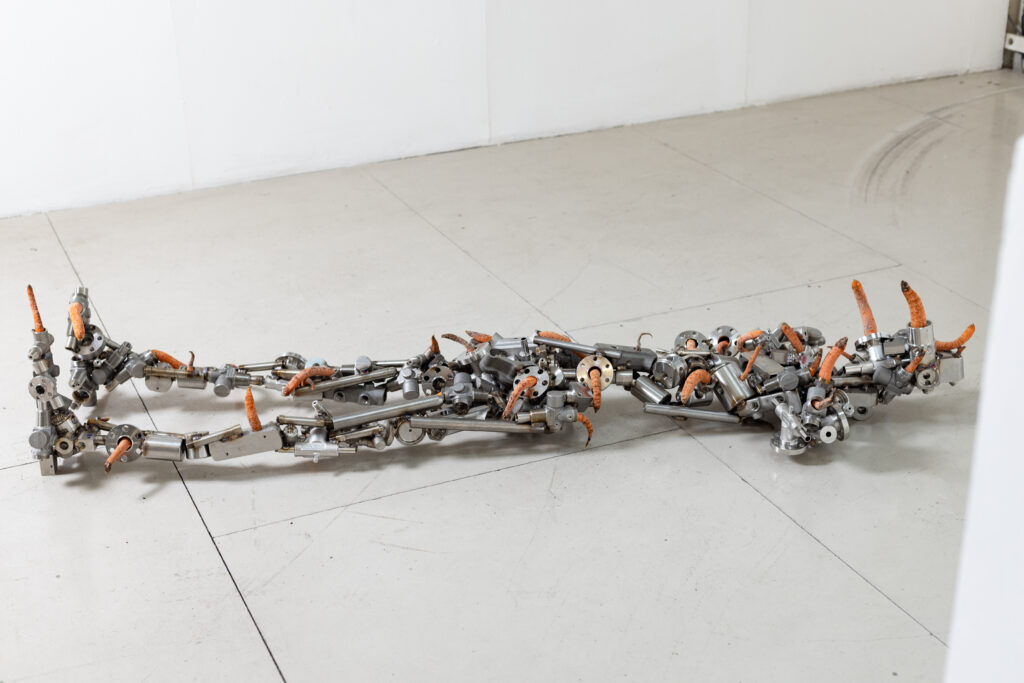

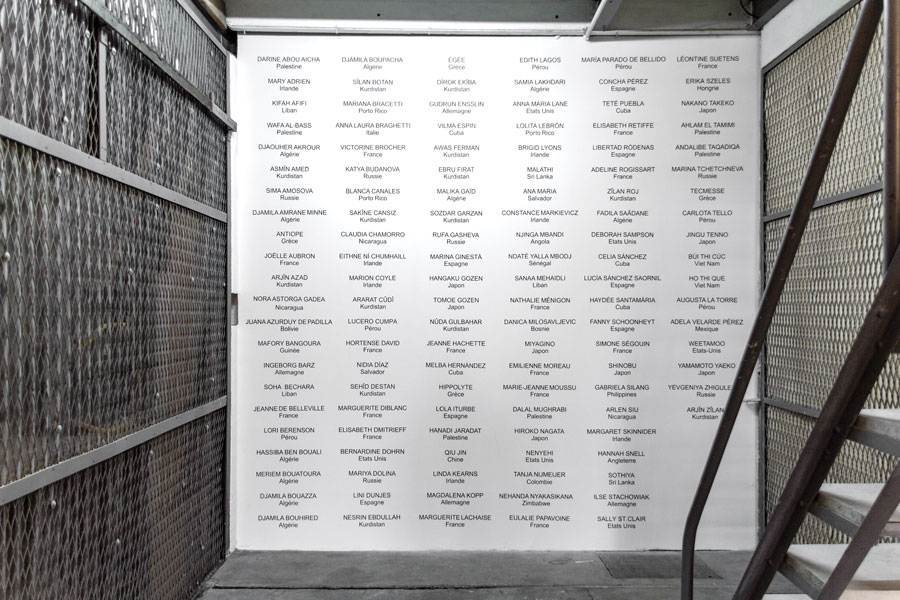

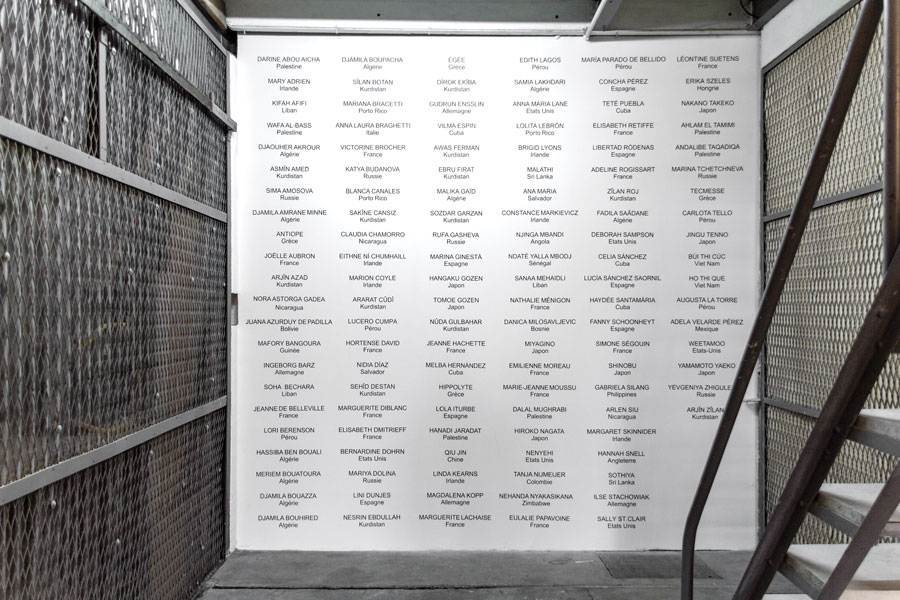

L’exposition « Faut-il que sa colère soit exemplaire ? de Fanny Durand aux Ateliers Vortex poursuit un travail mené depuis plusieurs années dont le sujet central est la violence politique exercée par des femmes. L’attention portée par Fanny Durand au champ des luttes armées, aux dimensions sociale et politique de la guerre, est exemplaire dans la persistance avec laquelle l’artiste a interrogé les phénomènes guerriers dans leur complexité, arpentant le temps long de l’histoire. Les visiteurs sont accueillis dans l’exposition au rez-de-chaussée par une première liste, les noms de 127 combattantes auxquels l’artiste ajoute une information géographique, le nom du pays d’appartenance des femmes citées. Cette liste est inscrite directement au mur en noir sur fond blanc en typographie arial, choisie par l’artiste pour faire écho à la typographie utilisée par Google, moteur de recherche sur internet le plus utilisé dans le monde. La référence au champ d’internet est ici essentielle : les recherches menées par Fanny Durand sur les femmes combattantes ont été menées uniquement par le biais de l’outil internet, une contrainte reflétant à la fois une économie de moyens limitée – et nous renseignant sur les conditions de travail d’une jeune artiste – et pointant l’importance d’internet dans l’accès aux informations aujourd’hui et les enjeux politiques qui sont attachés à cet empire digital incarné par Google.

La sobriété formelle de cette liste inaugurale met en avant un contraste radical avec d’autres travaux précédents de Fanny Durand. Depuis plusieurs années, cette dernière a persisté dans son intérêt spécifique pour les croisements entre politique et esthétique, s’emparant des motifs qu’elles identifiaient dans la forme des armes et des uniformes militaires, les détournant dans le champ de l’art par le biais d’objets domestiques et de techniques inspirées de l’artisanat. De détournement en travestissement, dans un va-et-vient constant entre stéréotypes masculins et féminins, dans sa traversée singulière de l’histoire des guerres, la question de la violence des femmes semble s’être frayée un chemin, et imposée comme territoire urgent de recherche, de travail artistique, de prise de conscience politique et de prise de position féministe.

Aux Ateliers Vortex, Fanny Durand met de côté les formes du décor au profit d’une toute autre dramaturgie.

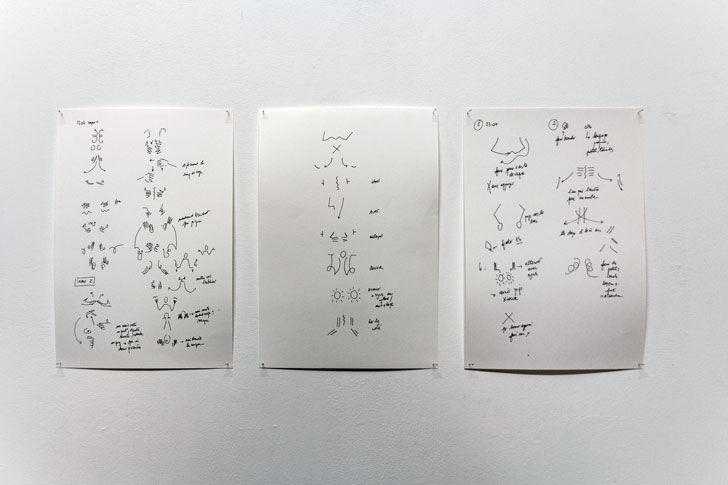

Submergées par la lecture d’une liste dans laquelle nous ne reconnaissons que peu de noms, nous sommes invitées à gravir les escaliers pour rejoindre la suite de l’exposition. Ce qui est d’emblée frappant est le parti pris de l’artiste de laisser place au vide dans l’espace, ne pas tenter de le combler, c’est à dire de prétendre qu’il y aurait beaucoup à montrer. Car le sujet que Fanny Durand s’est attelée à rechercher, et à construire, celui de la Femme Combattante, est peu loquace, tapi dans l’ombre, effacé, à la fois invisible et inaudible. Fanny Durand travaille ici sur ces deux dimensions à la fois. La visibilité articule l’inscription monumentale des noms des combattantes aux documents sortis par l’artiste des strates numériques pour trouver leur place sur les murs de l’exposition. Ils s’étalent sur deux murs se faisant face donnant à voir l’hétérogénéité des sources identifiées par l’artiste-chercheuse. Les images sont montrées tel quel, souvent de faible qualité numérique, laissant apparaître des figures pixélisées, difficilement reconnaissables. Et si les voix de ces femmes restent inaudibles, Fanny Durand propose néanmoins d’écouter des mots, ceux qui constituent un index pour sa recherche, associant chaque combattante à un nuage de termes qui permettent de produire du sens, de les relier, de dégager des lignes de questionnements, d’opérer des rapprochements historiques, géographiques, ou politiques. Une voix de synthèse remplit l’espace et construit, par le son, une architecture invisible. L’espace est aussi partitionné par un mur temporaire, restreignant l’espace disponible, rendant inaccessible une partie de l’étage. Elle donne ainsi une forme concrète à l’idée centrale de l’inaccessibilité, de l’ampleur de l’enfouissement d’une histoire des femmes dont on commence à saisir la richesse.

La démarche archéologique entreprise par Fanny Durand fait écho à d’autres démarches féministes dans d’autres champs. Dans sa préface au livre « Penser la violence des femmes », l’historienne Arlette Farge affirme : « Dans les combats et les révolutions, la dénégation la plus cruelle, le déni le plus intenable en ce qui concerne la violence féminine, c’est de ne jamais cesser de lui retirer toute motivation politique, tout engagement militant, toute participation consciente et sue à la vie politique. » Plus récemment, la philosophe Elsa Dorlin publiait « Se défendre. Une philosophie de la violence », ouvrage au sein duquel elle aborde la question de la violence des femmes et leurs luttes politiques d’émancipation. Fanny Durand contribue avec ses propres moyens au dépassement de l’opposition entre légitimité et illégitimité de la violence, à la prise en compte de la contribution des femmes aux luttes sociales et politiques, sans nier la complexité de celles-ci. Dans l’héritage de penseurs comme Frantz Fanon ou Monique Wittig à laquelle elle rend hommage dans le choix du titre de l’exposition, Fanny Durand pose ici l’essentielle distinction entre ceux qui possèdent leurs corps en propre et ceux qui en sont dépossédés, soulignant le lien indéfectible entre la possibilité de se défendre et l’affirmation de soi comme citoyen et sujet.

Vanessa Desclaux

> Télécharger le communiqué de presse <

> Télécharger la fiche pédagogique de l’exposition <

Photographies: © Les Ateliers Vortex, 2019