LEVER LES YEUX

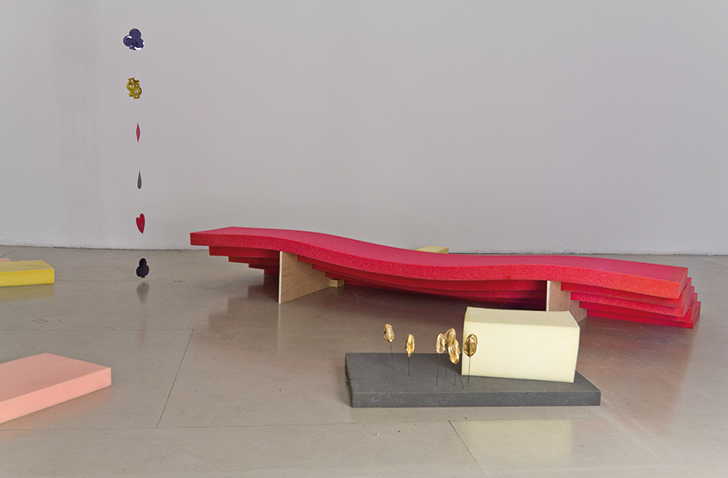

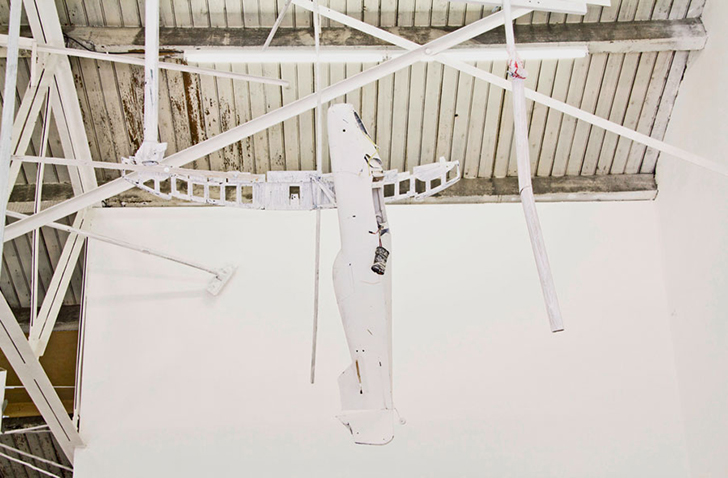

Exposition

13 octobre – 11 novembre 2017

> Annelise Ragno <

“l’épreuve du voir”

Une forêt dont les arbres bougent au gré de mouvements imprévisibles. Un homme qui imite le sifflement d’oiseaux. Des troncs d’arbres marqués d’un signe coloré. Un oiseau au plumage polychrome qui tourne dans tous les sens. Un soudain lâcher de pigeons. Après avoir réalisé toutes sortes de films, notamment de figures sportives et animales, visant à capter des détails inscrits dans toutes sortes de gestes, de regards ou de respirations, Annelise Ragno a choisi de s’intéresser au monde de la nature. D’un motif à l’autre, ce qui compte est la chose filmée et le point de vue qu’elle nous donne à réfléchir sur la nature ontologique de ce mode d’expression qu’est la vidéo.

L’art vidéographique d’Annelise Ragno est requis par un souci de construction et de tension que corrobore une forme de grammaire visuelle d’une extrême rigueur fondée sur un certain nombre de critères récurrents quel que soit le sujet qu’elle aborde. Il lui plaît le plus souvent de le donner à voir de manière fragmentaire de sorte que l’image est volontiers tronquée , obligeant le regardeur à la poursuivre mentalement au-delà même du plan projeté. Cette façon de filmer l’assure tout à la fois de projeter celui-ci dans le champ iconique, le soumettant à l’exercice d’une proximité. Tout en invitant le regard à se concentrer sur chacune des pièces présentées, le soin qu’elle prend par ailleurs à penser leur mise en espace dans une configuration qui les fait dialoguer contribue en quelque sorte à animer l’espace de leur projection. Ce ressenti est d’autant plus fort qu’Annelise Ragno choisit de jouer de différentes échelles entre ces projections, tout en les dispatchant dans l’espace de sorte qu’elles apparaissent, voire surgissent tout à la fois ensemble et individuellement.

Ici, Annelise Ragno capte en plan fixe le balancement naturel et inégal des arbres d’une forêt dont certains chutent sous l’effet d’on ne sait quelle action hors champ. L’artiste s’applique à ne rien révéler de la cause pour ne nous offrir à voir que la conséquence. Coutumière de ce type de process, elle crée de la sorte une situation qui interroge le réel jusque dans ses arcanes les plus troublants. Comme il en est, par ailleurs, de ces deux biches qu’elle saisit à l’orée d’un bois, figées comme dans un arrêt sur image qui s’éternise, strictement placées en symétrie verticale de part et d’autre du plan qui les cadre. Le mur végétal sur le fond duquel elle les a filmées envahissant la totalité du champ iconique, les bêtes sauvages paraissent miniatures à ce point même qu’on les prend volontiers pour de petits sujets factices, rapportés en dedans.

La tentation de la peinture trouve chez Annelise Ragno à s’exprimer dans deux vidéos qui se font somme toute écho : d’une part, les arbres marqués d’un signe peint qui compose une sorte de cabalistique minimaliste à la signification mystérieuse ; d’autre part, l’oiseau filmé en plan rapproché sur un fond immaculé qui renforce l’éclat de ses couleurs arc-en-ciel. Dans l’un et l’autre cas, elle s’attache comme toujours à restituer quelque chose d’une réalité concrète tout en la mettant en image suivant des modalités de filmage et de montage qui la biaise. Annelise Ragno cultive l’ambigu et le surprenant.

Le film qui réfère à un concours de lâcher de pigeons sous-tend une forme de tension par la brutalité inattendue de l’échappée des volatiles et le vacarme qu’ils occasionnent en opposition avec la lourdeur massive et silencieuse des camions d’où ils sortent. De même, l’artiste joue de l’idée de leurre dans la vidéo de l’homme sifflant comme un oiseau si bien qu’on ne peut plus faire la part des chants entre l’humain et l’animal.

Par-delà le contenu de ses vidéos, la démarche de l’artiste relève d’une réflexion sur le statut du regardeur, sur son comportement et sa capacité à l’épreuve du voir. Comment il est à même, par exemple, d’anticiper ce qu’il est en train de visionner. Sa réaction au passage d’un plan à l’autre au rapport de son attente. Sa posture face aux images projetées en fonction de leurs dimensions. Chaque fois, l’artiste semble composer sa vidéo dans le but d’interpeller l’autre à la question de la vue et du point de vue, de le solliciter à repenser son rapport au visible pour qu’il s’applique à en déceler tous les aspects, jusque même ceux qui ne le sont pas. « L’art rend visible », disait Paul Klee. Celui d’Annelise Ragno est engagé dans cette intention. D’où cette sorte d’intemporalité qui le caractérise.

Le refus du narratif qui caractérise ses films conduit l’artiste aux lisières d’une esthétique abstraite qui n’interdit pas pour autant l’idée d’image figurée. Aussi, c’est dans un entre-deux que son art trouve sa singularité, qu’il gagne sa tension pour ce que tout y est engagé sur un fil : le rythme des plans, leur durée, leur densité, le son, le cadrage et leur mode de projection. Il fut un temps où Annelise Ragno se qualifiait elle-même de « chercheuse d’images », soulignant que l’enjeu de son travail était « d’amener le regard du spectateur vers un autre point de vue. » Sa démarche a gagné en ambiguïté et en énigme pour ce qu’elle vise à instruire toujours plus le regard à sa propre surprise, tout en nous invitant à prendre la mesure d’une nature immuable.

Philippe Piguet

Les remarquables

« Regarde les arbres tomber ! » pourrait se nommer cette vidéo qui montre en boucle des arbres tomber, avec la brutalité en moins. De biais ou en arrière ils s’effondrent comme aimantés par la gravité, dans un contexte dénué de violence, au contraire.

Le frémissement des feuilles, le chatoiement de lumière sur les troncs, des paysages de sous-bois, une percée de ciel sont des images paisibles de la forêt, si ce n’est qu’un autre mouvement récurrent la parcourt, artificiel celui-là, l’abattage. Ce sont des arbres morts que l’on coupe, ce sont de jeunes arbres qu’on arrache, ce sont des charmes, bouleaux, hêtres, châtaigniers qu’on sacrifie, des pins qu’on décime. On présume que les motifs ne sont pas les mêmes : nettoyer la forêt, l’éclaircir et l’aérer pour les uns, sélectionner les bois de qualité supérieure pour les autres, débiter et vendre en nombre des bois médiocre mais d’un rendement lucratif pour les derniers. D’un côté la forêt est jardinée, de l’autre elle est exploitée. Qu’est-ce que jardiner une forêt, sinon la soigner, l’entretenir afin qu’elle garde sa vigueur et sauvegarder même sa biodiversité? Parallèlement à l’entretien, il y a la déforestation provoquée par le profit, c’est le choix de la rapidité du cycle plantation, croissance, maturité, commercialisation contre la longévité des arbres dits nobles qui ne suivent pas le turn over propre à la consommation de masse.

Une chorégraphie des chutes en série à géométrie variable s’installe. Nulle visibilité n’est donnée aux agents du massacre ; le cadrage de la caméra sur les troncs ou la cime des arbres « coupe » la tronçonneuse. Les arbres en tombant traversent l’écran en diagonale. Les effondrements sont indiscutablement anthropisés et dramatisés.

Ce ballet émouvant, cette temporalité pathétique sont cependant suspendus par l’apparition d’un couple de cervidés immobiles, aux aguets, alertés par une présence inhabituelle. Surgissement réel, mais totalement artificiel dans la concaténation des images. Annelise Ragno a finalement préféré extraire ces images de vidéo de la forêt pour les mettre en vis à vis. A l’intrication des images issues des mêmes tournages, du même contexte, elle a opté pour la séparation et l’autonomie des séquences – évitant ainsi l’étrangeté surréalisante de ces apparitions innocentes dans l’histoire tragique des effondrements. Ces couples de biches et de cerfs font basculer l’image dans l’imagerie de la forêt ; c’est la forêt de Blanche-Neige qui fait surface. En un clin d’œil le spectateur est ramené à la pellicule et au monde cultivé de la forêt. Deux fois cultivé par les élagages et l’exploitation forestière, d’une part, par un imaginaire entretenu sur sa beauté sauvage et mystérieuse la forêt, d’autre part, dont font partie ces apparitions miraculeuses et féériques.

Pour éliminer des effets de réalisme et accentuer la théâtralité des événements l’artiste a coupé le son ; les bruits de la forêt ne nous parviennent pas ; l’image est déconnectée de son environnement sonore. Est-ce une invitation à la méditation ou à l’empathie avec cet univers non humain – avec lequel les sociétés n’ont jamais cessé d’entretenir des rapports de protection, de divination, de peur, d’exploitation, d’intra et extra territorialité ? Ou au contraire ces images stéréotypées de la forêt sont elles censées introduire humour et distance à l’égard de sentiments empathiques, manifestement éprouvés par l’artiste ? Ces deux aspects coexistent dans le travail de la vidéaste.

On retrouve cette ambivalence dans la vidéo des tatouages des arbres qui signalent les coupes à effectuer. Une gestion commerciale raisonnée des parcelles forestières, une sélection des plus beaux spécimens à protéger, la sauvegarde de la bio-diversité, explique l’ONF, nécessitent ces opérations de « martelage » au compas, au marteau, ou à la bombe fluo.

La vidéo consacrée à ces signes, s’inscrit dans la mouvance, inconsciemment ou consciemment, des appropriationistes de la 2ème ou 3ème génération (Mathieu Mercier, Delphine Coindet, Philippe Decrauzat,… ) qui ont été repêcher les formes géométriques, appartenant à l’art abstrait et conceptuel, dans l’univers commercial du mobilier, du graphisme, de la communication où ils ont essaimé, pour les réintroduire à nouveau, déformés, dans le monde de l’art. Point, ligne, cercle, croix, fluo de surcroît, sont des importations, dans le monde du faire artisanal ou de l’usinage, de signes techniques qui dénotent un autre monde industriel, urbain, contemporain. Ces importations ne signent-elles pas la fin de cet univers sombre et profond de la sylve morvandelle appréhendée émotionnellement, mais qui n’a peut-être jamais existé que dans les contes ?

Une vision réaliste/cynique convient mal avec le travail de Annelise qui s’effraye parfois quand elle en voit des traces dans ses propres pièces. Dans l’installation vidéo : « Never say die », jamais elle n’a voulu montrer la vidéo du poisson, carpe ou dorade, qui, sorti de l’eau, cherche son air et ressemble à un vieillard en fin vie ou une personne édentée asthmatique qui respire comme un poisson ! Elle n’assume pas le geste de retirer le poisson de son milieu naturel, même quelques secondes, et l’obliger à modifier son mode respiratoire pour faire une image, qui pourrait préfigurer la mort. Ce sont des images analogues qui continuent de la hanter et qu’elle cherche à capter mais dans une position d’extériorité. Annelise Ragno ne touche pas au mal, ni à l’ironie cynique.

Elle approche sa caméra des situations qu’elle réprouve : l’appropriation prédatrice et destructive des zones naturelles, la destruction de la bio-diversité, la subjugation de la vie animale à la passion du jeu et du gain ; elle s’en approche, à sa façon, par l’art, par des images expurgées des causes de la violence qu’elle condamne. Elle enregistre des événements, les extrait de leur contexte qu’elle laisse le lecteur imaginer. Ce détourage du réel, abstractisé, lui permet de surfer sur la pure émotion. Elle cherche en effet des représentations et des montages les plus à même de transmettre les affects qui l’ont émue et mue en tant artiste. La tension, la contradiction sont des moteurs de cette transmission.

Eloquente de ce point de vue est la vidéo d’un puissant envol des pigeons. La caméra capte les colombes au sortir des paniers dans lesquels elles sont enfermées. Elles surgissent des longs camions à l’arrêt qui les ont convoyées par milliers jusque là. Cette nuée de projectiles ailés lancés à toute vitesse est indissociable de la rétention précédant l’ouverture des clapets. La libération des colombes, jaillissant comme un geyser, s’origine dans une captivité.

Le phénomène a quelque chose d’excessif, de monstrueux qui s’estompe quand les oiseaux se dispersent dans les airs, chacun mettant le cap sur son pigeonnier. Les pigeons voyageurs réalisent le programme, pour lequel ils ont été élevés, exercés, sélectionnés, voire génétiquement conçus, croisés. La beauté est l’effet fortuit d’une opération, le lâcher – le libre -, par ailleurs totalement contrôlée. Les artistes photographes sont les champions de cette évanescence du réel – qui échappe, glisse avec le flux de nos perceptions, si quelqu’un ne l’imprime pas pour nous et surtout ne le met pas en relation avec autre chose qui lui donne sens : ici les longues remorques des camions transporteurs rassemblés sur la ligne de départ et la vocifération qui donne le signal. Ce contraste violent entre l’aérien et le poids lourd, fait fond sur l’antagonisme entre liberté et esclavage, mais sur un mode plus complexe car ici dans la vidéo, l’image de la liberté est sous-tendue par celle de la capture ; l’énergie de liberté étant instrumentalisée par les intentions mercantiles du sport colombophile. Haro sur la perversité humaine ou relevé d’une extravagance ?

Le conflit nature-culture, auquel Annelise Ragno fait encore référence, semble dépassé par sa dernière sa vidéo, le « diamant ». En effet le passereau aux couleurs éclatantes pourrait avoir été peint, tant sont vives ses teintes, tant est redessiné son corps par des à-plats de violet, de rouge, de jaune, de vert qui pourraient appartenir à des estampes de Kandinsky ou de Jawlesky. Cet oiseau n’a rien de naturel. Il semble un pur produit d’un magicien versé dans la peinture moderne. On pourrait retourner le vieil apophtegme : la culture rivalise avec la nature en : la nature rivalise avec la culture. A moins que ce soit notre fréquentation de l’art abstrait qui provoque notre admiration et notre stupéfaction ; à moins que ce soit notre amour de l’art qui soit en définitive responsable de la capture de ce joyau.

À la technicisation, l’assujettissement, la domestication de la nature, l’art a sa part également. L’esthétisation des événements, l’artialisation des paysages ruraux ou urbains, la construction des vedute, l’idéalisation du sauvage et la diabolisation de la culture, ou l’inverse, ont contribué au façonnage de notre regard sur la nature, sinon sur la nature elle-même. Et les vidéos de Annelise Ragno y participent, même si la dernière jette le trouble.

On ne plus se situer dans cette tradition romantique où l’art était le chantre de la nature contre la culture, où l’art pensait avoir des affinités électives avec un pur sensible dont le langage, la raison manquaient, par trop de règles, ou qu’ils écrasaient sous leurs lois.

Ce qui ne veut pas dire que la nature n’existe pas mais que nos relations avec elle ne peuvent plus être sur le mode de l’opposition, la domination ou son contraire, la salvation.

L’opposition nature-culture a fait long feu, les colonisations, l’holocauste, les catastrophes humaines et écologiques, la destruction des populations indiennes et amérindiennes, la disparition des espèces animales et végétales ont définitivement condamné la croyance en la domination de la culture sur la nature, mais ont également mis fin au mythe d’une nature pure qu’il faudrait sauver et celui d’une pureté au nom de laquelle, tant d’exactions ont été commises. Les sciences naturelles aussi ont servi de support à l’idée de la supériorité/infériorité des races.

La condamnation de la division de l’esprit et du corps comme celle de la suprématie des êtres humains sur les non humains, la critique de la rationalité mâle, blanche, capitaliste, occidentale, souverainiste, réplicative et reproductive, la mise en question du effets supposés positifs du développement ont considérablement ébranlé la confiance dans la culture comme facteur de progrès et dans la nature comme matière première corvéable à merci ou, au contraire, pure et salvatrice. Les vidéos de Cogitore visibles en ce moment au Bal montrent la dérive des croyances naïves d’un homme, d’une famille qui, partie vivre sur des terres inhabitées à la recherche de relations sincères, vraies, pacifiques avec la nature sauvage. Leur vie en effet est simple, rude, riche d’émotions et d’actions. Quand une autre famille les rejoint pour participer à cette communion primitive, les pionniers deviennent d’affreux fachos, troquant partage, amour, simplicité, générosité contre égoïsme, méfiance, jalousie, haine, paranoïa. Auparavant proches l’une de l’autre, les deux familles deviennent ennemies, s’épient, s’insultent, se détestent ; le retour à la nature n’est pas un gage de simplicité ni de bonheur.

L’opposition nature/culture a fini de structurer notre européen, occidental, rapport au monde. La domination des sciences dures a été mise à mal par la philosophie, la sociologie, l’anthropologie des sciences qui les ont obligées à s’interroger sur les conditions de production de leurs concepts. Qui fabrique quoi, et comment ? Quels sont les environnements conceptuels de tel ou tel concept, celui de nature notamment ?

Quelles sont les conditions sociales, instrumentales, économiques des études et expériences engagées. Bruno Latour1, Donna Haraway2 ont ramené dans le champ scientifique et philosophique ce qui avait été éliminé, relégué dans la contingence, au nom de l’objectivité. La notion de « savoirs situés » a mis en relief la richesse, pour les approches scientifiques, des différences de points de vue, de sensibilités, incarnées par les genres, les langues, les cultures.

La réflexion s’est portée « par-delà nature et culture »3, sur une compréhension des interactions des humains et des non humains, non plus séparées mais mélangées et interdépendantes ; elle s’est ouverte (intérêt, soin, partage) sur la diversité des savoirs ethniques, artistiques, chamaniques, oniriques, sur l’hétérogénéité des formes d’existence avec lesquelles les humains ont partie liée (le système de communication et de régénération des arbres par exemple4), elle s’est muée en conscience d’une nécessaire négociation avec les phénomènes dits naturels (recherche d’énergie « propre », jardin en mouvement5, la permaculture, entre autres).

Henry D. Thoreau6 a déjà transmis tout cela dans son Walden qui n’avait rien d’un retour à lature mais accomplissait le simple désir de connaître un ailleurs proche, de faire coïncider connaissance et existence, renouer corps et esprit, réactualiser une intelligence partagée avec les autres non-humains d’être au monde.

Gaëtane Lamarche-Vadel

1 Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte, « Armillaire », 1999 ; Enquête sur les modes d’existence : Une anthropologie des modernes, La Découverte, 2012

2 Donna Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York: Routledge, and London: Free Association Books, 1991

3 Philippe Descola, Par delà nature et culture, Gallimard 2005

4 Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, Les arènes, 2017 Gilles Clement, Le Jardin en mouvement, Paris, Pandora, 1991

5 Gilles Clement, Le Jardin en mouvement, Paris, Pandora, 1991, Manifeste du Tiers-paysage, éd. Sujet Objet, mai 2004 (rééd. augmentée chez Sens & Tonka, 2014)

6 Henry D.Thoreau, trad. Brice Matthieussent, Walden le mot et le reste

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2017