Auteur/autrice : Annabelle P.

APÉRO MULTIPLE III

17 juin —

25 juin 2016

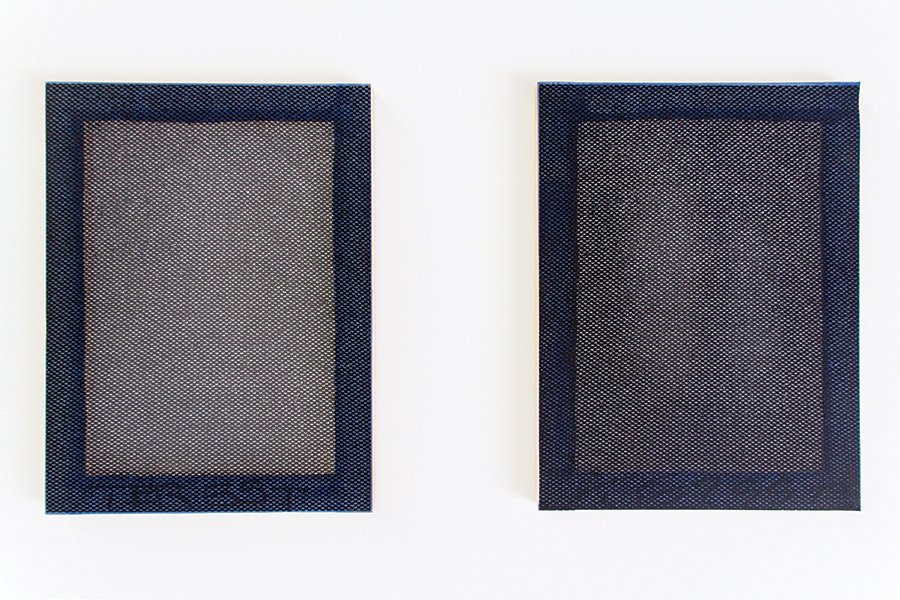

APÉRO MULTIPLE

Co-produit par les Éditions Untitled

17 juin — 25 juin 2016

> Marc Camille Chaimowicz <

> Esther Hoareau <

> Cécile Maulini <

> Myriam Mechita <

> Diego Movilla <

> Emma Perrochon <

> Elsa Tomkowiak <

> Ida Tursic & Wilfried Mille <

> François Bénard <

> Adrien Chevalley <

> Jérôme Conscience <

> Guillaume Dorvillé <

> Martin Jakob <

> Cathy Jardon <

> Brice Jeannin <

> Thomas Koenig / Lucie Sgalmuzzo <

> Franscico da Mata <

> Cécile Meynier <

> Hugo Schüwer Boss / Hugo Pernet <

LES ÉDITIONS UNTITILED

gérées par l’association Allégorie réelle

> www.editions-untitled.fr <

« Fondée par l’Association Allégorie Réelle, la maison d’Édition Untitled a pour mission de produire et diffuser des oeuvres multiples. Le multiple, oeuvre originale éditée en plusieurs exemplaires, numérotée et signée de la main de l’artiste, peut-être de support et de technique très diverses : lithographie, sérigraphie, volume, vidéos, sons, photographie…

L’objectif de l’association est d’assister et soutenir les artistes dans leur processus de création en mettant à leur service une expérience et un professionnalisme dans le suivi de production et de diffusion des oeuvres d’art. […] »

Photographies:

© Cécilia Philippe, 2016

APEX

20 mai —

12 juin 2016

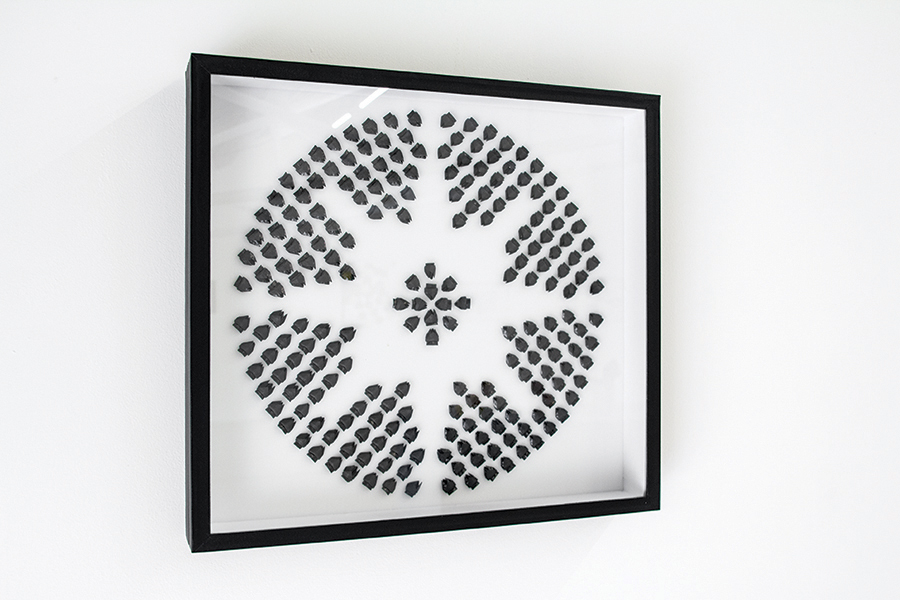

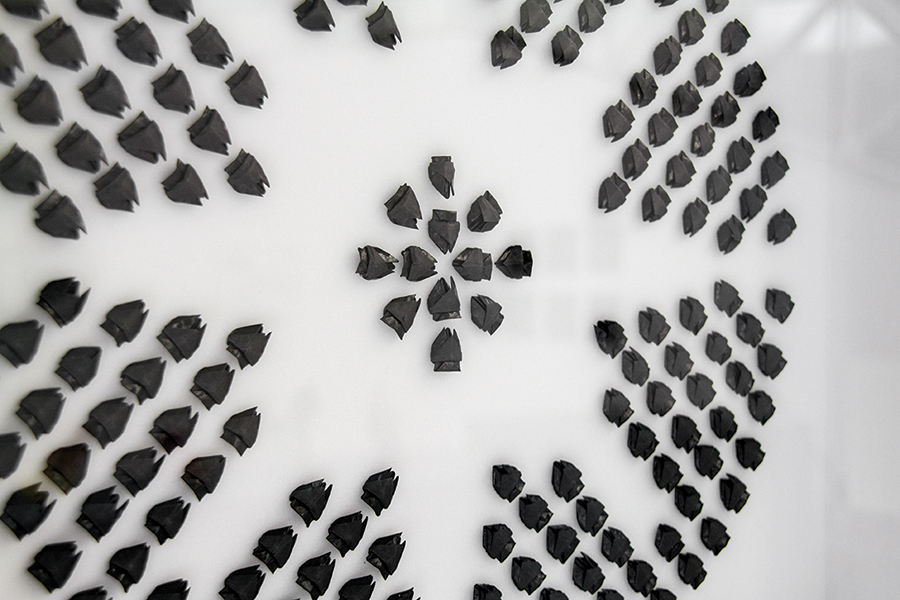

APEX

Exposition

20 mai — 12 juin 2016

> Paul Duncombe <

Né en 1987,

vit et travaille à Paris et Caen.

Diplômé de l’école Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 2014, Paul Duncombe (1987, France), développe et expose de nombreux projets sur le territoire : Jeune Création 66 (Galerie Thaddaeus Ropac, janvier 2016), Voyons-Voir (Aix-en-Provence, avril 2016), La Factorine (Nancy, mars 2016), Manoir de Soisay (La Perrière, juillet-août 2015), Arts à la Pointe (Cap Sizun-Pointe du Raz, juillet-août 2015), Des Artistes en Campagne (La Bassée Montois, juin-août 2015), Zones (Paris, janvier 2015), et à l’international : Zones_II (Bruxelles, novembre 2015), Est-Nord-Est (Saint-Jean-Port-Joli, mai-juin 2015), Avatar – Coopérative Méduse (Québec, janvier-avril 2015).

À partir d’une réflexion singulière sur l’interaction entre être humain et nature Paul Duncombe explore les différentes échelles du paysage, passant par exemple de la goutte d’eau au tsunami, de la graine à la forêt ou du grain de sable au désert. D’un simple geste aux installations monumentales les plus complexes, entre performances, sculptures minimales et interventions sur site, son travail traverse aussi les frontières et les disciplines : que ce soit pour l’organisation d’une expédition sur un lac gelé (Sur Fond Blanc, 2015), d’une intervention in-situ dans les Appalaches (Quand la forêt pousse, 2015), ou pour la mise en place d’une installation électronique d’envergure (Sans-titre, 2015), ses projets l’ont mené à collaborer avec de nombreux artistes, ingénieurs et artisans mais aussi avec des biologistes, des archéologues, des guides professionnels ou encore l’armée, multipliant ainsi les points de vue et les expériences.

Ce qui est montré dans mon travail est le plus souvent la trace d’une série d’événements contingents : des trajectoires de particules insaisissables qui durant leur voyage donnent un instant au monde ses formes et ses mesures. De l’océan à la goutte d’eau, du désert au grain de poussière, du paysage à l’atome, je m’intéresse aux interactions entre les éléments infiniment petits, les horizons lointains et les corps qui les habitent. Temps, gravité, pression, frottements, manifestations éphémères ou variations lentes et continues, j’examine alors les phénomènes qui agissent depuis toujours sur la matière. À l’affut de ces imperceptibles évidences, je m’attache aux formes transitoires et aux richesses du non-visible.

Cette réflexion prend sa source dans l’observation des mécanismes de transformation du monde et dans la reconnaissance des empreintes laissées par l’Homme durant ce processus. En résistant ou en composant avec l’inéluctable déroulement du cours des choses, je questionne aussi le geste artistique, envisagé ici comme une perturbation vaine et sublime de cet écoulement. L’exploration quantitative de moyens et les expérimentations méthodologiques caractérisent ma démarche. L’inattendu ponctuant cette recherche est examiné avec intérêt puis développé dans des réalisations plastiques où j’oppose le plus souvent l’effort de production et la matérialité du

résultat.

— Paul Duncombe

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2016

LARMES DE LYCURGUE

18 septembre —

4 octobre 2015

LARMES DE LYCURGUE

Exposition

18 septembre — 4 octobre 2015

> Ivana Adaime Makac <

Née en 1978,

vit et travaille à Paris.

Ivana Adaime Makac commence par étudier l’histoire de l’art et la photographie en Argentine. En 2006 elle obtient son DNSEP à l’École supérieure d’art et céramique de Tarbes (Esa Pyrénées) et un Master 2 de recherche en Arts plastiques à l’Université Paris 1 Sorbonne en 2010.

L’artiste place son art entre la sculpture, la biologie, l’art floral et questionne ainsi le vivant. L’inachèvement de la forme, les cycles, l’observation, la mise en scène, l’expérience, le vivant mobilisent et articulent sa pratique. Naturel-artificiel, intérieur-extérieur, kitsch-minimal sont des notions qu’elle explore, non pas comme des dichotomies d’opposition, mais comme des catégories coexistantes et superposables, aux frontières ambiguës et perméables.

Quelle étrange folie s’empara de Lycurgue, roi des Édoniens, lorsqu’il affronta Dionysos! Le dieu de l’ivresse voulut envahir la Thrace pour y faire connaître le vin, et Lycurgue s’interposa: il combattit jusqu’à ce que Rhéa, déesse de la Terre, le propulse dans la démence, et lui fasse prendre absurdement son propre fils Dryas pour un pied de vigne. Lycurgue le massacra, puis fut désarmé et revint brutalement à la lucidité. On raconte que le roi pleura toutes les larmes de son corps avant de mourir, et que de ses larmes poussèrent des choux.

Que signifie Ivana Adaime Makac en faisant allusion à ce mythe méconnu? Elle est sans doute moins fascinée par la fureur qui s’en dégage que par le mélange des règnes biologiques qu’il décrit: ici le fils est pris pour un arbrisseau, et les larmes du père mutent en légumes. L’histoire de Lycurgue contient ainsi l’idée de la réincarnation: chez l’artiste, la question du cycle temporel (observé, modifié, inversé) et de son impact parfois cruel sur les corps revient comme un leitmotiv. À travers ce récit, Ivana Adaime Makac affiche d’emblée son penchant naturel à mixer les références en histoire — de la mythologie, de l’art ou de la science — et à y introduire de la matière vivante.

C’est donc le chou qu’elle choisit pour cette exposition, et plus particulièrement le chou de Milan, légume domestiqué à la fois pommé et frisé, dont la tige atrophiée permet aux feuilles de s’imbriquer étroitement. L’artiste adopte presque une démarche naturaliste: elle dissèque le légume, en étudie les qualités formelles, expérimente ses différents états. L’exposition peut ainsi se lire comme un laboratoire où, plutôt que le protocole rationnel, l’intuition prévaut, doublée d’un émerveillement fondamental devant l’expressivité biologique, ce que le zoologue Adolf Portmann nomme le «spectacle des formes vivantes», «leur richesse morphologique».

Engagée dans une relation très physique avec son matériau, Ivana Adaime Makac découpe, triture, étale: le chou apparaît séché ou frais, travaillé avec des vernis ou glycériné. Il est enfilé, comme des perles, sur de longs fils traversant l’espace, sortes de liane pointue ou plus étoffée qui, par analogie formelle, rappellent l’araucaria, cet arbre millénaire que la langue populaire surnomma désespoir des singes. Il est aussi tendu comme une peau reptilienne sur toute une variété de supports: un livre sur lequel il vient se poser comme une mue, transformant l’objet en sculpture (Dermoesqueleto); un grand socle aux allures de monolithe minimal, que cet habit végétal fait presque basculer dans l’opulence décorative; un Perchoir pour courges et choux farcis, une Structure épineuse à la courge, mais aussi un ensemble de bibelots…L’artiste installe un univers foisonnant, meublé de formes domestiques rendues étranges par ce processus contagieux de recouvrement, extrêmement attirant pour l’œil. Car le chou ainsi traité devient le générateur d’un infini nuancier de temporalités: vert tilleul, vert olive, vert malachite ou kaki, mais aussi vanille et sépia, safran et jaune de Naples, autant de nuances chromatiques qui sont des marqueurs de temps, et expriment la nature performative de cette exposition. Techniquement, l’artiste joue aux apprentis sorciers, accélère ou suspend le vieillissement de son matériau vivant, le maquille aussi. Cela vaut pour l’installation murale Têtes de choux, galerie de portraits frais ou avancés, qui revient à la source étymologique du mot [1]. Cela concerne également la relecture de l’œuvre de Giovanni Anselmo, Senzo titolo (Struttura che mangia, 1968) dans laquelle une laitue fraîche maintient en équilibre deux parallélépipèdes de différents volumes en granit poli.

Ivana Adaime Makac allège la minéralité de la sculpture originale en la couvrant de flocons et paillettes chlorophylle. Elle en profite aussi pour désamorcer la tension fragile présente dans l’œuvre d’Anselmo en utilisant non pas une salade fraîche, mais une salade conservée à la glycérine, méthode employée dans la décoration florale pour figer le temps. Réévaluant très différemment le rapport de la nature à la culture, la pièce renvoie à notre philosophie du prolongement, de l’artificialité — un certain esprit Botox: cette salade glycérinée a certes perdu toute son eau et ressemble à une flétrissure gommeuse en voie de putréfaction, mais elle a conquis l’éternité.

Les memento mori le montrent: les artistes ne cessent de vouloir capter le temps et la mort, et cette exposition en est le témoignage concret. On y croise des larmes, des natures mortes, des réductions de têtes — et même un mûrier pleureur: l’aspect pleureur du mûrier est le résultat d’une greffe, et n’existe pas naturellement. Ivana Adaime Makac présente ici un greffon qui n’a pas survécu, et qu’elle customise d’un fourreau de chou frais, au statut duel. Cette gangue symbolise une hybridation revitalisante, en même temps qu’elle insiste sur le processus de domestication du végétal, contraint par l’homme qui lui impulse de nouvelles formes. Accessoirement, en adepte du cycle et du recyclage, l’artiste reprend des éléments présents antérieurement dans ses recherches [2], qui viennent par touche hanter les nouvelles productions. Sous-jacente, se manifeste l’idée de ré-accommoder les matériaux de l’œuvre, de leur donner un nouveau sens, une nouvelle vie, sans relâche.

Autre installation évolutive, qui vieillira au fil de l’exposition: Parodia, une sorte de totem-ikebana aux accents kitsch. Placée au centre de l’espace, la sculpture combine une composition florale sophistiquée montée sur un imposant socle vert forêt. Ce dernier est couvert de paillettes administratives, revêtement mural un peu ringard, très en vogue dans les années 1980, qu’Ivana Adaime Makac propage comme une substance contaminante à la charge ambiguë, tant la matière totalement artificielle est revisitée ici de façon singulière, à forte connotation organique, tel un lichen proliférant. Lorsque l’on s’en rapproche, Parodia arbore des signes de dévoration étranges: mimant l’insecte nuisible, l’artiste a poinçonné les feuilles des plantes ornementales avec un emporte-pièce [3] et laissé au sol les reliefs de ce festin fictif, tels des confettis — une dé-composition qui moque les désirs d’ordre, de domestication et de contrôle propres à l’art floral.

Présence discrète et un brin menaçante, une autre parodie culmine en hauteur dans l’espace: intitulée Ligne d’épines, l’installation se compose d’une étagère murale qui supporte des fragments de bouteilles brisées en multiples tessons. Dans un doublemouvement, ce geste sculptural brutal — qui revisite une stratégie courante de protection du territoire — magnifie le hérissement défensif en même temps qu’il en ruine l’impact agressif, puisqu’en l’occurrence, ici l’art n’a rien à défendre. Ainsi décontextualisés, ces tessons deviennent des sortes d’épines décoratives, paysage luxuriant de verre au relief accidenté qui abrite ça et là des boutures de begonia coccinea [4], qui vont naturellement raciner le temps de cette exposition organique. Hostile pour l’homme, la barrière de tessons peut devenir un biotope accueillant pour les plantes d’intérieur: en filigrane, Ivana Adaime Makac rappelle ici les recherches de Jakob von Uexküll et son concept d’Umwelt, selon lequel notre environnement est avant tout un monde propre à chaque espèce, et qu’un même élément peut être porteur de significations très diverses en fonction de l’être vivant qui s’en empare. Une pensée qui pourrait facilement s’appliquer à l’art, à son approche subjective, à sa polysémie.

Arrimer souplement l’art et les sciences, frotter avec sensualité la nature à l’artifice, et relire à sa manière enjouée certains épisodes de l’histoire de l’art: telle serait la marque de fabrique d’Ivana Adaime Makac. Cette exposition, comme un organisme qui se développerait en interaction avec son environnement, confirme son talent à déployer les différentes facettes plastiques d’un même propos conceptuel. Toutefois, en comparaison des propositions précédentes de l’art l’artiste, Larmes de Lycurgue opère un tournant plus expérimental et sentimental dans le processus de création artistique — une sorte de lâcher prise, à la fois ludique et lacrymal, ébloui par l’écoulement du temps et les talents transformistes du vivant.

— Eva Prouteau

[1]

Le chou, en argot parisien, c’est aussi la tête, ce qui est logique puisque le cabus, le chou pommé, se disait capu ou chou-tête et viendrait de

caput, la tête en latin.

[2]

L’artiste a réalisé tout un travail autour du ver à soie et du mûrier dans l’installation Rééducation (depuis 2009).

[3]

De près, on distingue des poinçons différents, en forme de cercle, de feuille, de profil d’herbe, d’arbre, de puzzle…

[4]

Tout simplement quelques boutures des plantes que l’artiste fait pousser dans son appartement.

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2015

LES CHEMINÉES DE FÉE

19 juin —

2 septembre 2015

LES CHEMINÉES

DE FÉE

Exposition hors les murs

Château de Châteauneuf-en-Auxois

19 juin — 2 septembre 2015

> Cécile Maulini <

Née en 1977,

vit et travaille à Dijon.

Pour cette deuxième année de partenariat avec le château de Châteauneuf-en-Auxois et sur l’invitation du Conseil Régional de Bourgogne, le château est devenu un écrin idéal pour le travail de l’artiste Cécile Maulini. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les peintures, collages et sculptures de l’artiste confrontés au patrimoine historique. Le travail de Cécile Maulini avait été présenté aux Ateliers Vortex en Octobre 2014 lors d’une exposition monographique, Les hortensias se décident pour le bleu.

Photographies:

© Claire Jachymaik, 2015

APÉRO MULTIPLES

22 mai

2015

APÉRO

MULTIPLES

Soirée screening vidéo

22 mai 2015

> Loukia Alavanou <

> Alice Angeletti <

> Julia Charlotte Richter <

> Laure Cottin Stafanelli <

> Clarisse Hahn <

> Lucie Mercadal <

> Marko Schiefelbein <

> Corinna Schnitt <

> Emmanuel Van Der Auwera <

> Elizabeth Wurst <

À l’occasion de la carte blanche vidéo «Dos-à-dos», Les Ateliers Vortex, en partenariat avec l’ENSA de Dijon, ont présenté le travail de dix plasticiens vidéastes. Sous le commissariat de Lucie Mercadal et Laure Cottin Stefanelli, ce screening vidéo a été diffusé lors de la soirée Apéro Multiples où étaient présentés les nouveaux tee-shirts d’artistes sérigraphiés ainsi que les multiples de Fanny Durand.

Dos-à-dos, pour dire face-à-face, pour figurer le regard du filmeur sur l’homme qu’il filme. Dos-à-dos manifeste cet acte de regard à double détente, à la fois tourné vers soi-même, et en même temps vers l’autre. Faire un portrait engage un mouvement paradoxal qui a lieu à la fois pile et face caméra.

«Le sujet vire. […] Il vire du clair à l’obscur, du distinct au confus. Il perd son auréole. […] Le portrait procéderait moins de la vision de face — celle du modèle par le peintre ou le photographe — que de cette improbable vision que pratiquait Descartes en regardant depuis l’arrière d’un œil de bœuf tranché à travers lequel il espérait voir comment l’œil voyait [1].»

Dans Wishing Well, le visage de Blanche Neige épinglé au fond d’un puits, chante. Loukia Alavanou propose une réinterprétation gluante et morbide de la chanson naïve et romantique de Walt Disney.

Alice Angeletti, caméra au poing, succombe au fantasme du voyeur et assiège de désir sa cage d’escalier.

Dans un village du désert mexicain Clarisse Hahn filme des hommes, ils portent des blue jeans, des ceinturons imposants et des santiags. La réalisatrice reste en retrait, fascinée par la manifestation de cette masculinité stéréotypée.

Le nageur sort de l’eau, sa respiration est haletante. Dans son film, Laure Cottin Stefanelli observe les subtiles variations du corps de Timothy, de l’excitation au presque endormissement.

Dans Ball Spielen de Corinna Schnitt, un couple en tailleur et costume se provoque, se défie et se séduit en jouant au basketball.

Sur un banc, une fille et un garçon se reniflent longuement. Banc public de Lucie Mercadal parodie les prémisses de l’acte amoureux.

Dans sa performance filmée, You & me everyday, Elizabeth Wurst chaussée de bottes rouges déclare son amour aux pompes à essence.

Promised Land de Julia Charlotte Richter a lieu dans une salle de réunion aseptisée où un groupe de jeunes businessmen se livrent à un face à face insoutenable.

Dans Mustang jeans, de Marko Schiefelbein, de l’onirisme à l’ironie, une femme nous raconte son voyage en bus.

Enfin, dans une chambre d’hôtel, le visage de cire d’une poupée humaine élabore une étrange chorégraphie; la poupée, le cowboy, l’homme perdu, dans Theater of Oklahoma, Emmanuel Van der Auwera filme des faces qui deviennent des icones aux corps d’ectoplasmes.

Chacun de ces artistes, en définissant des rapports troubles de désir et de pouvoir, de manière frontale ou détournée, proposent une relation singulière à soi, à l’autre, au portrait et reprennent bien à leur compte la devise de Descartes, «Je m’avance masqué.»

[1]

Jean-Luc Nancy,

L’autre portrait,

Éditions Galilée,

Paris, 2013.

Photographies:

© Les Ateliers Vortex, 2015

FESTIVAL MV

15 avril

2015

FESTIVAL MV

Performance

15 avril 2015

> Tetsuya Umeda <

Né en 1980,

vit et travaille à Osaka.

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival MV, festival de musique et d’arts visuels, Les Ateliers Vortex ont accueilli le temps d’une soirée, un événement culturel artistique, une performance de Tetsuya Umeda.

Artiste japonais, il expérimente avec les éléments: le vent, le feu, l’eau, la lumière. Chacune de ses performances, unique, questionne le rapport entre espace et son à travers l’usage d’objets du quotidien et la prise en compte de son environnement. Ce qui l’intéresse, c’est l’imprévisibilité, l’issue incertaine des ses orchestrations.

Photographies:

© Les Ateliers Vortex, 2015

Supports Festival MV:

© Atelier Tout va bien, 2015

PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE

17 avril —

18 mai 2015

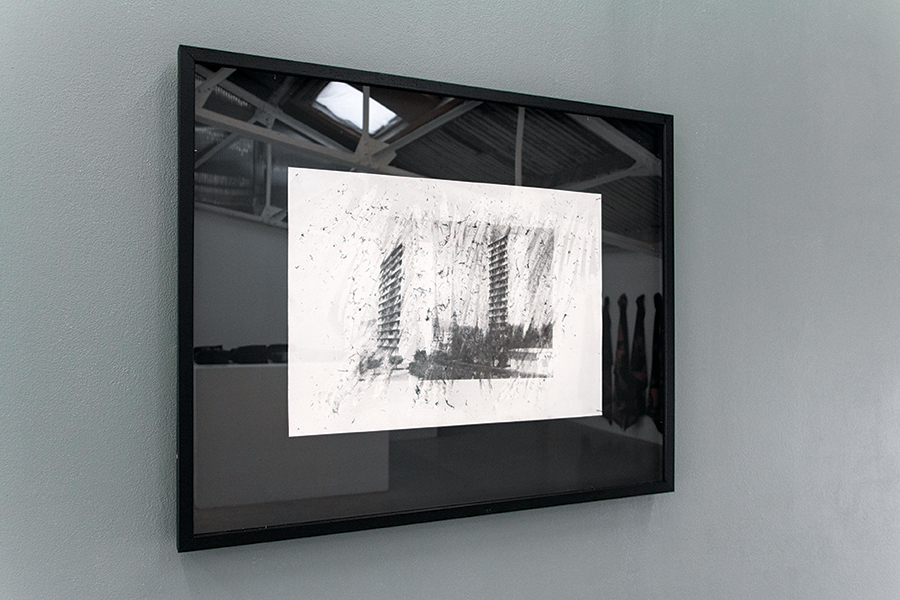

PRIX IMPRESSION

PHOTOGRAPHIQUE

Expositon hors les murs

Boutique du FRAC les Bains du Nord

17 avril — 18 mai 2015

> Charlotte El Moussaed <

Née en 1987,

vit et travaille à Paris.

Dans la même logique que le dispositif de production de multiples d’artistes récemment mis en place, Les Ateliers Vortex ont proposé cette année une bourse de production photographique destinée à soutenir la jeune création contemporaine.

Cette démarche, soutenue par la Région Bourgogne dans le cadre de sa politique de soutien aux arts plastiques, porte un regard particulièrement attentif sur la valorisation de jeunes artistes et plus particulièrement en matière de création photographique contemporaine.

Suite à un appel à projet, l’artiste lauréate Charlotte El Moussaed a reçu une bourse de production dotée par le conseil régional de Bourgogne lui permettant de réaliser deux tirages photographiques (un exemplaire d’artiste numéroté et signé et un exemplaire d’exposition pour Les Ateliers Vortex destiné à une présentation et diffusion).

Le prix a été remis lors de l’exposition de la photographie à la boutique des Bains du Nord au FRAC Bourgogne à Dijon au mois d’avril.

La pratique photographique de Charlotte El Moussaed est scandée par un petit nombre de sujets qu’elle explore de manière quasi-obsessionnelle, se rangeant en cela à l’avis de l’Umberto Eco des Confessions d’un jeune romancier, qui soulignait la vertu de la «définition par liste de propriétés contre la définition par essence». De la sérialité érigée en système à la conclusion qu’il s’agirait là d’une tentative de ressaisir les apparences fluctuantes des choses et des êtres dont elle fait le portrait, il n’y a qu’un pas; un pas qu’il faut bien se garder de franchir. Car les relevés qu’elle dresse sont loin d’être linéaires: chez Charlotte El Moussaed, le relativisme est exclu; tout ne se vaut pas, et c’est précisément ce qu’il importe de donner à voir. L’irruption de la couleur traitée en aplats, l’objet qui fait retour par l’attention portée au socle ou encore la hiérarchisation des images par la mise en relief de certaines parties au moyen du châssis creusent l’écart avec l’esthétique deadpan de l’école de Düsseldorf dont on retrouve certains échos formels. Centrale à son travail, la série Totem et tabou, présentée lors de son diplôme et qu’elle continue à augmenter aujourd’hui, précise la conception élargie du portrait qui est la sienne: à la manière de clichés d’acteurs sur fond d’incrustation sont photographiés divers objets du quotidien, qui se détachent sur un paysage projeté provenant de diapositives glanées au hasard des marchés aux puces. Une manière d’en appeler autant à l’interprétation associative libre que d’animer ces objets, loin d’être «sans qualité [1]» d’une énergie mythique: totémique, résolument.

— Ingrid Luquet-Gad

[1]

Robert Musil,

L’Homme sans qualités,

1930-1932

Photographies:

© Charlotte El Moussaed, 2015

TAKE SHELTER

12 mars —

5 mai 2015

TAKE SHELTER

Exposition hors les murs

Association Bourguignonne Culturelle

12 mars — 5 mai 2015

L’exposition «Take Shelter»

s’inscrit dans le cadre

d’une collaboration avec la structure

culturelle l’ABC à Dijon.

> Marion Lemaître <

Née en 1988,

vit et travaille à Dijon.

Marion Lemaître est une artiste française née en 1988. Elle obtient son diplôme supérieur d’art plastique avec les félicitations à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon en juin 2014. Son travail se déploie par le dessin, la sculpture ainsi que par la photographie. Celui-ci vise à constituer les pans d’un monde interstitiel formé de fissures routières et de collines antiatomiques où germent des installations anguleuses énigmatiques. Elle questionne par ces constructions métamorphosées la mise en place de systèmes, jaugeant les anxiétés de nos sociétés. La notion de territoire guide sa manière de reconstruire des infrastructures de songe aux représentations très plausibles. Marion Lemaître nous fournit des pistes miniaturisées pour une évasion mentale et poétique.

Son travail se comprend dans la réappropriation d’un répertoire de formes liées aux dispositifs fonctionnels et avérés de la survie, de la protection par le béton. Ses dessins témoignent de l’envie de planifier via cartographies et vues de masses le fonctionnement d’abris antiatomiques inédits parmi une géographie émergente. Ils incluent également une représentation de systèmes utopiques dévoilés sous vues de coupe. Son trait au noir précis organise la rencontre entre architectures planes et sobres avec des condensés minéraux complexes que peut caractériser la montagne ou la rivière. Les sinuosités d’une érosion de terrain se mêlent à la tempérance des lignes de la machine souterraine, appliquée à sa fonction mystérieuse et silencieuse. Les œuvres dont il est question construisent des issues palliatives face à la dérive extérieure, composant un nouvel alphabet de chimères mécaniques d’acier et de roche. Ces formations naturelles-rationnelles construisent un territoire neuf, des continents organiques introspectifs.

Marion Lemaître s’intéresse à planifier une architecture en léger décalage, rendue invisible par ses projections souterraines. Ces abris antiatomiques personnels réinventent, non sans un certain humour, un mode de repli hyperbolique pour parer à la catastrophe terrestre qui s’annonce. Son dessin trace la frontière du réel et de l’inexploré, crée une topographie irréelle serpentée de réseaux de routes schématisées, parcellée de satellites bétonnés en rupture d’échelle. Le rapport au sol de ses pièces se juge à leur éloignement perceptible. L’artiste se sert de l’abri, du «shelter», comme un réservoir à possibilités, comme point de départ à scénarii proches de la science fiction afin de visualiser le comportement du repli chez l’Homme. S’inspirant notamment du roman La nuit des temps écrit par Barjavel en 1968, Marion Lemaître conçoit les plans fondamentaux d’un monde sous terre en parfaite autonomie à l’abri des regards nucléaires extérieurs. La protection prend alors le chemin de l’isolation, de l’autarcie qui revêt le graphisme esthétique de l’efficacité pulsée à base d’énergie volcanique centrifugée. Ce projet insensé de tombeau de défense nous fait prendre conscience des dérives de la crainte matérialisée et de son ampleur hallucinatoire. L’artiste nous invite à parcourir les tréfonds de la tectonique des plaques pour un voyage sensible au cœur de paysages inversés. Son œuvre dévoile la carte de lieux secrets dissimulés entre les lignes de notre monde tangible. Dès lors, nous pouvons nous y projeter, nous y réfugier.

— Romain Doidy

Le passeur

Polystyrène, béton et zinc

140 x 160 x 220 cm

2015

Monolithe de béton déraciné, Le passeur prend des airs d’abri antiatomique exigu. Échoué sur le flanc, comme recraché par le tumulte des flots après une tempête; qui peut dire si la vie au dehors bat encore? Comme une sépulture égyptienne est conçue pour la vie éternelle de ses occupants, l’abri-refuge garantit la survie éternelle, la passage d’un état à un autre sans altération des contenus.

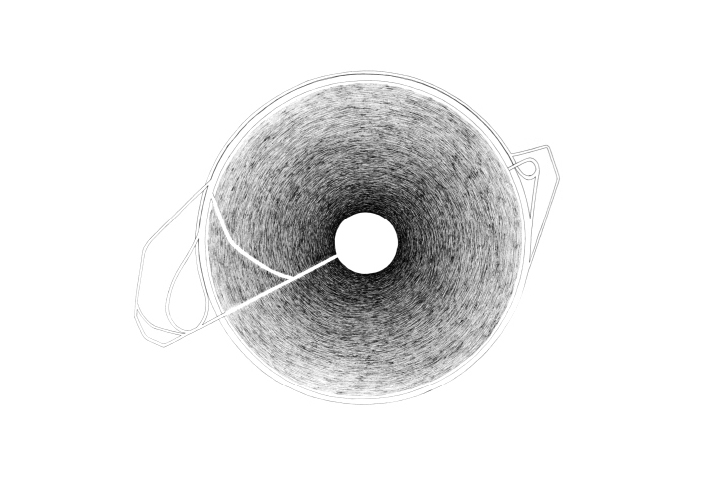

Constellation I, II et III

3 dessins extraits de la série Constellations

50 x 70 cm

2014

Les constellations font état de géographies utopiques pouvant faire référence à Stalker de Tarkovsy, La Belle et la bête de Cocteau ou tout droit sorties de nulle part. Il s’agit de mettre en avant les systèmes qui régissent ces lieux imaginaires. Plus que du lieu à atteindre, il est question du ou des chemins à emprunter pour s’y rendre. Le centre de ces ensembles est immaculé, laissé vierge afin que chacun puisse s’y projeter, s’y réfugier.

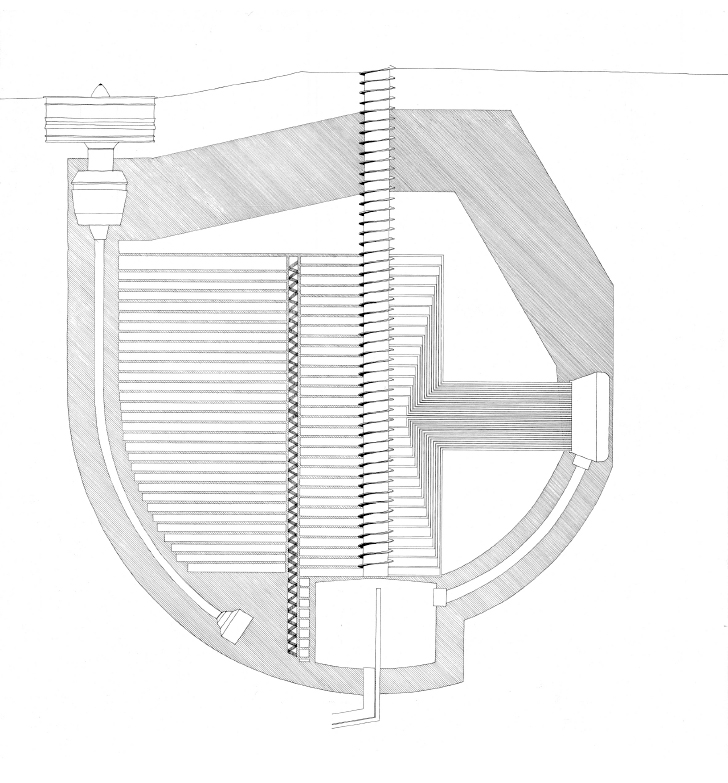

Gondawa I

Dessin

87 x 90 cm

2014

Gondawa dans l’œuvre de Barjavel est une ville souterraine. Gondawa I c’est une structure de repli pour une civilisation en sursis, c’est un vase clos, un peuple qui se referme sur et sous lui-même ne laissant comme seul moyen d’accès qu’un puits étroit prêt à se refermer. C’est une architecture totale impalpable, un abri antiatomique devenu tombeau d’une population entière.

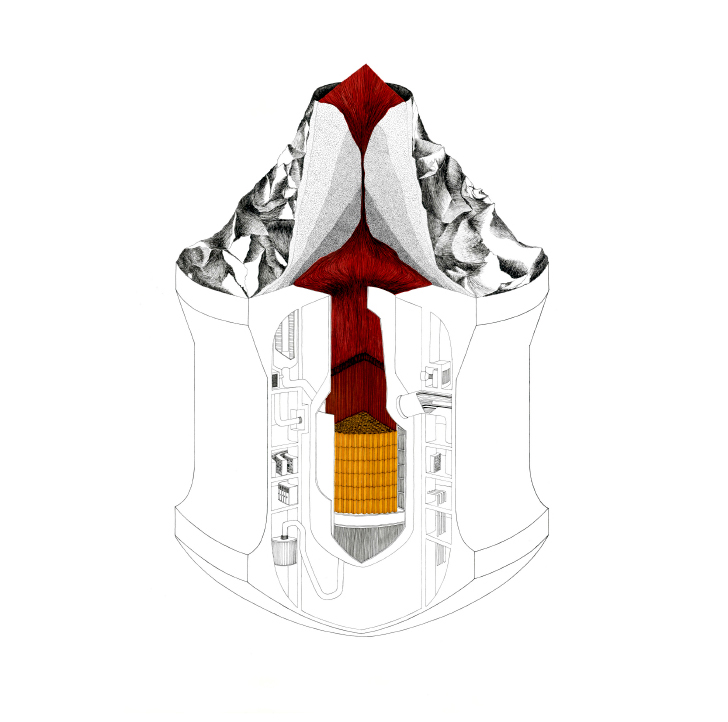

L’énergie universelle

Dessin

75 x 105 cm

2014

Il se mêle dans ce dessin, volcan et réacteur nucléaire, deux vecteurs d’énergies hors normes. La fission nucléaire du réacteur donne naissance au magma en fusion du volcan. L’ensemble est représenté dans une perspective vue en coupe afin de pouvoir observer le cœur du processus, de la formation de l’énergie brute à la propulsion du magma à travers la croûte terrestre, à la manière d’un plan technique.

Photographies:

© Les Ateliers Vortex, 2015

LES DÉPOSSÉDÉS

27 mars —

9 avril 2015

LES DÉPOSSÉDÉS

Exposition

27 mars — 9 avril 2015

> Nicolas Boone <

Né en 1978,

vit et travaille à Paris.

Diplômé des beaux-arts de Paris en 2001, Nicolas Boone est vidéaste; de ceux qui transforment l’image en poésie névrosée et surréaliste. Ces vidéos explorent un monde où la mort serait un lointain souvenir, dans un parfum d’apocalypse post-société de l’information.

L’artiste, présent dans de nombreux festivals vidéos à l’international (films et court métrages) a fait l’objet de nombreux prix en 2014 et encore récemment avec le prix CNAP à la suite de son exposition aux Ateliers Vortex (Prix remis à un réalisateur français ou étranger pour un film de la Compétition Française et de la Compétition Premier film).

Nicolas Boone est de ceux qui réinventent le monde en images. Et son monde à lui est très particulier.

Sorte de paysage embarqué ici de corps désorientés, là de cerveaux dépossédés ou ailleurs de géographies irritées. Tout se passe comme si rien ne s’était déroulé, comme si nous rejouions la boucle, mais quelle boucle? Ici tout est simple, une seule et même matrice pour tous, celle d’un constat, celui de la catastrophe de l’uniformisation de nos esprits et vos corps en cette machine puissante de l’internet qui annihile chacune de nos marches et l’ensemble de vos membres.

L’interface se déploie en une sorte de rhizome qui nous rappelle à nos empreintes digitales, à nos amours de silicium, à mille écrans, mille visages, mille et une connexions. Et ailleurs, juste aux abords de ces appels silencieux et de ces gestes inversés, se livre un paysage supplémentaire, sorte de hors-champ libre et dénudé.

Que s’y déroule t-il? Que s’est-il passé? Qui y habite? Qui est-il?

Évidemment, nous ne l’apprendrons jamais, car les 4 chapitres des «

Dépossédés se partagent cette zone aux allures spectrales, et ceci en toute discrétion, sous notre surface pré-programmée à présent devenue lisse. Nous ne pouvons qu’imaginer une suite de 0 et de 1 détruire nos fichiers résiduels, inverser le ressac de nos flux, supprimer la blessure la plus rapprochée du soleil. Des mathématiques sans chiffre, nous dit-il.

Chapitre 4

Pattern

Nicolas Boone

Vidéo

6min 46s

Images Marianne Tardieu et Ernesto Giolitti

Prises de vues Steadicam John Morrison

2012

Il parle de corps nus, de corps désorientés, de ceux qui ne sont plus que des fantômes. Je vois une femme qui embrasse un homme mais je me trompe, elle l’aspire, elle suce sa substance, elle suce ses mots, ses pages et désirs. Puis, elle le quitte. Je vois des hommes qui dansent et d’autres qui relancent quelques corps éteints. Et puis, il y a ces deux corps allongés que les femmes continuent d’aspirer. Tout semble très calculé. Il fait froid dans cette cave biologique version boîte de nuit. Je regarde les écrans connectés, les femmes transférées, j’écoute cette suite bio-mécanique musicale et j’ai peur. Peur que le soleil reste immobile, peur de me faire séquencer ainsi, gazer, éjecter de ce paysage unifié qui est le mien. Cette plage similaire sur laquelle je demeure étendue là des nuits entières à contempler mon double gémellaire. Un monde sans soleil.

Chapitre 2

Nicolas Boone

La fin de la mort

Vidéo

13min 45s

Scénario Jean Paul Jody et Nicolas Boone

Images Marianne Tardieu et Ernesto Giolitti

2012

Il dit que nous sommes devenus immortels. Après 9 minutes et 59 secondes de paroles programmées, l’homme noir vacille, il le sent, ses yeux se transforment en billes blanches. Son corps s’envoûte sous le silence des mots aspirés. Il dit de nos consciences qu’elles sont dépouillées, puis téléchargées. L’homme noir vacillera une seconde fois à 12 minutes et 17 secondes. Il dit qu’elles sont déjà dans nos corps, sous la peau et en tout ce qui nous entoure. Il dit que tout est falsifié, les océans aussi, les paysages des murs de briques, les champs de haricots, les ruelles de sable rouge, les caves boîtes de nuits, les rivages, les paysages. L’homme noir est un prédicateur.

— Agnès de Cayeux

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2015