Catégorie : 2018

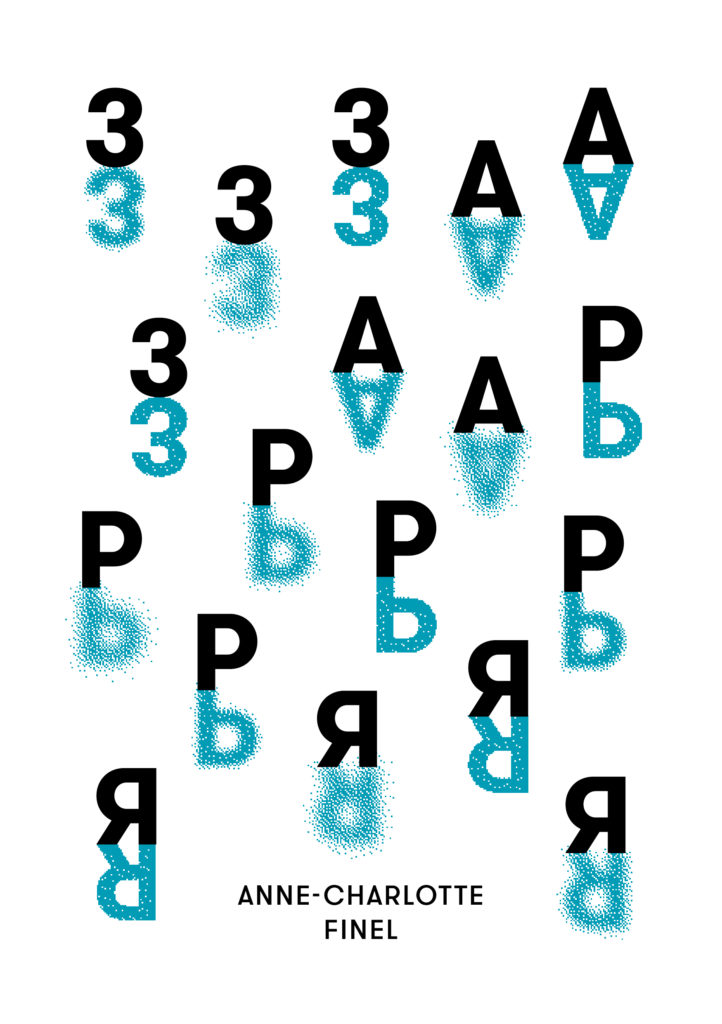

ЗАРЯ (Zarya)

12 octobre —

10 novembre 2018

ЗАРЯ (Zarya)

Exposition

12 octobre – 10 novembre 2018.

> Anne-Charlotte Finel <

Musique de Luc Kheradmand

Avec le soutien de l’Institut français de Saint-Pétersbourg

Zarya. Des syllabes douces comme des sucres plongés dans la chaleur bienvenue d’un thé. En alphabet cyrillique, elles s’écrivent заря et désignent l’aube ; ce point du jour qui, dans le cercle polaire, ne cesse d’advenir ou de se faire attendre. C’est aussi ce nom qui a été choisi pour nommer au moins deux bateaux qui ont connu les flots glacés et les eaux mortes des mers bordant la Sibérie.

Celui que l’histoire a retenu est un navire d’exploration polaire, préparé à l’orée du XXème siècle afin d’effectuer de longues missions de recherche pour le compte de l’Académie des sciences de Russie. Sur les photographies d’archives on lit l’aube sur la casquette des marins qui vont appareiller. Elle encercle le front de ceux qui se disposent courageusement à prendre le large et à embrasser ses dangers. On va dans les déserts comme on s’engage dans une guerre : en se rendant volontairement dans des zones où l’on peut mourir d’être simplement là. Dans ces contrées où l’immensité s’impose comme la seule échelle de préoccupation, où l’austérité est la condition même de l’épopée, où l’âpreté transforme toute vie en destin, le Zarya n ‘a connu que deux hivernages. La première année, l’équipage trouve l’archipel qu’il cherchait ; Nordenskiöld, une petite centaine d’îles froides, rêches, inhabitées car inhospitalières, ayant pour seule qualité le fait d’exister. L’année suivante, l’expédition fait cap vers la Terre de Sannikov, aperçue mais non cartographiée, entrevue sans être abordée. Bloqués par les glaces qui étreignent la coque et étouffent la progression, quatre hommes décident d’abandonner le navire. À la poursuite d’une île fantôme, ils s’éparpillent sur des icebergs à la dérive et disparaissent sans laisser d’autres traces que l’écho du mythe qui les a conduit à leur perte.

L’autre Zarya, celui que la littérature contemporaine nous apporte, et qui vient titrer l’exposition d’Anne-Charlotte Finel, est une embarcation modeste, presque anecdotique, empruntée par le journaliste et écrivain moscovite Vassili Golovanov lors de son périple vers l’île polaire de Kolgouev. Dans le livre L’éloge des voyages insensés, il raconte comment, après avoir perdu le sens, il s’est lancé dans sa propre conquête de l’inutile : la quête de l’île, son île, bien réelle, presque charnelle, d’avoir été si longtemps fantasmée. Golovanov traite de l’aventure en valorisant ses composantes intrinsèques, fondamentales, qui habituellement se dérobent sous les actions qu’elles portent et permettent : la nécessité de partager le lointain avec autrui, la difficulté d’être quelque part et la latence du départ.

Pour décrire l’ailleurs, il faudrait un autre langage ; un usage du monde qui ne craigne pas l’expectative mais, au contraire, l’estimerait. Composé de mots astucieux, pragmatiques et poétiques, il aiderait à énoncer les diverses formes que prend l’attente, ample et joyeuse, compacte et anxieuse, triste ou langoureuse ; toutes aussi délicates et différentes que les variations de la neige que savent aisément déceler ceux et celles qui ne connaissent qu’elles. Lors de son périple, Vassili Golovanov a rencontré et raconté les Nénètses, nomades qui arpentent le pergélisol, peuple en déréliction évoluant sur un territoire délité sous les directives infligées par les politiques et les menaces toujours planantes des industries. Aux abords de ceux qui vivent de campements ou d’escales, les sociétés sédentaires se révèlent entièrement dédiées aux mobilités ; organisations des flux, architectures de l’attente, hiérarchies des modalités de transports et inégalités des déplacements.

Sous ce prisme, la géographie se maille en un immense réseau d’interactions, avec pour noeuds l’homme qui tend une main pour que la montée sur le bateau autorisant la traversée soit aisée, le couple qui vend les billets dans une petite cahute, la femme qui conçoit les porte-conteneurs pour défier les mers, l‘homme qui manie la grue pour charger la cargaison, celui qui effarouche les oiseaux aux bords des pistes et celui, le saluant, qui s’apprête à soulever l’avion vers sa destination, le pilote encore au sol qui désire des horizons et celle qui écrit sur le départ, celui qui aimerait s’installer, celle qui aimerait partir, celle qui a tout contemplé, de loin, pour nous mouvoir intimement.

***

Anne-Charlotte Finel et Vassili Golovanov ont en commun d’avoir expérimenté les bords du monde et de savoir qu’ils sont régis par une physique singulière. Le Nord n’est plus à corriger puisqu’on le porte en soi telle une aspiration, la lueur se traduit en mouvement, l’espace devient le temps et se cristallise, dur comme ces deux morceaux de sucre réservés pour le thé. L’observation change celui qui observe.

Dans les oeuvres présentées dans cette exposition, Anne-Charlotte Finel reste à quai et c’est dans la distanciation que le déplacement semble envisagé comme un changement d’éclairage sur les choses. Le travail de l’artiste s’exprime dans cette exacte zone de transition où la lumière devient une texture ; la technologie y est poussée dans ses retranchements, l’oeil, en compensant, affûte l’imagination, les états liminaires se manifestent dans les flocons sombres de l’image. Lors de son voyage Anne-Charlotte Finel a vu de la neige véritablement noire en façade maritime. Etait-ce un moment charnière, un catalyseur, une coruscation ? La couleur a depuis surgi. Elle commençait d’ailleurs à poindre dans ses récentes vidéos ; les jardins souterrains, piégés de devoir agrémenter les couloirs du métro parisien, y libéraient l’écarlate des feuilles et se rêvaient en jungle.

Avec заря, c’est un monde technologique et industriel qui se trouve examiné, en retrait et avec pudeur, comme si c’était la première fois qu’il était appréhendé. À l’aube de ce regard, dans une temporalité chamboulée qui enchevêtre le jour polaire, la nuit des temps et l’ennui existentiel, les appareils qui façonnent le monde tel que nous l’éprouvons aujourd’hui se montrent : la longue vue, prémisse et complice de toutes expéditions, le bateau qui mouille, le train qui passe et l’avion dans lequel on n’est pas monté, la roue esseulée et la voiture nonchalamment garée ; les humains à côté, relégués aux marges.

Dans les confins, les situations les plus banales prennent une dimension tragique et, pour qui s’y confronte, le dépaysement s’apparente à un désoeuvrement. Dans la grande acuité qui réside dans l’éloignement, amplifiée par la brutalité des paysages, éclatent la solitude de l’humain, la précarité du sens et la fragilité de l’équilibre. Le monde se fait-il sans eux ? Le monde advient-il sans nous ? Il y a cette question, l’alcool et la nostalgie, l’ombre de l’atome et la peur de l’effondrement.

Une mythologie, récemment née sur une autre côte, souffle que l’humanité est uniquement nécessaire pour polliniser les machines. L’espèce serait apparue pour permettre aux outils de s’améliorer, du silex au satellite, et, dupe, elle se cantonnerait à n’être qu’un vecteur d’évolution pour les appareils qu’elle croit employer. Les espaces en mutation sont propices aux mythologies inédites ; les humains s’y déplacent, migrateurs aux ailes parfois cassées, comme des oiseaux des berges, les engins butinent le sol, les avions chrysalides se préparent à éclore à l’atterrissage.

Le voyage est à envisager comme un de ces espaces. Un endroit de la mutation de l’individu, un lieu où on devient un autre en se rapprochant de ce que l’on a toujours souhaité être, où l’on se découvre insulaire, plus vraiment domestiqué ni tout à fait sauvage, où la beauté de ce que l’on voit est une force qui nous emplit, une confiance recouvrée. Comme on nous l’avait dit, mais on ne pouvait tout à fait y croire, aux extrémités du monde, c’est terrible et merveilleux d’être ensemble, d’être seul ou d’être soi puisque au bout du voyage, il n’y a que le voyage et une insatiable envie de plus de terre et de plus de ciel.

Stéphanie Vidal

Stéphanie Vidal est une curatrice, critique d’art (AICA) et enseignante basée à Paris. Elle intervient à l’intersection entre l’art, la technologie et l’information. Elle est actuellement commissaire en résidence pour l’année 2018 à la Maison populaire de Montreuil, en périphérie de Paris.

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies : © Cécilia Philippe, 2018

HORS PISTE

9 —

29 septembre 2018

HORS PISTE

Exposition

7 septembre — 29 septembre 2018

Né en 1988,

Vit et travaille à Caen, Paris et Marseille.

CHAOS VAINCU (K-O 20 Q)

Jean-Christophe Arcos

« Lorsqu’il s’agit d’intemporel, de légendaire (…), que l’on tende hardiment l’arc de l’imaginaire! L’opéra se donne pour ce qu’il est effectivement : une abstraction et une affaire d’abord formelle-esthétique.»1

Il y a des jeux d’enfants où une paire d’yeux, une touffe de poils, un sabot fendu, apparaissent au milieu d’une forêt de pointillés ; une fois reliés, l’image se dévoile dans un labyrinthe de courbes et de traits mal assurés. La ligne recouvre le point, chifoumi c’est elle qui gagne.

Romuald Dumas Jandolo prend le scénario à revers ; l’attente n’aboutit pas à un chemin de Damas linéaire au terme duquel surgirait une révélation. Si déroulé il y a, si composition il y a, le roulement et le composite en sont les brigadiers. Trois coups, au début, le rideau s’ouvre, et, dans le train fantôme, toute sinuation sera la bonne – de toute façon ça va dérailler.

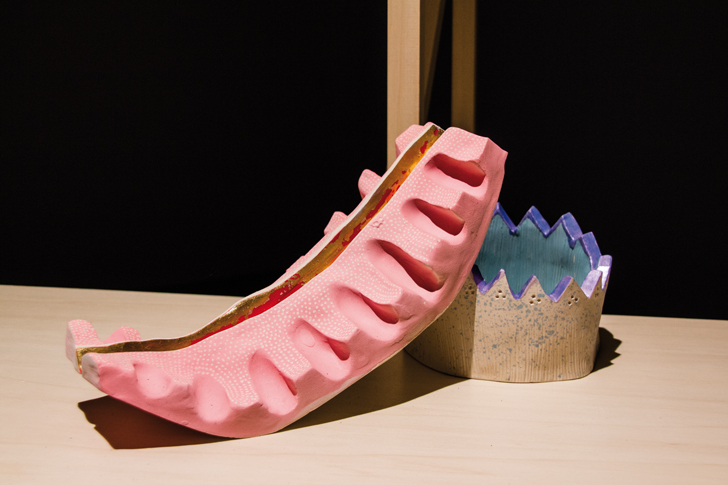

Les mois qui ont précédé cette exposition, l’artiste en a brûlé les étapes : une station en céramique (il tombe pour la première fois), une station au théâtre (on l’abreuve de fiel), une station sur les gradins (on essuie son visage), une station dans la couleur (on le dépouille de ses vêtements), dans le cristal (les femmes pleurent), au cirque enfin (là il nous cloue – et c’est reparti pour un tour).

Loin de se perdre, l’omnibus chaparde à chaque fois un morceau de récit, d’étoffe, de lumière : diadèmes à trois sous, griffe translucide, rayonnage de museum, dentelles poinçonnées comme des photophores, masques de terre dont les oreilles dégoulinent d’arcs en ciel et les yeux se cernent de grenat.

Il les reprendra à la fin de la représentation, y ajoutera les éléphants barbotés ici, et roule carosse, jusqu’à l’escale suivante. De stop en stop, le butin s’augmente, complexifiant le circuit à tracer d’une chose à l’autre, complétant l’échevau de couleurs sur son canevas. Mille points s’assemblent sans épuiser le mouvement (au contraire, ils le nourrissent, en restituent la chair, comme l’a senti Seurat dans son Cirque à jamais inachevé, le vide même laissant place à l’amplitude à venir).

Holi every day : rose indien complémenté d’un vert dijonnais, petit jaune phocéen et bleu de Normandie, rouge velours et l’or, partout, comme un rappel de l’artificialité du théâtre du monde, du faux-semblant des feux de la rampe, de l’envie de croire, pour un moment, à l’échange possible des richesses et des misères.

Dumas-Jandolo se rit de tout sérieux.

A la fois Ursus, Homo et Gwynplaine2, il se fait monstrueux ou grotesque, animal ou seigneur, ordre et chaos. Le rire et le tragique aussi sont nomades, du rire aux larmes, de la pesanteur d’une polka pachydermique à la fragilité d’un gant de verre soufflé. Les murs s’ouvrent de gradins béants et les tuiles tombent des toits, les menuets spectraux répondent aux kaléidoscopes de mandalas, et, dans cet apparent opéra kitsch aux pistes aussi nombreuses que les bras de Durga, l’expérience seule de la traversée permet de vaincre le chaos et les motifs3. Ce n’est qu’hors piste, qu’abstraite du vortex des narrations, que se donne la forme, et elle n’est jamais la même.

1 Oskar Schlemmer, Ancien opéra, nouvel opéra, 1929, in Théâtre et abstraction, trad. Eric Michaud

2 Au début de L’Homme qui rit, roman que Victor Hugo écrivit en 1869, Gwynplaine, enfant noble volé dont la face mutilée s’ouvre d’un sourire tracé au couteau par ses kidnappeurs, trouve refuge auprès d’Ursus, bataleur vagabond vêtu de peaux de bêtes, et de son acolyte Homo, un loup domestiqué.

3 Chaos vaincu est le nom de la saynète que Gwynplaine et sa troupe interprètent à Londres. Sur la scène maintenue dans l’obscurité, l’homme, joué par Gwynplaine, se bat contre des forces obscures, interprétées par Ursus et Homo. Il est près de succomber lorsqu’apparaît la lumière, incarnée par Dea, jeune orpheline aveugle, qui l’aide à vaincre définitivement le chaos. Mais la lumière éclaire aussi le visage déformé de Gwynplaine. Le choc suscité par l’apparition de cet énorme sourire déclenche une explosion de rire dans la foule. Dans son essai paru en 1984 dans la Revue d’histoire litéraire, Anne Ubersfeld interprète le rire qui clôt la description de la pièce comme le fait que la vraie victoire sur les monstres et la mort serait le rire grotesque.

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies : © Cécilia Philippe, 2018

Crédits de réalisation : Stef Bloch – Filmmaker

PHAINÓMENON

8 —

30 juin 2018

PHAINÓMENON

Exposition

8 – 30 juin 2018

> Aurélie Belair <

« Cette volonté moderne d’éclaircir et de tout expliquer me fatigue. Je ne dis pas qu’il faut maintenir un obscurantisme complet, mais l’ombre a des qualités d’éclairage tout aussi intéressantes que les grandes baies vitrées du modernisme. Nous avons besoin de zones d’ombre. »

Jean-Luc Moulène

Il n’y a ni eau ni électricité dans l’atelier qu’occupe Aurélie Belair, quai de Mantoue, à Nevers. Au-dessus d’un vestibule qui lui sert de stockage, on accède à son espace de travail par un escalier étroit. Les murs sont peints en blanc, le sol est recouvert d’un palimpseste grisâtre et depuis deux fenêtres, on voit la Loire, le béton de la maison de la culture, quelques arbres, le skatepark et le pont qui mène les voitures au sud de la ville. C’est aussi de ces fenêtres que pénètre cette lumière grise caractéristique du ciel neversois. Une lumière presque monochrome, dont la teinte pâle alourdit l’horizon des jours, parfois des semaines voire des mois, et qui avale tout dans son épaisseur humide comme surgie du fleuve. Il faut l’imaginer, cette lumière, s’infiltrer dans la matière même des murs et du sol de cet atelier, à la surface des étagères soigneusement organisées, nimber les images punaisées ça et là et mettre fébrilement au jour, dans leurs différents états d’achèvement, les productions qui en émergent.

Il me semble avoir toujours perçu, dans les pièces d’Aurélie Belair que j’ai pu découvrir entre ces murs, l’expression d’un questionnement du langage. Je me souviens de toiles recouvertes d’aplats doux, presque atmosphériques et parfois légèrement dégradés, où se répandait un dense réseau de lignes blanches. La forme dynamique des traits évoquait un engagement du corps dans ces trames enchevêtrées tandis que le titre de la série, Vocabulary (2014), laissait entendre que quelque chose pouvait être ici à démêler, à défaut d’être lu. Un autre ensemble d’œuvres intitulé Speech Less (2015), employant une gamme chromatique plus vive, et traduisant un geste agressif et tranché, affirmait de manière directe le caractère silencieux, pour ne pas dire mutique, de ces peintures. S’il était ainsi question de langage à travers ces deux exemples, ce n’était pas tant pour nous conduire dans la linéarité d’un propos signifiant que dans le chaos de signes orphelins de référents, rendus à une matérialité exacerbant l’expérimentation picturale. Vocabulary et Speech Less inauguraient alors une recherche paradoxale, associant à l’enténèbrement progressif du discours l’apparition de plus en plus claire d’une syntaxe propre à la peinture, devenue la seule structure cohérente à-même de véhiculer l’ensemble de ce que l’artiste accepterait désormais de nous dire.

Un des ressorts actuels de la pratique d’Aurélie Belair se situerait donc dans une attitude qui apparait alternativement opacifiante et éclairante : les œuvres se caractérisent par une certaine simplicité formelle – empruntant même les aspects rudimentaires d’objets rituels ou primitifs – qui dissimule en son sein les actes prévalant à leurs réalisations. La série des Amulet (2018) dressée dans l’espace des Ateliers Vortex convoque un imaginaire multiple : sorte de mâts autonomes ou de totems étroits, elle poursuit parallèlement une histoire de l’installation minimale « affectée », dont les racines la lie autant aux environnements feutrés de Joseph Beuys qu’aux sculptures quasi organiques de Lygia Clark ou d’Eva Hesse. En rythmant spatialement la déambulation du visiteur à travers elles, les Amulet entretiennent non seulement un dialogue essentiel avec le lieu de leur présentation mais figurent les conditions singulières de leur élévations – les nœuds successifs qui les composent traduisant le rôle de la main et l’implication du corps dans la torsion des matériaux. Ce « paysage » vertical, comme se plait à le qualifier l’artiste, incarne dès lors une somme de temps unifiée, où le geste plastique résonne avec la production de rites qui accueilleraient la répétition pour son potentiel obsédant, presque aliénant : l’alibi d’un dépassement de soi qui conduirait à une transe douce.

À l’entrée de l’exposition, Aurélie Belair a installé une vidéo dont le titre, M. qui défait des nœuds (2018), semblent directement faire écho à ces colonnes de tissu installées à l’étage. Les mains qui nouaient sont ici celles qui libèrent et s’accordent harmonieusement entre elles, dans une chorégraphie fluide, hypnotique. Balayant la blancheur immaculée de l’écran, vues légèrement de dessous – accentuant de fait leur emprise réelle et symbolique – ces mains sont celles de Muriel, magnétiseuse en exercice. On retrouve cette inclinaison thérapeutique et occulte dans la toile Sans titre – dialectique des hiérophanies (2018) : le châssis circulaire d’une toile de coton vierge est perforé de multiples clous et de vis, composant un anneau hérissé et métallique se détachant des cimaises. Installée in situ aux Ateliers Vortex, l’oeuvre référe aux statuettes guérisseuse Minkisi, que les sorciers au bord du fleuve Kongo transpercent d’objets tranchants au cours de cérémonies destinées à soulager leurs patients. L’œuvre réemploie les systèmes d’accrochages de la peinture afin d’agir à sa surface même, comme pour lui invoquer un pouvoir protecteur.

Une des ambitions de la modernité, comme le souligne Jean-Luc Moulène dans l’extrait que j’ai souhaité mettre en exergue de ce texte, fut sans doute de produire un discours rationnel sur l’ensemble des éléments édifiant le contexte de vie humain. Au sein même de ses activités et de ses croyances, l’entreprise moderne sera venue mener un projet de « dévoilement », dont les conséquences trouvent actuellement leur point paroxystique dans ce que le philosophe allemand Byung-Chul Han nomme « La société de transparence »1. Le besoin de visibilité est aussi à l’origine de la multiplication du rôle du « médiateur », qui dans l’art comme ailleurs vient résoudre les petits drames du manque de compréhension. Une tendance artistique contemporaine, à laquelle l’exposition « Phainómenon » contribue, continue de se rendre irréductible à toute littéralité et à s’engouffrer dans des territoires plus complexes et subjectifs, où l’œuvre n’est pas une simple traduction, mais un objet traversé par les spectres intimes de l’expérience et de la croyance.

À la clarté aveuglante des grands récits qui n’émancipent plus, l’éclairage trouble d’engagement refusant les discours mystificateurs nous rappelle, dans le sillage de Susan Sontag, que « nous n’avons pas, en art, besoin d’une herméneutique, mais d’un éveil des sens. »2

Franck Balland

1 Byung-Chul Han, La société de transparence, PUF, Paris, 2017. L’auteur défend dans cet ouvrage un point de vue critique sur l’insistance contemporaine à rendre toute information accessible et lisible, qui selon-lui conduit à une société du contrôle permanent.

2 Susan Sontag, Contre l’interprétation, 1964

Critique d’art et commissaire d’exposition indépendant, Franck Balland a successivement travaillé à l’institut d’art contemporain de Villeurbanne, au Parc Saint Léger à Pougues-les-Eaux et à la galerie Marcelle Alix, Paris. De 2014 à 2017, il a co-dirigé Tlön, à Nevers, avec Jennifer Fréville.

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2018, © Aurélie Belair, 2018

TRANSPOÈME

4 mai — 2 juin 2018

TRANSPOÈME

Exposition

4 mai- 2 juin 2018

> Sergio Verastegui <

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme Suite initié par le Centre national des arts plastiques (Cnap) en partenariat avec l’ADAGP.

Il retrace — les parcours périurbains de cet artiste qui découvrit, sur un chantier, une ruine où se lisaient les images assemblées du futur distant et du passé lointain.

Il raconte — l’histoire d’une pyramide construite, ensevelie, puis construite à nouveau dessus sa propre tombe.

Il cherche — ce poète, qui exista jusqu’à ce qu’un autre l’invente.

Il se remémore — celui-là, un peu poète aussi, pour qui l’écriture n’était pas la messagère d’un sens, mais la présence d’un corps.

Il décrit — les prêtres qui célébraient un dieu en revêtant la peau d’un homme écorché. Dans les orbites vides brillaient les yeux d’un autre, dans la

bouche vide souriaient d’autres dents.

Le nom de l’artiste, le nom de la pyramide, les noms des poètes et des prêtres, le nom du dieu célébré existèrent, mais ils n’importent pas.

Seules comptent les histoires, les images, les paroles qui traversèrent l’artiste, la pyramide, les poètes et les prêtres, puis ressurgirent en d’autres temps et d’autres lieux, sous d’autres espèces et d’autres mots et qui, de corps en corps, prolongèrent le voyage d’une même pensée.

Une pensée qui retrace — le renversement des temps et les passés cryptés dans l’alphabet du futur.

Qui raconte — les vies souterraines dissimulées sous les vies évidentes, les éclipses jamais totales, les amenuisements mués en survivances à l’instant de leur extinction.

Qui cherche — le lieu où les fictions vivent comme les réalités.

Qui se remémore — les fantômes matériels et les mots illisibles.

Qui décrit — des anatomies intempestives.

Il fabrique des objets capables de retenir cette pensée voyageuse en lui donnant matière. Sculpturomancie. Tissu, cordes, peaux : reliques assemblées comme des corps composites

Bois, miroirs, tissu : vestiges anodins et précaires

Plâtre, plastiline, lettres dispersées : fragments dont on ne sait s’ils disent une forme ruinée ou une forme à venir

Caoutchouc, cire, papier : empreintes à peine déposées.

Nina Leger

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2018

THE ISSUE’S NOT WHETHER YOU’RE PARANOID, LENNY…

6 avril —

28 avril 2018

THE ISSUE’S NOT WHETHER YOU’RE PARANOID, LENNY…

Exposition

6 – 28 avril 2018

> David Droubaix <

Fait et fiction, croyance et incrédulité dans l’oeuvre de David Droubaix traduit du texte en anglais Fact and Fiction, Belief and Disbelief in the Work of David Droubaix

L’art de David Droubaix vient à propos en cette ère de post-vérité, où les médias sont accusés de produire de faux messages et où les théories du complot abondent. Son travail explore les difficultés à discerner la croyance de l’incrédulité, la certitude du doute, la confiance de la suspicion, à distinguer le fait d’être sûr et celui d’être sceptique. Notre connaissance du monde est basée sur notre croyance en la vérité. Nous avons l’idée que la distinction entre les points de vue factuels et fictifs est simple. Après tout, nous croyons que les faits expriment la vérité et que la fiction est ce qui a été inventée. Mais qu’est-ce que la vérité?

Il y a diverses théories la concernant. La théorie de la vérité-correspondance par exemple, affirme que la vérité d’une proposition repose sur sa cohérence avec un ensemble d’affirmations dans un certain domaine, consistant – au sens logique du terme – et cohérent en soi. Une théorie scientifique est vraie, parce que les propositions qui la composent ne se contredisent pas. Malheureusement, la cohérence interne d’un ensemble de propositions n’est pas suffisante pour le rendre vraie, car il pourrait entrer en conflit avec un autre ensemble de propositions qui serait néanmoins cohérent. La théorie quantique et la théorie de la relativité générale sont par exemple cohérentes et consistantes, mais incompatibles dans leurs descriptions de la réalité. La théorie de la vérité-correspondance n’a donc de valeur que dans un domaine spécifique et peut entrer en conflit avec d’autres domaines.

Cette théorie avance qu’il y a une relation de correspondance entre une proposition et la réalité qu’elle décrit. Elle est vraie si elle décrit correctement ce qui est dans le monde réel et correspond donc à cette réalité. Il n’est pas surprenant qu’il y ait aussi de sérieuses objections à la théorie de la vérité-correspondance, comme le fait d’être défini de façon trop étroite, d’être évidente et obscure à la fois. Sans aller plus profondément vers d’autres théories concurrentes, il est clair que le concept de vérité lui-même n’est pas facile à établir. La vérité semble dépendre en grande partie du contexte et il est – à l’exception de quelques rares cas – impossible de fournir une preuve indubitable de la véracité d’une proposition. Les gens peuvent maintenir toutes sortes de systèmes de croyances fiables ou non fiables, quand bien même ils sont incompatibles entre eux.

David Droubaix joue avec les menaces du doute et les difficultés d’établir sans équivoque la vérité. Les théories du complot, par exemple, prospèrent sur l’indécidabilité de celle-ci. Il peut toujours y avoir des raisons de douter. Nous voulons exclure la possibilité du doute et nous essayons de trouver une certitude. Mais elle est difficile à obtenir, sauf peut-être par exemple en logique ou en mathématiques. Mais celles-ci ne sont pas très instructives sur le monde réel.

Le scepticisme en soi n’est pas une position impossible, mais douter de tout est finalement intenable. Pour pouvoir se déplacer dans le monde, il faut avoir des certitudes incontestables. Wittgenstein l’exprimait ainsi : “Si j’ai épuisé les justifications, j’ai atteint la roche-mère et ma bêche se retourne”, ce qui signifie que poser plus de questions est futile.

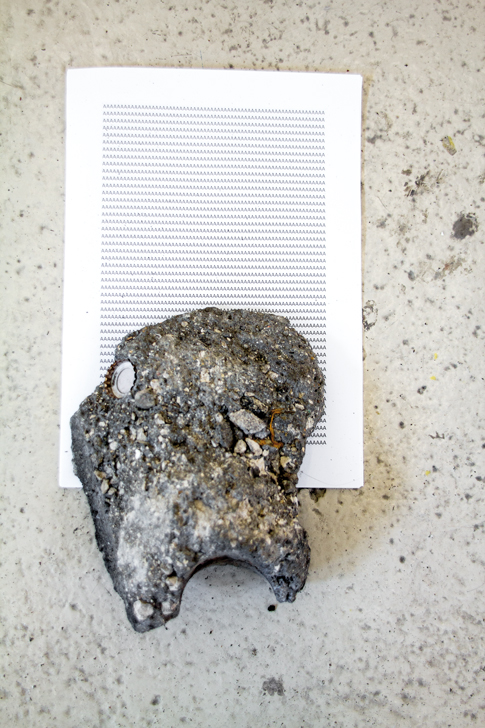

Les théories du complot sont basées sur la difficulté d’établir la vérité au-delà du doute et sont alimentées par la paranoïa. Mais la paranoïa est une prédisposition délirante qui est induite par une anxiété irrationnelle ou la peur. Ce n’est pas une façon de connaître la vérité sur le monde. Même lorsqu’une théorie du complot a été entièrement réfutée, il y a toujours des gens qui persévèrent à croire en sa vérité. Un exemple notable est le cas de la théorie de Bill Kaysing sur les alunissages qui, selon lui, n’ont jamais eu lieu. Dans la pièce “The Eagle Has Never Landed”, qui est liée à la théorie de Kaysing, Droubaix a photocopié une reproduction de l’empreinte de Buzz Aldrin sur la lune, puis

cette copie, photocopiée, trois mille cinq cents fois, jusqu’à obtenir une page entièrement noircie, confrontant ainsi la fiabilité d’une image à son apparence fictive et à sa disparition définitive. On pourrait penser que le sceptique serait désarmé s’il était confronté à une recherche réussie de la certitude. Mais bien que tous les arguments de Kaysing aient été réfutés, il a maintenu sa position d’incrédulité concernant les alunissages.

Une autre pièce, “Wer durch das schwert lebt….” (“Qui vit par l’épée…” périra par l’épée) est une pile de livres conspirationnistes transpercés par une épée. La référence est claire. Celui qui croit aux théories du complot finira par être emporté par elles. Droubaix souligne le lien étroit entre paranoïa, conspirations et ésotérisme. Les personnes qui sont sensibles à l’une, voire à l’ensemble de ces trois formes alternatives d’”acquisition de connaissances”, sont convaincues de posséder un pouvoir spécial leur permettant d’acquérir une compréhension d’un ordre supérieur, inatteignable pour les autres personnes. Pourtant leur savoir a une valeur restreinte, limitée à leur propre cercle fermé d’initiés.

Une grande partie du travail de Droubaix est consacrée à la puissance du langage, dans lequel les vérités comme les mensonges peuvent être exprimées avec éloquence et il souligne la difficulté de les discerner. Comme nous courons toujours le risque d’être induits en erreur, il nous avertit d’être continuellement conscients des idées délirantes et que nous devrions toujours essayer d’être plus soupçonneux, au lieu de l’être moins.

Outre son intérêt pour le langage trompeur, Droubaix souligne également le manque de fiabilité ou la présentation erronée de faits et de documents historiques. Dans “La Salle blanche”, il présente une reproduction qui montre le patio du Musée des Beaux-Arts de Nantes, utilisé comme chapelle ardente pour les victimes d’un bombardement allié sur la ville en 1943. La légende sous l’image est fausse et sa taille et sa forme au moment de sa conception sont incertaines. Les reproductions dans les livres et les documents montrent l’image sous différentes formes, remaniée, recadrée, parfois même inversée. Un exemple encore plus frappant est l’élimination bien connue de personnes proches de Staline, après être tombées en disgrâce. Dans l’oeuvre “Призрак” – fantôme –, un proche de l’homme d’état est supprimé de la reproduction sur laquelle on pouvait encore le voir. Car la possession même d’une image intacte présentant une personne limogée était illégale. Les citoyens soviétiques devaient effacer le dissident de la photographie ou la détruire. Cette idée de mutation, de falsification et d’amnésie est liée à “Principe de précaution” de Droubaix, qui traite de l’effet de détérioration lié au temps. Le célèbre autoportrait de De Vinci est conservé en toute sécurité sous les voûtes de la Biblioteca Reale de Turin pour tenter d’arrêter sa contamination par la moisissure. Droubaix a reproduit les conditions d’infestation sur une reproduction de celui-ci, poursuivant le processus de dégradation naturelle.

Nous parlons du monde en langages et en images. Droubaix nous montre ce monde comme un mélange de faits et de fictions, de fantaisies et de réalités, de vérités et de mensonges, de croyances et d’incrédulités. Et il démontre à quel point il est difficile de démêler ce fouillis. L’apparition des faits et des artefacts, ainsi que leur interprétation, change au fil du temps, dans un processus imparable.

Frank Lubbers

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2018

HERBE AUX PERRUCHES (ASCLEPIAS SYRIACA)

9 mars —

31 mars 2018

HERBE AUX PERRUCHES (ASCLEPIAS SYRIACA)

Exposition

9 – 31 mars 2018

> Frédéric Houvert <

“Contre la lassitude

Frédéric Houvert est un poète. Ça pourrait être une espèce de vanne, mais c’est un peu l’image que je me fais de son travail. Pourtant, je déteste absolument qu’on emploie le mot “poète” – et l’adjectif “poétique” – à propos d’autre chose que de poésie à proprement parler. C’est une de mes obsessions, et je mépriserais aussitôt quiconque ferait cette erreur à ma place. Mais je comprends maintenant qu’il n’y a pas d’autres mots pour désigner sa nature d’artiste : les peintures, sculptures et photographies qu’il produit ont une qualité “poétique” indéniable (je vais crever si j’emploie encore ce mot).

Depuis des années, il se sert des mêmes pochoirs en carton de formes végétales épurées – un peu comme s’il les avait découpé directement dans les dessins de plantes d’Ellsworth Kelly. Au départ, le résultat était assez décoratif, à la frontière de l’univers du papier peint ou de l’ornement, mais avec déjà une qualité picturale qui le faisait clairement basculer du coté de la peinture : couleurs imprégnées dans la toile non apprêtée, coulures, reliefs, recouvrements… Ces effets de style Painterly venaient redoubler l’aspect séduisant de ces motifs. Et c’était peut-être le seul défaut de ce travail : celui de faire du tableau une forme de sur-décoration (étant entendu que l’expressionnisme abstrait et ses signes extérieurs d’authenticité font depuis longtemps déjà partie du décors).

Un défaut peut devenir une qualité, tous les sites de rencontres le disent. En répétant les mêmes gestes, avec les mêmes outils, en déclinant les mêmes gammes chromatiques, Frédéric Houvert a fini par mener ses tableaux vers un équilibre subtil. Les éléments végétaux se sont dissous dans des variations de gris et de noir, dans la lumière de teintes colorées presque blanches (parfois rehaussées de peinture argentée ou cuivrée), ou se sont à l’inverse détachés plus nettement du fond par contraste. Ce que nous voyons nous apparaît désormais instable et changeant, éblouissant ou imperceptible, comme des formes qu’on devinerait à travers un rideau ou des ombres portées à la surface de la toile. Ce travail contemplatif – associé à une espèce de narcissisme pictural très maitrisé – procure un vrai bonheur à son spectateur : celui de revivre par le regard le plaisir de l’artiste à laisser la peinture se faire, lentement, jusqu’au point où elle semble s’arrêter dans une forme – qui n’est qu’une pose choisie dans un nombre infini d’apparences possibles.

A ce moment de sa carrière, la préciosité froide des tableaux de Frédéric Houvert me paraît retarder la réception de son travail. Certes, cette qualité le tient à l’abri du cynisme et de l’opportunisme qui ont accompagné le revival de la peinture sur le marché de l’art, mais je crois qu’elle conduit aussi un bon nombre de ses spectateurs à le sous-évaluer (au nom – comme toujours depuis le procès de Whistler en 1878 – du formalisme invoqué pour discréditer toute œuvre ne semblant pas traiter de “véritable” sujet). Dans un sens, on pourrait reprendre la formule de Ruskin à l’encontre de Whistler pour décrire littéralement la facture de certains tableaux de Frédéric Houvert, pas gêné de nous jeter “un pot de peinture à la figure”. Car Frédéric Houvert utilise réellement de la peinture en pot, de celle qu’on achète pour la décoration d’intérieur et dont les teintes s’accordent aux plantes vertes, aux meubles design et aux œuvres d’art contemporain. Les couleurs en question sont délicates mais pas des plus plaisantes. Elles sont souvent appliquées ton sur ton, à la limite de la monochromie, ou au contraire dans un jeu de clair-obscur, le plus souvent sur des formats verticaux (grands ou petits, quelquefois carrés, et plus rarement de grands formats horizontaux). Elles portent des noms qui font voyager (Kerguelen, Istanbul, Morzine, Crimée) et qu’on retrouvera dans les titres des œuvres, parfois associés à celui de la plante figurée au pochoir (du genre : Lolium Morzine, ou Laurus IstanbulG). Ailleurs, de la peinture appliquée à la bombe viendra projeter l’image floue de feuilles de palmier, à moins qu’il s’agisse d’une fougère ou d’une Monstera quelconque (je n’y connais rien et je n’ai pas la main verte, contrairement à Frédéric, qui lit aussi des magazines sur les aquariums – ça vaut le coup de le préciser). Il est difficile de distinguer les tableaux les uns des autres. De ce que je sais, beaucoup ont disparus, ont été dégrafés et roulés ou simplement détruits.

Cette nature éphémère, on la trouve également dans les sculptures, photographies et dessins qu’il réalise. En réalité, bien qu’il semble soucieux des catégories traditionnelles de l’art à travers ces dénominations, chacune de ces pratiques renvoie directement à l’autre : les sculptures sont presque toutes des objets abstraits à demi peints (Jupiter ou Platane), les photographies sont des sculptures “trouvées” ou des mises en scène de sculptures dans un milieu naturel (Au commencement), et les “dessins” sont plus clairement des peintures sur papier. Dans Féroé, il photographie sur une plage une structure de pilotis en bois blanc évoquant un squelette post-apocalyptique de la Villa Savoye, un peu à la manière dont le buste de la Statue de la Liberté surgit du sable à la fin de La planète des singes (celui de 1968). Une apparition fantomatique qui rejoint l’esthétique de ses peintures de plantes, adoptant une forme de passivité qui tranche avec le dogme de l’efficacité en peinture, comme le temps végétal se distingue du temps animal (c’est justement dans ses œuvres sur papier, plus vite réalisées, qu’on trouve quelques animaux : serpents, oiseaux ou poissons). Et c’est peut-être cette temporalité mouvante qui fait toute la poésie* de l’œuvre de Frédéric Houvert, ce flou artistique qui entoure sa pratique et dont lui même s’amuse, en prenant soin de dissiper la ligne qui sépare la naïveté du romantisme, la décoration de la beauté.

Les œuvres d’art ne poussent pas dans les salles d’exposition, mais elles devraient en donner l’illusion. A plusieurs reprises, Frédéric Houvert a tenté cette métaphore horticole ; dans l’élaboration d’un dispositif d’exposition à base de tasseaux de bois et de bâche plastique transparente (Serres), ou dans les sculptures Greffe et Herbier (un “tuteur” peint greffé à une souche d’arbre et des répliques en porcelaine de ses pochoirs végétaux présentés sur un socle vitré). Pour son intervention à Vortex, il voulait au départ réaliser une sorte de volière. Il a abandonné l’idée, mais sa manière d’envisager l’exposition comme un environnement reste présente dans le titre : Herbe aux perruches (Asclepias syriaca). Cette mauvaise herbe tient son nom de la forme de ses fruits, qui font penser – de manière assez saisissante – à des perruches. On les place à proximité des fontaines ou sur les bords d’un verre, car ils donnent l’impression d’oiseaux se désaltérant. Les œuvres de Frédéric Houvert sont un peu les « perruches » de ces jardins : les caisses de transport ou les pochoirs deviennent des sculptures, les tableaux sont comme des miroirs reflétant une végétation absente. Le spectateur se laisse prendre dans ce filet d’analogies végétales et animales.

En tant qu’artiste, je me suis toujours demandé comment Frédéric faisait pour ne pas se lasser de ces thématiques. Je n’ai pas de réponse à cette question, mais je comprends en regardant sa peinture et ses autres réalisations que leur temporalité est différente de celles qu’on a l’habitude de voir, que son œuvre croît lentement en elle-même, que des causes identiques produisent un nombre infini de conséquences. Que l’art, dans sa plénitude, rejoint la beauté de ces choses dont on ne se lassera jamais : les miroitements du soleil sur la mer, la course des nuages dans le ciel, la surprise de la première neige tombée sur la ville…

* (Je suis mort)”

Hugo Pernet

> Télécharger le communiqué de presse <

Photographies: © Cécilia Philippe, 2018